Author Archives: Kenji Kagami

2016.05.13

アムスタイルでキッチン背面収納の打ち合せ

[横浜市O邸]

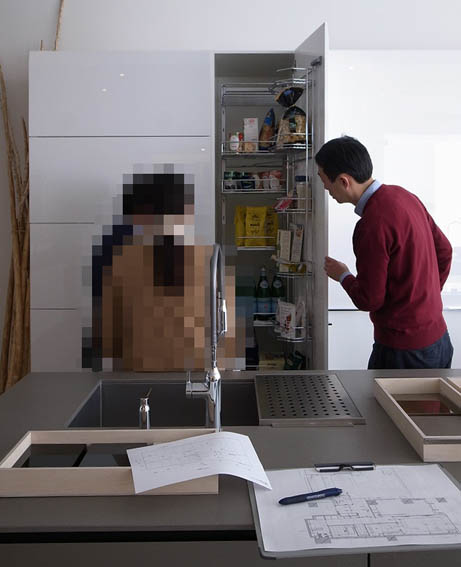

横浜市の高級マンションリフォームプロジェクト・横浜O邸では、メインのキッチン(シンクとガスレンジがあるペニンシュラカウンター部分)は既存を再利用しますが、背面の収納はスタイリッシュに作りたいとのご希望でした。事前に都内のオーダーキッチン屋さんを研究してくださっていたお施主さまからご指定があったのが代官山のアムスタイルでした。

設計施工で工事をお願いしている(今回は、僕らはデザインアドバイスでのお手伝いです)リフォームキューの担当の坂本さん、アムスタイルで僕らのプロジェクトを主に担当して貰っている宮本さん、そしてお施主さまご夫妻と一緒にショールームを見学しながら、打ち合わせをさせて頂きました。

お二人が目指しているのは、使い勝手が良く、そして何よりデザインがスタイリッシュなキッチン背面カウンター&収納とのことで、機能性とデザインをどのように調整してゆくかが一番の課題になりそうです。

ちょうどご妊娠中で、これからしばらくは産休+育休を取って、お家に長時間いることになる奥さまは、買い置きができる大型パントリー収納を作りたいとのことで、代官山アムスタイルショールームの収納をご説明している様子です。

色味としては、ウォールナット突板の扉をベースに、クオーツストーンのカウンターを設け、カラーガラスや色つきのキッチンパネル、内部に照明を入れたガラス扉の魅せる収納が組み合わされたものになりそうです。また、キッチンの奥には小さな家事コーナーを、横面にはワインセラーと冷蔵庫を組み込んだ収納も作ることが決まりました。

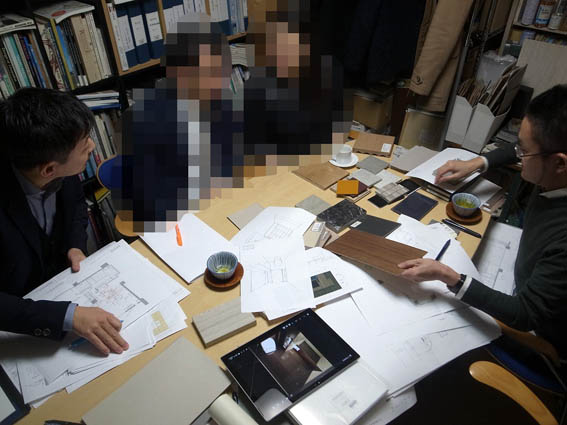

これは別の日程での事務所での打ち合わせの様子です。家具のミノッティのソファの張地、リーバ(アルフレックス)のダイニングテーブルの木目、アルフレックスのダイニング椅子の生地、そしてアムスタイルの背面収納の仕上げ材の候補が集まってきたので、室内仕上げのフローリング、壁と天井のクロス、玄関正面の石の候補などと並べて、最終的な色味を決めてゆきました。

木目はウォールナットに濃灰色の塗装パネル、やはり濃いめの色のカラーガラス、そこにアクセントになる山吹色を交えた、大人っぽいインテリアになることが概ね決定されました。

2016.05.12

フレンチヘリンボーン張りのフローリング@成城Z邸

[成城Z邸]

成城Z邸の玄関ホールと廊下で、お施主さまがずっと楽しみに待ってくださっていた床のフレンチヘリンボーン張りが始まりました。

といっても、慎重な大工の内原さんは、墨出しして一気に張る訳ではありません。全ての部材を仮置きして、どこからどのように貼っていったら良いかを研究し始めました。

このように、センターにだした墨と、サイドに設けた当て木の間に、薄いビニールテープ一枚をかましながら、全体を並べてゆきます。

フレンチヘリンボーンはこのような状態で(搬入時は勿論梱包されていますが)、現場に運ばれてきます。通常のフローリングであれば、ある程度を仮並べしてみれば、寸法的な精度や、反ったりムクったりしている状況も判断できますが、一般的なヘリンボーン以上に張るのが難しいと言われてるフレンチヘリンボーンなので、全てを仮並べしてみることになったそうです。

因みに、ヘリンボーンとは模様の名前で、へリング(魚のニシン)を開きにした状態のボーン(骨)の模様に似ているので、この名前で呼ばれています。一般的なヘリンボーンは四角いフローリングを互い違いに並べてゆくイメージですが、よりエレガントなフレンチヘリンボーンは、本当の魚の骨のようで、頭と尻部分が尖った長いひし形(平行四辺形)を並べた状態に仕上がります。

大工の内原さんと現場監督の鈴木さんが座っているのが玄関ホールで、手前に設計担当の森井さんが屈んでいるのがリビングになります。奥に長く続いている廊下にもフレンチヘリンボーンは伸びてゆきます。

内原さんにお願いして、作業しているところを、真上から撮影させて貰いました。張り始めと張り終い(はりじまい)が難しいそうで、中間部は寸法さえきちんと押さえておけば、ある程度はきれいに張れるとのことでした。

「魚の骨」模様なことが、この写真で一番良く判ると思います。

こちらはナメルように覗いてみたヘリンボーンの様相です。周囲には、同じオークの無垢フローリングをボーダー状に張ることになっていますが、実は同じ厚みの材料が見つからなかったので、違うメーカーで厚みも違うフローリングをフラットになるように張って貰うことになっており、これも相当な苦労になってしまいそうです…。

まだ、フレンチヘリンボーンも無塗装の状態ですが、張り上がってオイルを塗布した仕上がりが今から楽しみです!

ヘリンボーン同志の隙間と周りを回っているボーダー状のフローリングとの隙間もピタリと同じ寸法で収まっています。

長い廊下なので、廊下の中央にもボーダーを廻して、縁取るように仕上げて貰っています。

廊下全体を俯瞰した様子です。手前で養生されている部分にもフレンチヘリンボーンが張ってあるので、最終的な仕上がりは凄い迫力になりそうです。

2016.05.10

元麻布の200平米越えスケルトンリノベーションプロジェクトがスタート

[元麻布I邸]

先日、お付き合いのある不動産会社からご紹介頂いた、元麻布の200平米越えマンションのスケルトンリノベーションプロジェクト、お客さまと現地を拝見しながらご提案した案が気にいったとのことで、ご一緒に進めさせて頂くことになりました。

築年数は10年ちょっとで、以前から前を通るたびに「素敵なマンションだな」、「いつかこのマンションのリノベーションをお手伝いしたいな」と思っていた憧れの建物だったので、声を掛けて頂けたことだけでもとても嬉しかったです。

ご依頼を受ける上でカギになったのは、このキッチンだと思っています。というのは、当初不動産会社の担当者から伺ったリノベーションの希望条件では、キッチンはまだ比較的綺麗で十分使える状態にあるとのことを聞いておりました。

確かに、現調時にもオーブンやガスレンジ、食洗器やレンジフードなどの設備類は十分使える状態で、そのままでも良いかなと思っていました。しかし、ちょうど初回面談でお目に掛る直前に、奥さまのご妊娠が判ったとのことで、こちらも考え方を切り替えました。初めてのお子さまを育ててゆくうえで、完全にクローズドなキッチンでは、お手伝いさんなしでは相当難しいことをお伝えして、ダイニング側に開閉式の扉を設ける考えで、キッチンも全面的にリノベーションするご提案をさせて頂きました。

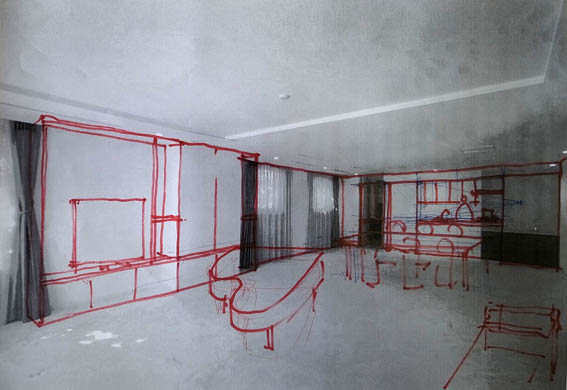

資料として手元にあったLDの写真をコピーしたものに、その場で赤ペンでスケッチした開閉式キッチンのアイデアです。来客時には2枚の大きな扉を閉めればキッチンを隠すことができますが、普段は子育てをするであろうリビングダイニングをオープンなカウンターから様子見しながら調理ができる台所の案をご提案いたしました。

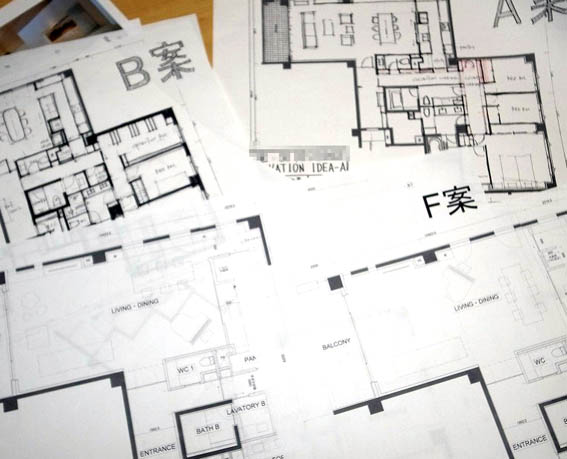

こちらが後日、そのアイデアを纏めたリノベーションプラン案です。開閉式のA案、オープンカウンターのB案、それらにまた水回りや廊下、沢山の本をお持ちなので書庫を作るアイデアを加えて、F案まで6つのプランを作ってお話をさせて頂きました。

明るく開放的なリビングには、テレビを置くカウンターを設け、その手前に大きなL字型のソファーをレイアウトし、ダイニングとの間には、奥さまが弾かれるグランドピアノをレイアウトする予定です。

水回りについては、奥さまのご出産までのスケジュールとご希望のお引越し日程を考えると、在来工法の浴室を作りなおすと一か月近く余計に工期が掛かりそうだったので、二つある浴室はそのままで、洗面とトイレまでは作りなおす計画としています。この写真は既存の洗面所で、十分にきれいな状態に見えますが、小さな赤ちゃんを育ててゆくには収納が不十分だと思われるので、全面的に作りなおす提案をさせて頂きました。

こちらは仕上げ材のイメージを持ってもらうためにお持ちした各種サンプルです。奥さまがお好きなインテリアのイメージ写真もお見せくださったので、ここからお好みのエレガントでクラシカルな要素が混ざったモダンなテイストへと調整してゆきたいと考えております。

スケジュール的に、とてもタイトな状態ですので、これからは週に2度ほどのハイペースで打合せをしてゆくことになりそうです。Iさまご夫妻、急ぎながらも焦ることなく、インテリア作りを楽しんで頂けるように最善の努力をしてゆきますので、どうぞ今後とも宜しくお願いいたします。