南青山の新事務所のリフォーム工事がようやく終わりました。まだ家具が入っていない段階(家具や備品が入っている写真もありますが)ですが、工事前と後を比較したビフォーアフターの写真を作りました。

当初は廊下から右側に4畳ほどの小さな部屋が並んでいましたが、その間仕切りを撤去して8畳ほどの打ち合わせ室を作りました。南西に面した窓は陽がサンサンとさして気持ちが良いのですが、何分築47年の古いマンションで断熱性の乏しい窓サッシだったので、インナーサッシを取り付けて、壁がフケてきた分を利用して一部飾り棚付き木製三方フレームを作り、壁厚の中でブラインドをおさめたり、エアコンの冷媒管を隠したり、上部に間接照明を入れたりと工夫をしてみました。

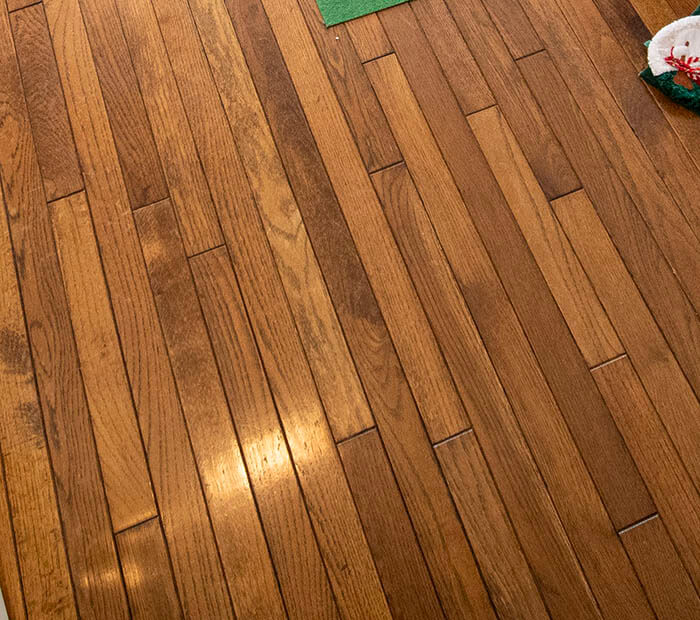

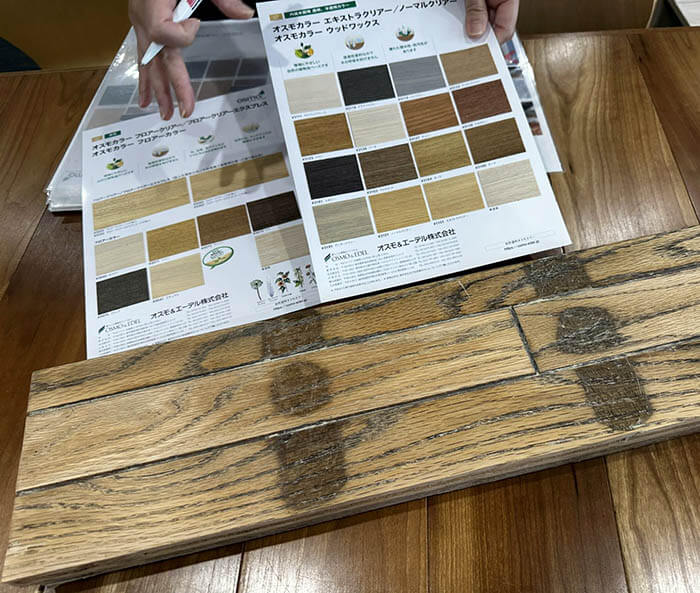

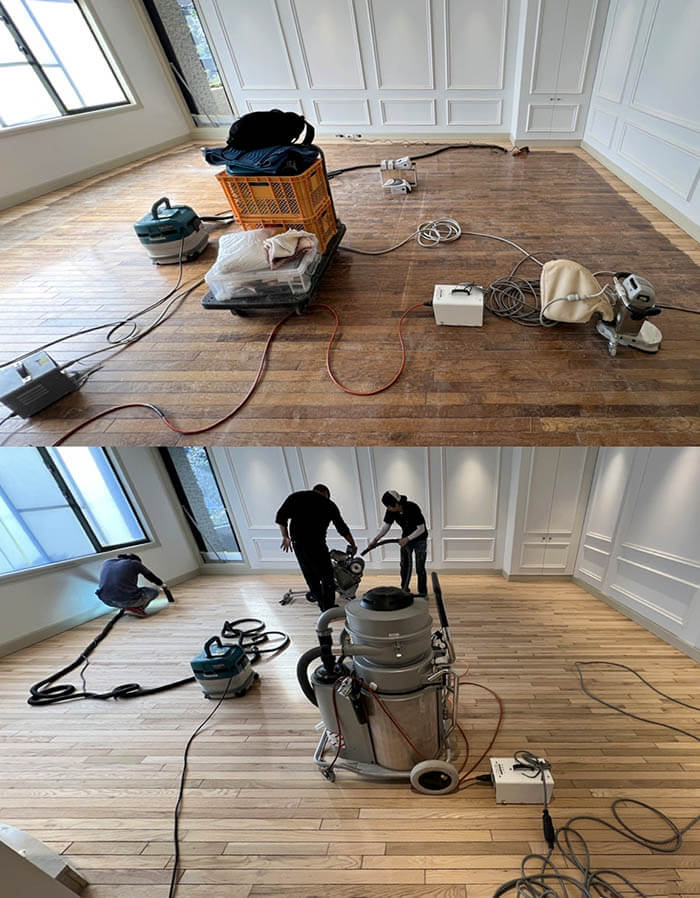

こちらは奥の部屋から見返した様子です。床はカーペット張りだったものをノルド(ADワールド)の幅広フローリングに変更し、壁や天井の仕上げ材を塗装仕上げに変更して、調光調色のダウンライトに変えています。打ち合わせ室の右奥にはカウンター収納を作っています。

打合せ室から廊下からの入り口を見返したアングルの比較写真です。玄関を広くしているので、その分壁が迫っていますが、そのラインに合わせて本棚と入り口回りに木製フレームを回しています。

左側のカウンター甲板は以前、港区R邸の床で使ったブレッチャオニチャータです。ちょうど余っていたそうです。その正面壁は大判セラミックタイル・フィアンドレのスタトゥアーリオ柄です。

ちょっと判り難いですが、廊下の壁に分電盤が見えますでしょうか?以前は廊下側に出っ張っていたものを、背面壁を工夫して壁に埋め込まれたような形で分電盤を作り直しています。

こちらは玄関入って正面に見える廊下のビフォーアフターです。玄関のタタキ部分を広げて、収納をつぶして、2段ベンチ(下段にはスリッパを差し込みます)にしています。壁には大好きな加工石材のサルバトーリのトラッティを貼って、上部に間接照明を仕込んでいます。天井近くのステンレスバーはコートを掛けるハンガーバーとなっています。

廊下から玄関側を見返したアングルの写真です。玄関タタキ部分が広くなって、明るくなったのが一番の違いですね。また、廊下から左側個室への扉が以前は普通の塗装仕上げの開き扉だったのが人工レザー張りの引き込み戸になったことも大きな変化です。廊下壁の分電盤の壁からの出っ張りが解消されていることも良く分かりますね。

水回りも大きく作り替えています。排水の経路のことで以前は水回りエリアが廊下から15センチほど上がっていましたが、手洗いと便器の排水方法を考えて、フラットにすることができました。手前に洗面、奥にコンパクトなトイレスペースという旁を、大きなワンルームの手洗い付きのトイレに変えています。壁を大理石調タイルとカラーガラス、造作家具はウォールナットとグレーの大理石、自動水栓と変えたことで一番変わったのがこのトイレかもしれません!

こちらは事務所スペースのビフォーアフターです。こちらは正直ほとんど費用を掛けておりません。一部壁を撤去した箇所は石膏ボードからやり直していますが、ビニールクロスは既存再利用、床は既存のビニールフローリングの上からタイルカーペットを敷き込んだだけ、エアコンやダウンライトの位置も変えず、スイッチやインターフォンも以前のままです。窓際だけインナーサッシを付けて、壁面には安価な半期製品の本棚を据えています。

半造作の本棚が入ったことで外壁側の壁際がスッキリとして見えるようになりました。キッチンへの一口はアーチ扉を撤去しただけとなっています。

キッチンは基本のレイアウトを踏襲していますが、全てが新品になったので、明るく開放的になりました。吊戸棚とレンジフードにライン状の間接照明を埋め込んでいるので壁面が明るくなりましたね。また、梁型のせいでレンジフードが低かったのもリネアタラーラと一緒に考えた工夫でレンジフードを上げることができたので、身長186センチの僕、各務でも料理がしやすい寸法になりました。

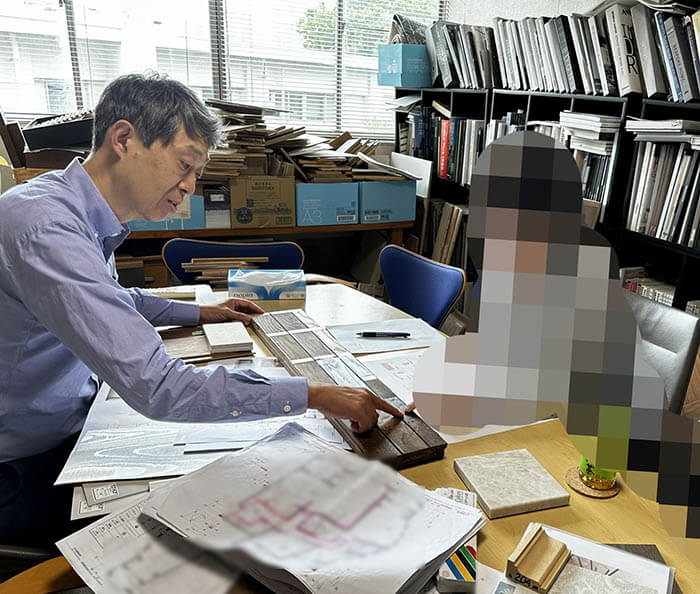

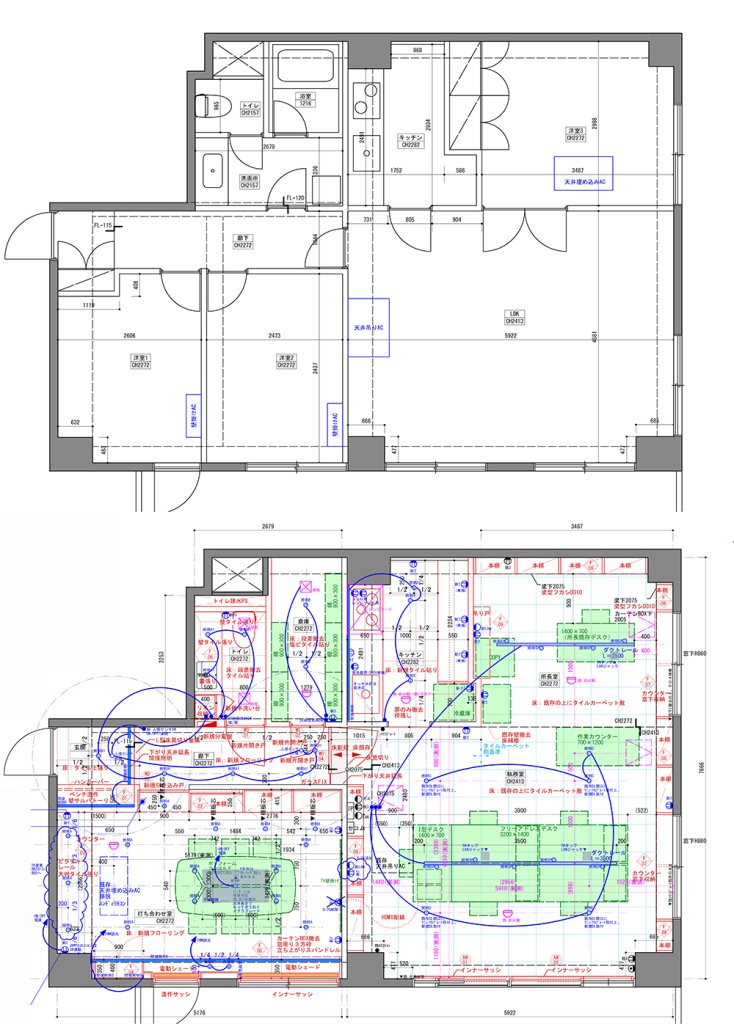

アフターの図面には色々な情報が混ざっており読みにくいのですが、凡その平面図のビフォーアフターが分かるのではないでしょうか?3LDKの住宅プランがきれいな設計事務所に生まれ変わりました!