南青山の新事務所の建具(たてぐ)には、これまでのカガミ建築計画のノウハウをつぎ込んでいます。因みに、設計や建築業界では扉(ドア)や戸のことを総称して「建具」と言いますが、建具は開口部に取り付けられる可動部材の総称で扉(ドア)、引き戸、障子、襖、窓サッシなどを含みます。それに対して、「扉」は比較的重厚な開き戸をイメージさせる言葉で、「戸」は引き戸や障子・襖など軽快な開閉の建具をイメージすることが多いようですね。

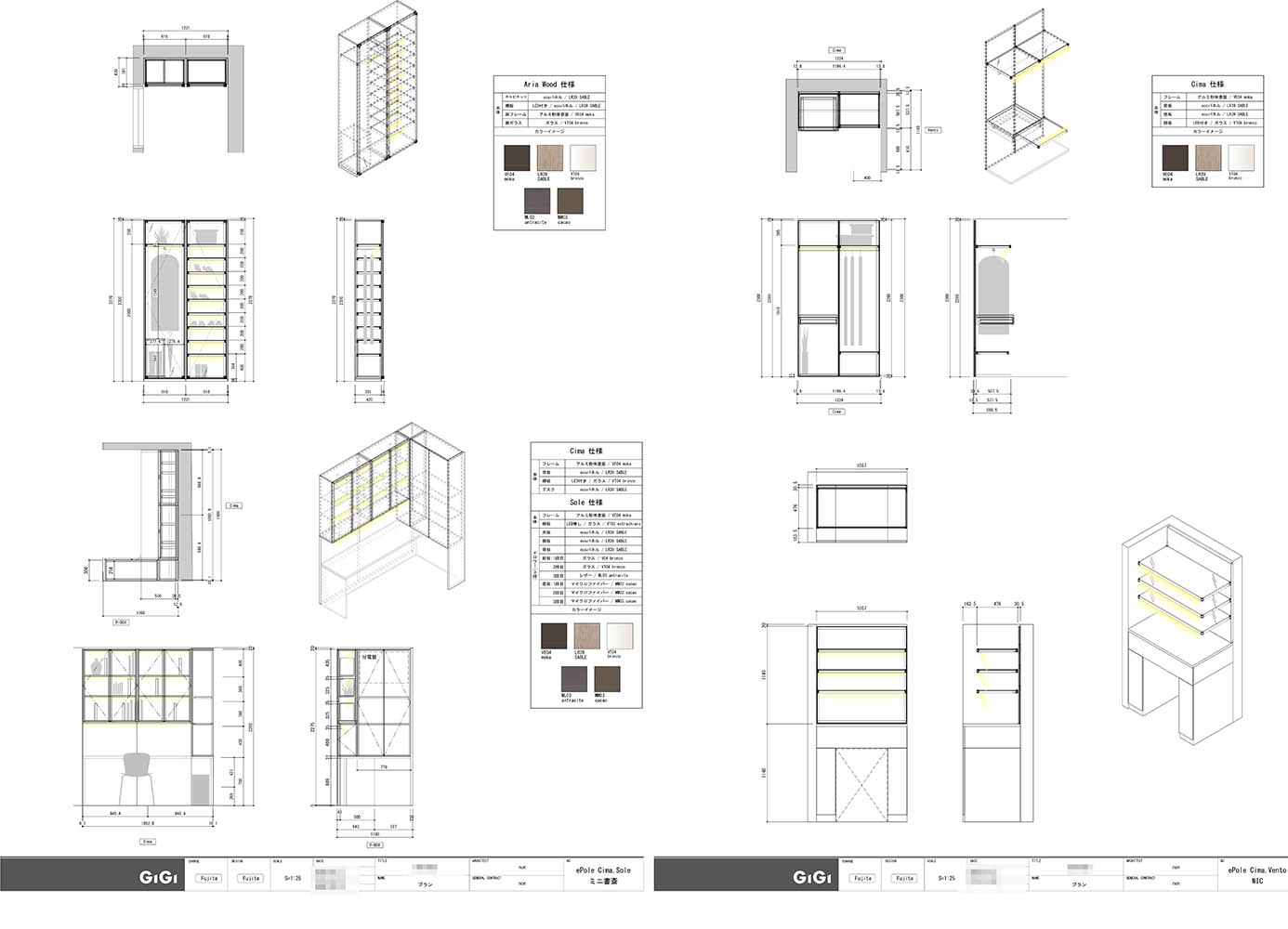

まずはこちらの廊下から事務スペースへの開き扉からご紹介します。ウォールナット突板張り建具をフロアヒンジを使ったピボット扉として収めています。普通の開き扉は枠と丁番(ちょうばん・ちょうつがい)を使いますが、フロアヒンジの場合、枠も丁番も不要となります。

一般的な枠と丁番を使った扉は、施工性やコストパフォーマンスに優れており、メリットとデメリットは以下の様になります。

メリット

- 枠付きで設置が簡単

- コストを抑えやすい

- 扉の開閉方向を明確に制御できる

デメリット

- 枠や丁番が見える為、納まりやデザイン性に乏しい

- 一般的には一方向にしか開かない(片開き)

それに対して、今回使ったフロアヒンジは、特殊な金物を使って扉の上下に軸を設けて開閉させるスタイルとなり、そのメリット&デメリットは以下の様になります。

メリット

- フレームレスでミニマルなデザインが可能

- 枠も丁番が見えないので、開放時のデザイン性に優れている

- 大型・重量のある扉にも対応できる

- 両方向に開くことができる

デメリット

- 納まりに工夫が必要で、設計難易度が上がる

- コストが高め

- 扉の重量やバランス設計に注意が必要

戸先(トサキ)側のアップ写真を見ると分かりますが、枠が無い為、扉が開いた時に空間が繋がって見えます。戸先側に明り取りのガラス袖壁を作っていますが、ここにも枠が無いのが良く分かりますね。

こちらは戸尻(トジリ)側となりますが、ここにも枠が無いのが分かりますね。

建具の開閉時の動画を見て頂くと、バネが効くことで、0度で閉じた場合でも、90度で開いた場合でも、自然に扉が泊まってくれるのが判ると思います。

閉じた状態がデフォルトである場合には、枠と丁番で吊った建具で全く違和感はありません。ただ、開いた場合で空間が枠無しでスムーズに繋がるという意味では、廊下からリビングなどへの室内のメインと扉にはフロアヒンジを使った建具はデザイン的に適していると考えています

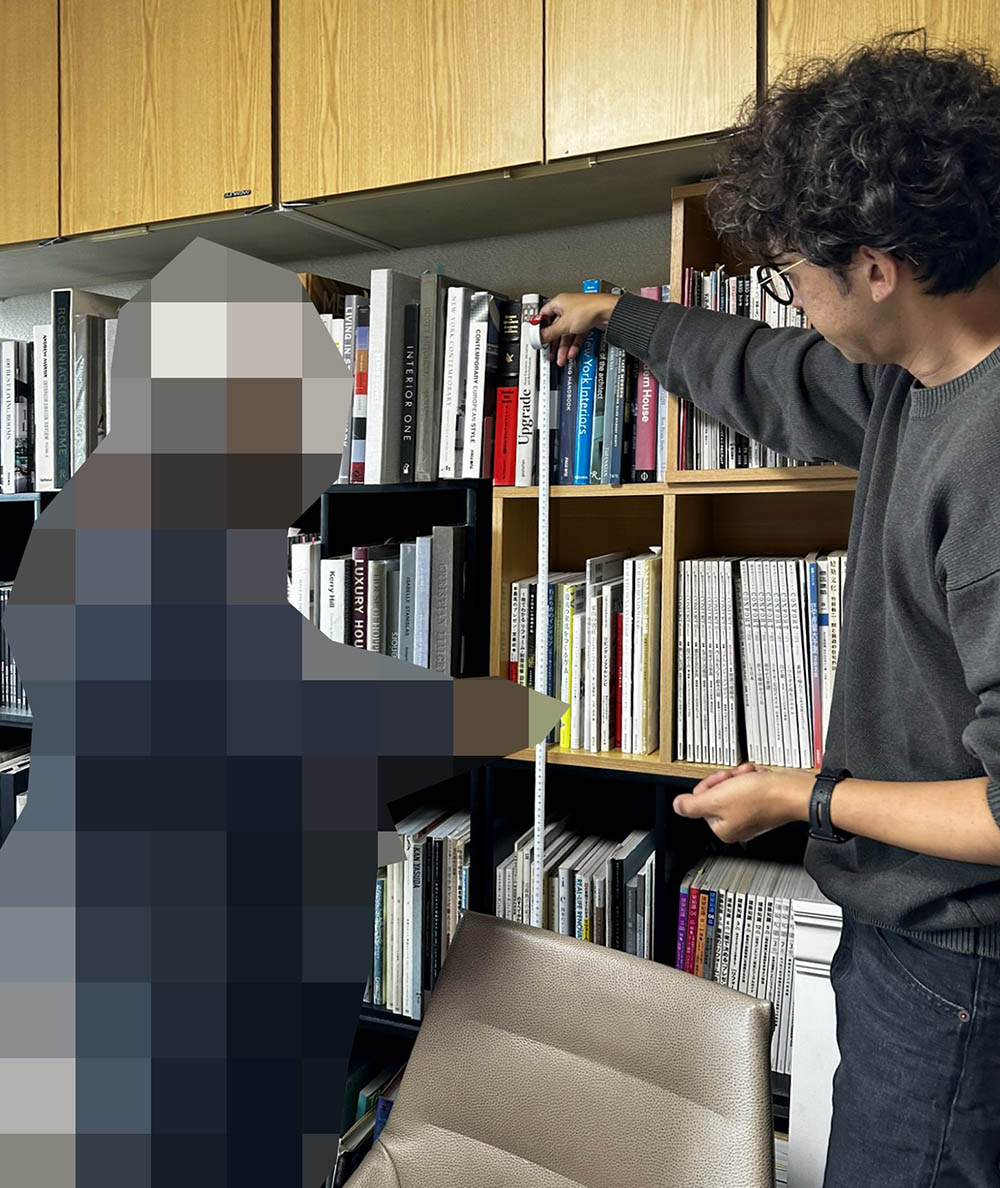

少し時間が遡りますが、今回の新事務所の建具と枠は、全てお馴染みの現代製作所さんにお願いしています。右が設計&営業担当の吉岡さん、左が建具職人の堀澤さんです。堀澤さんとは長いお付き合いで、20年以上にわたってお世話になっています。

こちらが堀澤さんの雄姿です。80歳を超えているハズですが、このくらいのサイズの建具でも軽々と吊り込んでくれる頼りになる職人さんです。

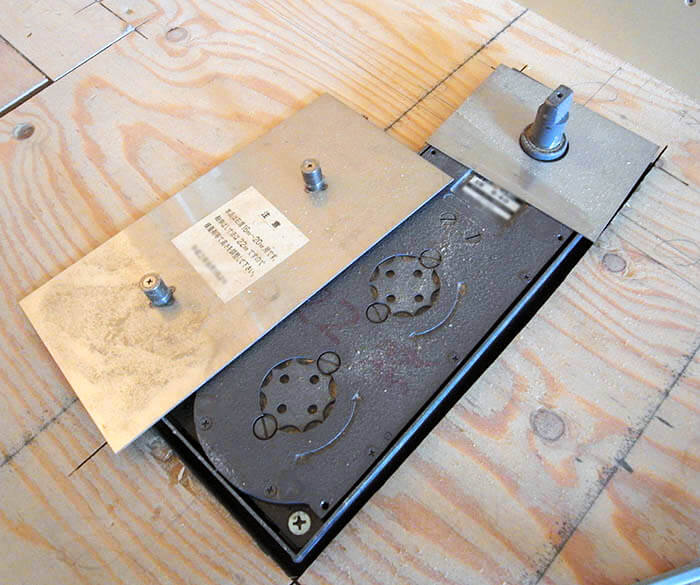

先ほどフロアヒンジの素晴らしいメリットを書き連ねましたが、実はこれまでのフロアヒンジの施工上の大きな問題は、床下を掘って、この写真のような大きなバネ付きの箱を埋め込む必要があることでした。床下に箱を埋め込む寸法的な余裕があることは必須の条件で、かつこのヒンジの発注はかなり早い段階にしないといけないので建具のサイズや重量を計算する必要があったり、床仕上げ材の厚みなども早めに決めないといけないという問題がありました。

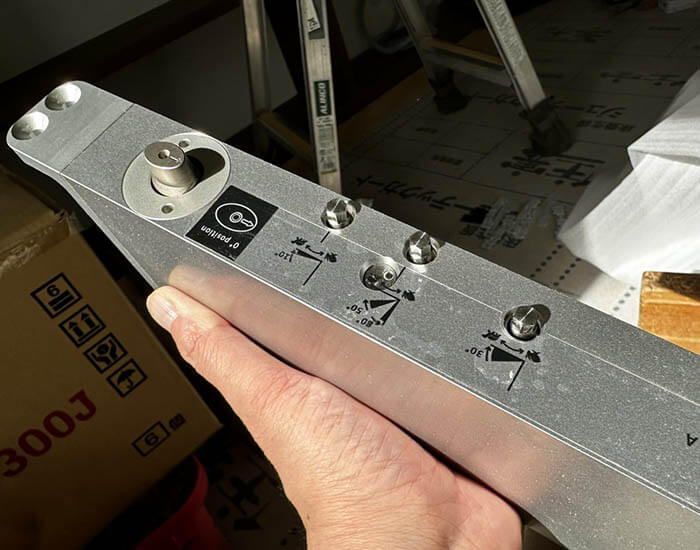

それに対して、ハーフェレ社が1年半ほど前に国内で取り扱いを始めた、ドイツのフリッツユルゲンス社のフロアヒンジは、バネ付きの箱を建具の中に埋め込むという、180度発想を転換したシステムなのです。因みに、フリッツユルゲンス社はフロアヒンジ専門の金物メーカーで、ハーフェレ社は金物問屋となります。

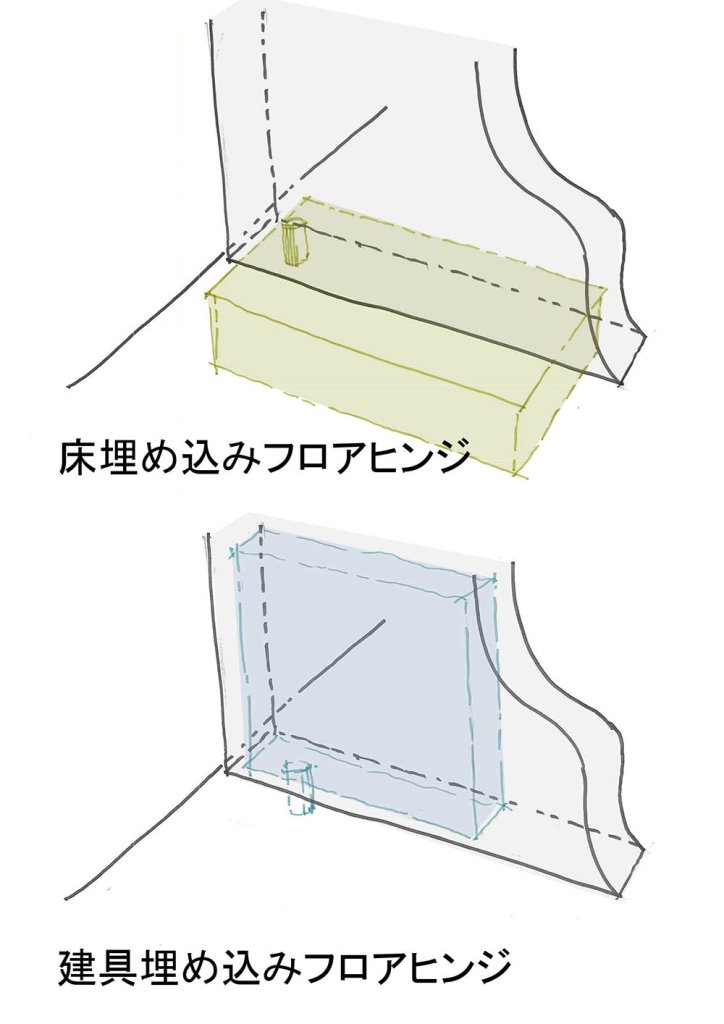

簡単に図解すると、薄緑色の床埋め込みタイプのフロアヒンジと薄青色の建具埋め込みタイプのフロアヒンジの違いは、このようになります。床に埋め込まないのに、フロアヒンジと呼べるのかという疑問は多少残りますが…。

建具の下部にこのような四角い穴を掘り込んで置き、左側のバネ入りの箱を埋め込むのです。

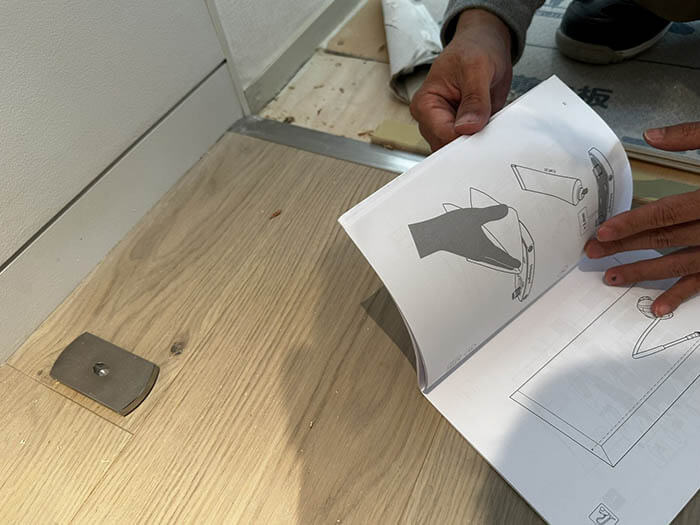

事前に床につけておくのは、このようなシンプルな軸受け金物だけとなります。

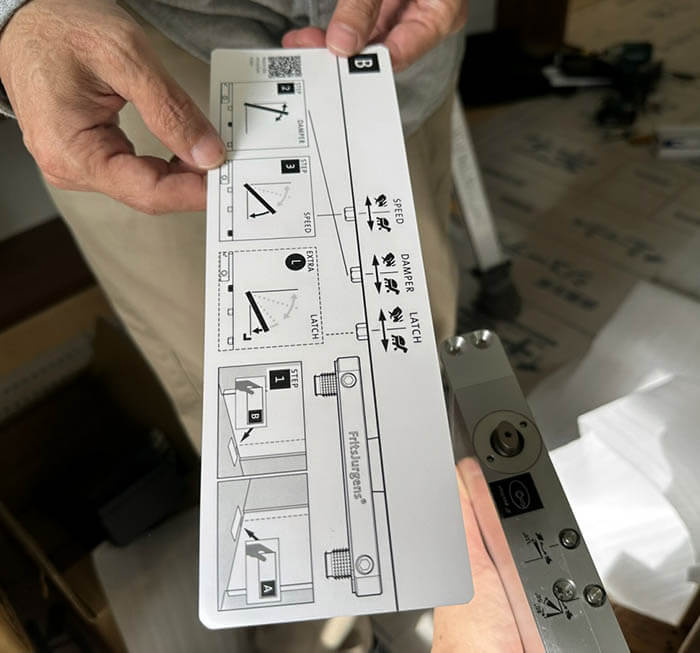

といってもメーカーが部品と一緒に送ってくれるこのような型紙に沿って穴をあけ、

このような金物を取り付けるのです。

建具に埋め込む前の金物を当てて貰った様子です。

天井にもやはりシンプルな軸受け金物が取り付けられています。下部金物と上部金物の位置関係はかなり精密に合致していないと建具が歪んでしまうので、レーザーを使って厳密に設置する必要があります。

建具上部に埋め込む金物には、横に特殊なドライバーの先を突っ込む穴が開いており、この個所をひねることによって、金物上部の軸が飛び出て固定されるという仕組みになっています。

下部金物の裏には、3か所の小さなボルトが飛び出しています。

それぞれを調整することで、建具の開閉のスピードやバネの強さ等を後で調整できるようになっています。

建具の吊り込みが終わった後でも、この型紙を当てて、吉岡さんが右手に持っている金具を位置に合わせて差し込んで左右にまわせば、建具を外すことなくスピードなどを調整することができるという訳です。

因みにこちらの取っ手もカガミ建築計画が得意とするスチールで作ってもらった特注の取っ手となります。

フリッツユルゲンスのヒンジは、これまでの床埋め込みタイプに比べて、床を壊すことなく後付けで取り付けることができる(つまり工事範囲を少なくできる)こと、また、床下にスペースが無くても設置が可能なこと、更に、最大500キログラムまでと重量ドアにも対応するなど、設計だけでなく施工的にも優れた金物であることが、良く分かりました。さらに実際に毎日使ってみても、扉の軽さ、動きのスムーズと静かさなど、感嘆しております。まだ金額的にかなり高いことが問題ではありますが、採用される量が増えれば、価格も安くしてゆくことができるとハーフェレ社から聞いております。弊社としては、今後の標準仕様として積極的に採用したいと考えています。

-3.jpg)