2住戸同時リノベーションの城南R邸では、ゲストルーム用のB住戸にキッチンがモルテーニ(Molteni)製の高級キッチンを採用することが決まりました。このモルテーニキッチン導入に当たっては、お客さまとの合計4回のショールーム訪問、モルテーニ担当者の3回の現場訪問、さらには幾度ものCG作成と打ち合わせを重ねてきました。今回のブログでは、モルテーニキッチンが選ばれた理由とその決定までのプロセスを設計者目線で詳しくご紹介いたします。

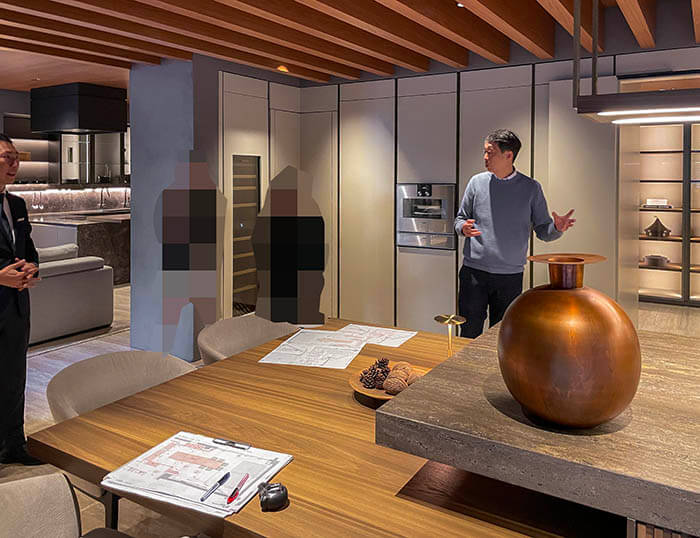

初めてお客さまの奥さまと息子さんとモルテーニのショールームを訪れたのは2024年4月。当時は旧ショールームでまだモルテーニとダーダ(DADA)の名前が併用されていた時期でした。その質感とディテールの美しさに、特に奥さまと息子さんが深い印象を持たれたようでした。実はご夫妻はそれ以前にもご自身でモルテーニを見学されており、その魅力を既に感じ取っておられたそうです。

高級キッチン7社を巡ったツアーの中でも、モルテーニキッチンの素材感や洗練されたデザインが強く印象に残り、導入候補として早くから注目されていました。ハイブランドキッチン7社のツアーを行った際の記録はキッチンツアー-1、キッチンツアー-2、キッチンツアー-3をご覧ください。

初回のこの時は、ハイブランドキッチンのショールーム初体験のご子息が、全てのことに感動してくれての大盛り上がり大会(笑)でした。イートインカウンターの上の図面を見ると、既にキッチンの仮レイアウトが出来上がっていることが判りますね。

ショールームに展示されていたキッチンモデルは、サイズ的にもB住戸とほぼ同等であり、実際の空間におけるイメージをつかみやすい点も大きな魅力でした。こちらの写真は、初回の約2か月後にご夫妻と一緒に改めて旧ショールームを再訪させて頂いた際のものです。

厚みのあるトラバーチン石のカウンターと、天然木突板に金属を組み合わせた構成、さらに一体型のダイニングコーナーなど、モルテーニキッチン特有の高級感が、B住戸の設計コンセプトと見事に調和していました。

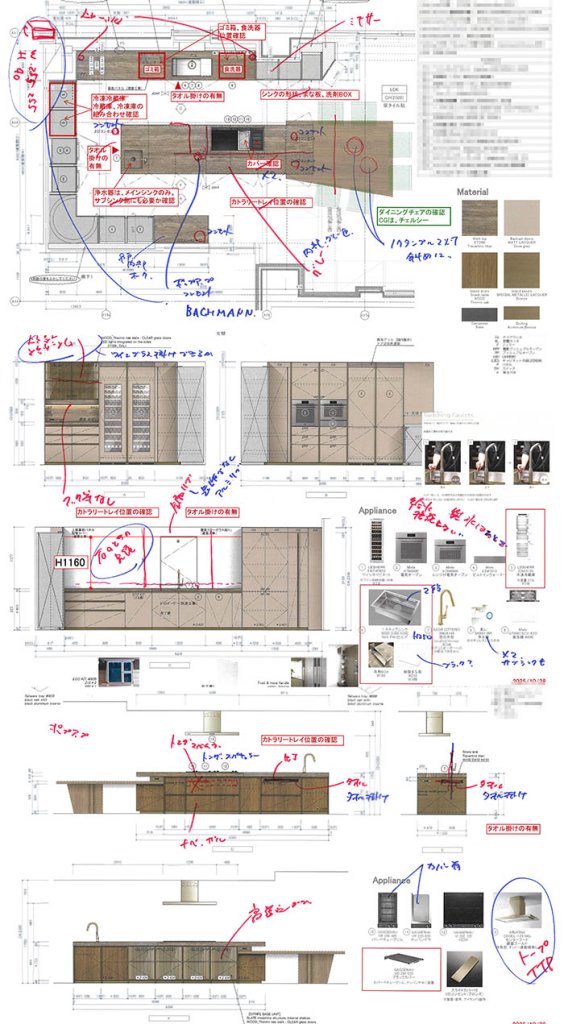

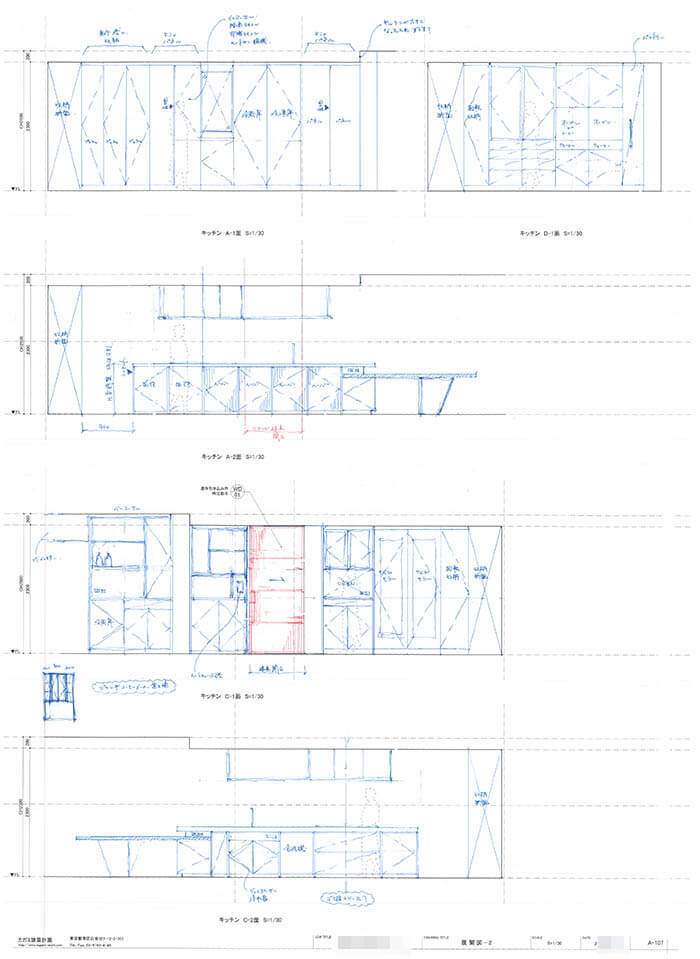

担当スタッフの前田君が当初の間取り図と展開図に基づき、機器配置や収納計画を仮設計しています。

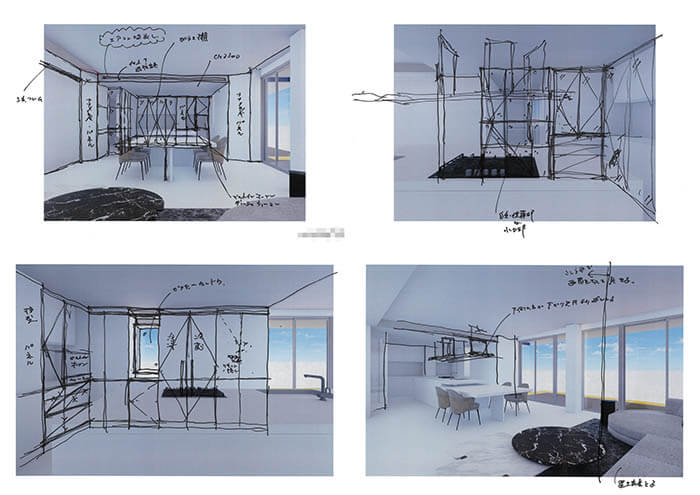

冷蔵庫・冷凍庫のビルトイン設置や収納レイアウトを3Dでシミュレーションし、違和感がないかを細かく確認していきました。そのうえで、作ったのが…、

こちらの初期CGです。CGとしての質を上げるためには素材感やディテール、照明などのリアルさが重要となるので、モルテーニ側にも協力をお願いして、モデルキッチンの写真・寸法情報を共有いただきました。そのおかげで、初回から非常にリアルなビジュアルを実現することができました。

これをご覧になって、Rさまご夫妻のモルテーニへの想いも強くなったのだと思っております。

モルテーニの弊社担当の渡辺さんにお願いして、モデルキッチンの詳細を撮影し、特徴の格子扉の寸法なども確認させて貰った様子です。ご協力ありがとうございます。

ちょうどこのタイミングで南青山のモルテーニの旧ショールームが閉鎖となり、しばらくの期間を置いて新しいショールームがオープンするまでの期間は、別の箇所の打ち合わせを進めました。

そうこうしているうちに、新ショールームの「パラッツォ・モルテーニ東京」が完成し、地階にRさまが気に入っていたスタイルの色とサイズ違いもモデルが展示されていました。

この日はキッチンは再確認で、ウォークインクローゼットの打ち合わせがメインだったので、それほどキッチン見学には時間を掛けませんでしたが、このスタイルのキッチンで進めたいというRさまご夫妻のお気持ちはより強くなったようです。

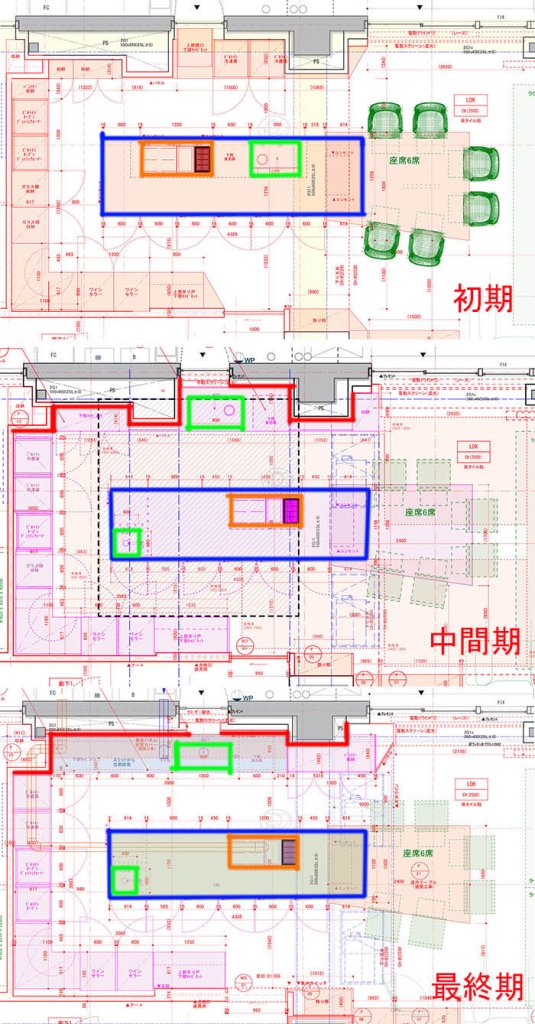

その間に、現地調査や使い勝手の調整などの打ち合わせを進める中で、プランもかなり変わってきました。3つのキッチンプランを「初期(2024年4月頃)」、「中間期(2025年2月頃)」、「最終期(2025年10月頃)」と並べて比べてみました。

「初期」は、壁面収納はU字型に大きくある割には、大型のコンロとシンクがアイランドカウンターに並んでおり、調理スペースがほとんど取れていないバランスの悪いキッチンでした。

「中間期」は窓側に小さめのカウンターにシンクを設けて、アイランドカウンターの端部にミニシンクを設けています。窓側のシンクの周りにはマンションのPSが複雑な形をして並んでおり、シンク周りにカウンタースペースを設けることができず、苦心しておりました。

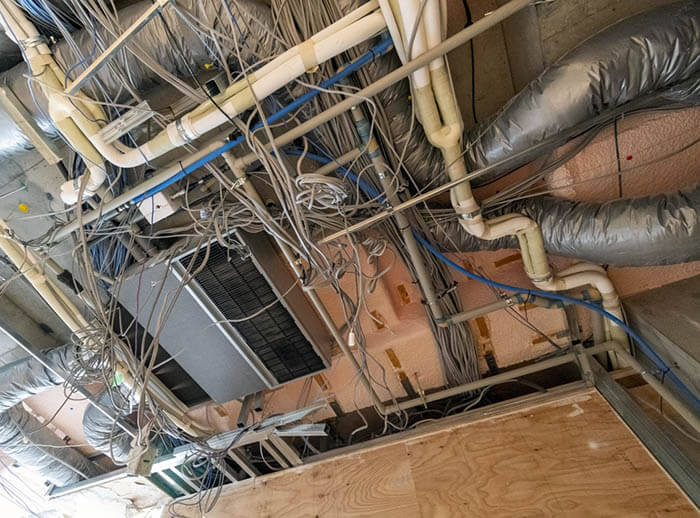

「最終期」では、現地での部分解体調査で設備ダクトや配管を動かすことができることが判り、大きなカウンターを窓前のシンク側に作ることできることが判り、堂々とした使いやすいキッチンを実現しました。

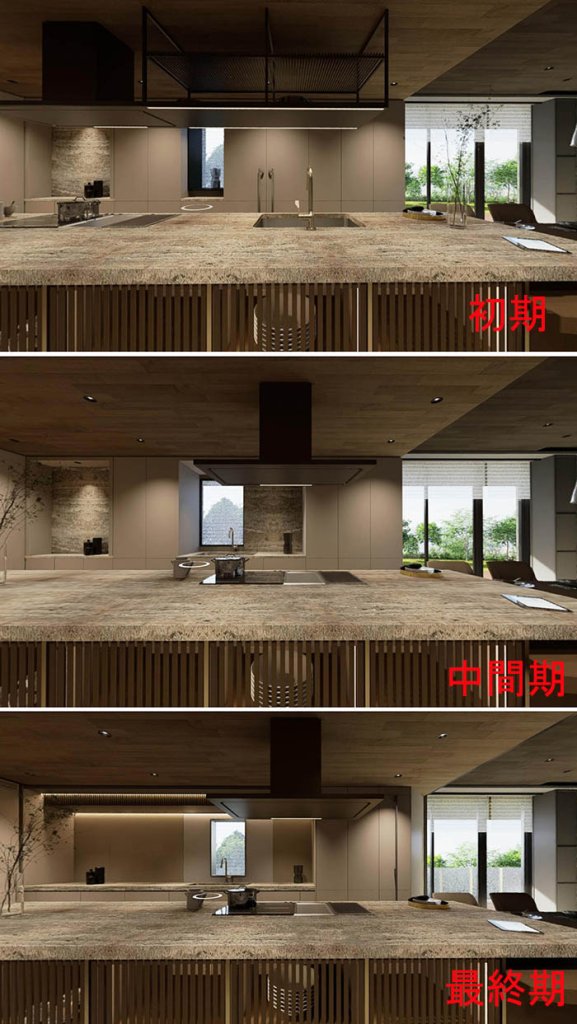

各段階でのCG比較からも、パッとの見た目はほとんど変わっていないようですが、アイランドカウンターのコンロの位置と、奥の小さなガラス窓周りのカウンターの広さを見比べると、実用性・快適性に大きく寄与する工夫が見えるハズです。因みに当初はレンジフードを金物造作で囲って、棚を作っていましたが、ホコリが溜まりそうなのでやめたい、とのRさまのご意見で、シンプルにレンジフードだけとしています。

一旦、モルテーニからの概算見積りが出て、金額的な面でお客さまのOKを頂けたので、ここから発注に向けて細部の打ち合わせを進めていくことになりました。

これまでキッチン以外のLDKの内装材で候補に挙がってきている素材とイメージ写真を見比べながら…、

同時にキッチンの仕上げ材を見比べて、両者を調整してゆきます。

と同時に、各設備の寸法等を確認していきます。こちらはモルテーニショールーム内にあるシンク(SRは大理石のシンクで、R邸ではステンレスシンクです)の幅と深さ、そして水栓の仕様の確認を…、

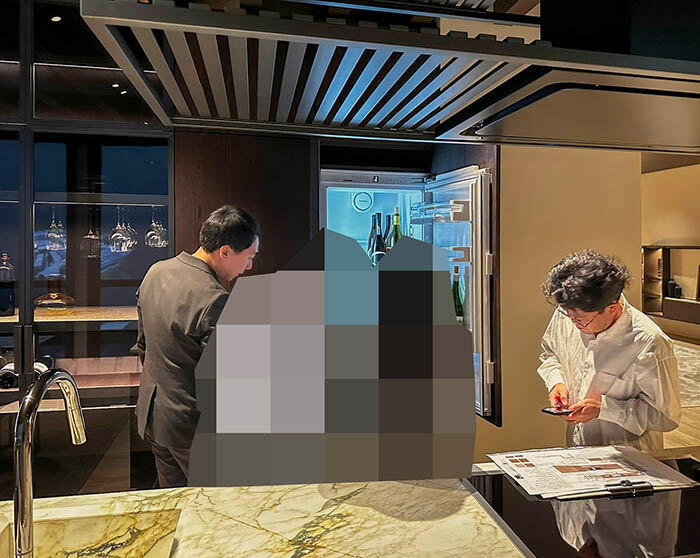

ビルトイン冷蔵庫と冷凍庫で採用予定のものと同じリープフェルの冷凍冷蔵庫とワインセラーの組み合わせの確認を…、

カトラリー(スプーン、フォーク、お箸等)収納の引き出し内の区分けや、お鍋やお皿を収納する引き出し内部の仕上げの確認を…、

さらには壁付けコンセントと、

カウンター上に設けるポップアップ式コンセントの確認までをさせて頂きました。パラッツォ・モルテーニの中には4層分各階にキッチン展示があるので、エレベーターを上がったり下りたりしながら、各種の仕様をサンプルで見ながら決めてゆくことができました。

モルテーニとカガミ建築計画で何度もやり取りをしてきた図面に、最後の打ち合わせで決定となったことをメモ書きしたものがこちらです。モルテーニ側でもメモを取っているので、両者を見合わせて最終図面に訂正してもらったところで、最終見積りを工事会社のリフォームキュー経由で出してもらい、正式発注へと進むことになります。

モルテーニキッチンの素晴らしさを城南R邸のB住戸内に何とか実現させるために、ここまで複数回のショールーム訪問と図面&CGシミュレーション、更には現場解体調査等を重ねて進めてきました。実に最終形に辿り着くまでに1年半の時間が掛かっています(2住戸同時設計であることも長期化している理由ではありますが)。全ての条件が揃ったことで、R邸B住戸におけるベストなキッチンとしてモルテーニキッチンの採用が決定したのです!