Author Archives: Kenji Kagami

2018.01.18

中国福建省への大理石視察ツアー-1

[港区R邸]

現在設計進行中のプロジェクト港区R邸で使う石材を探しに、中国福建省アモイ市郊外にあるアジア最大の石材マーケットにスタッフの前田君、石材の発注加工をお願いしているキダ・マーブルの齋藤さんと一緒に出掛けて参りました。

アモイ市から車で1時間ほどの水头市という、ほぼ全域すべてが大理石や石材に関連した市場になっている町があるのです。車の中から街の様子を撮影した写真ですが、看板には大理石各種の中国名だらけで、街を走っている車も大理石スラブを運ぶトラックばかりといった様相です。

東京からアモイ市までは飛行機で4時間半ほどで着くので、朝に成田から飛んで空港から車で水头に向かって、午後3時頃には、まずは最初の目的地(因みに、こちらは水头市のすぐ近くの泉州市です)に到着しました。その名も世界石材博物館!

今回の中国大理石ツアーの目的は大きく二つあります。1つは背面からの光を通すオニキス系の大理石探しで、もう一つはすでに日本に取り寄せたサンプルでお客さまから大よその了解を得ている大理石の実物探しが目的となっています。

こちらの博物館という名前のショールームでは、事前にある程度調べていたオニキス系の大理石が本当に使えそうかを確認することになっていますが、そこに到着する前から、凄い迫力のスラブ材が並んでおり、目移りしてしまいそうです…。

このショールームの最も奥深い場所に、お目当ての希少石のコーナーがありました。色々な色の水晶やメノウ、オニキスなどの光を透過する石材を集めて接着して、それをスライスしたような風合いのスラブ材が並んでいます。

この写真のような青や、赤茶色の石材から、

このようなとても天然石の色とは思えないような鮮やかでカラフルな石スラブが並んでいます。

僕らがお目当てにしていた透過系の石材は二つあったのですが、一つはこちらのグラフィック・フェルドスパー(Graphic Feldspar)という石材です。フェルドスパーは長石という石の種類で、黄色味のあるゼブラ柄の石材を集積させてカットしたものがこちらのスラブ材のようです。

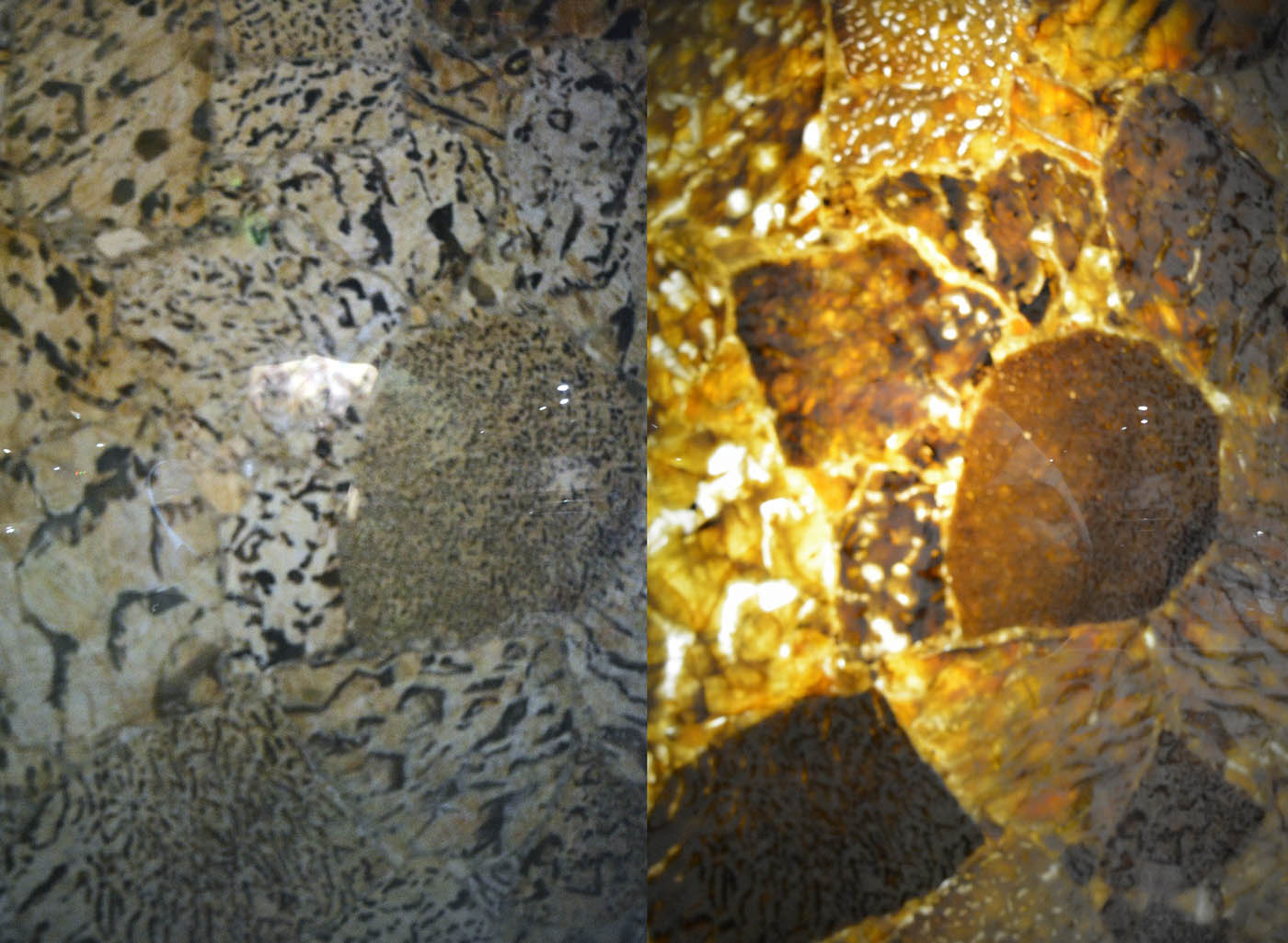

早速、先方の職人にお願いして吊り上げて貰ったうえで、背面から強い光を当ててみました。写真左が普通の状態で、右側がバックから光を当てた状態です。相当に強い光を当てると、ここまで光を透過することが分かりましたが、残念ながら当初想像していたものとは少々違っていました…。

もう一つの石材がこちらのスモーキー・クオーツ(Smoky Quartz)です。水晶の一種で煙水晶とも呼ばれるやや灰色&茶色掛った色味の石材だそうです。

上半分が表から光を当てた状態で、下がバックライトで照らしたものです。同じ名称の石材で、色が濃いめのダークと色味の薄いライトがあるようで、本当はライトを見たかったのですが、こちらにはダークしかなく、そちらは 確認することができませんでした。

実は、この写真は2年ほど前に、ニューヨークの石材屋巡りをした際に見たイタリアのAntolini社のスモーキー・クオーツ・ライトのパネルに背面から光を照射したもので、これを実物で確認できればと思っていたのですが…。

どちらにしろ、グラフィック・フェルドスパーよりは、こちらのスモーキー・クオーツの方がこちらが想像していたものに近いことが分かりました。ただ、こちらのショールームでは現物のカットサンプルを貰うことができないので、写真をもとにお客さまに相談することになりそうです。

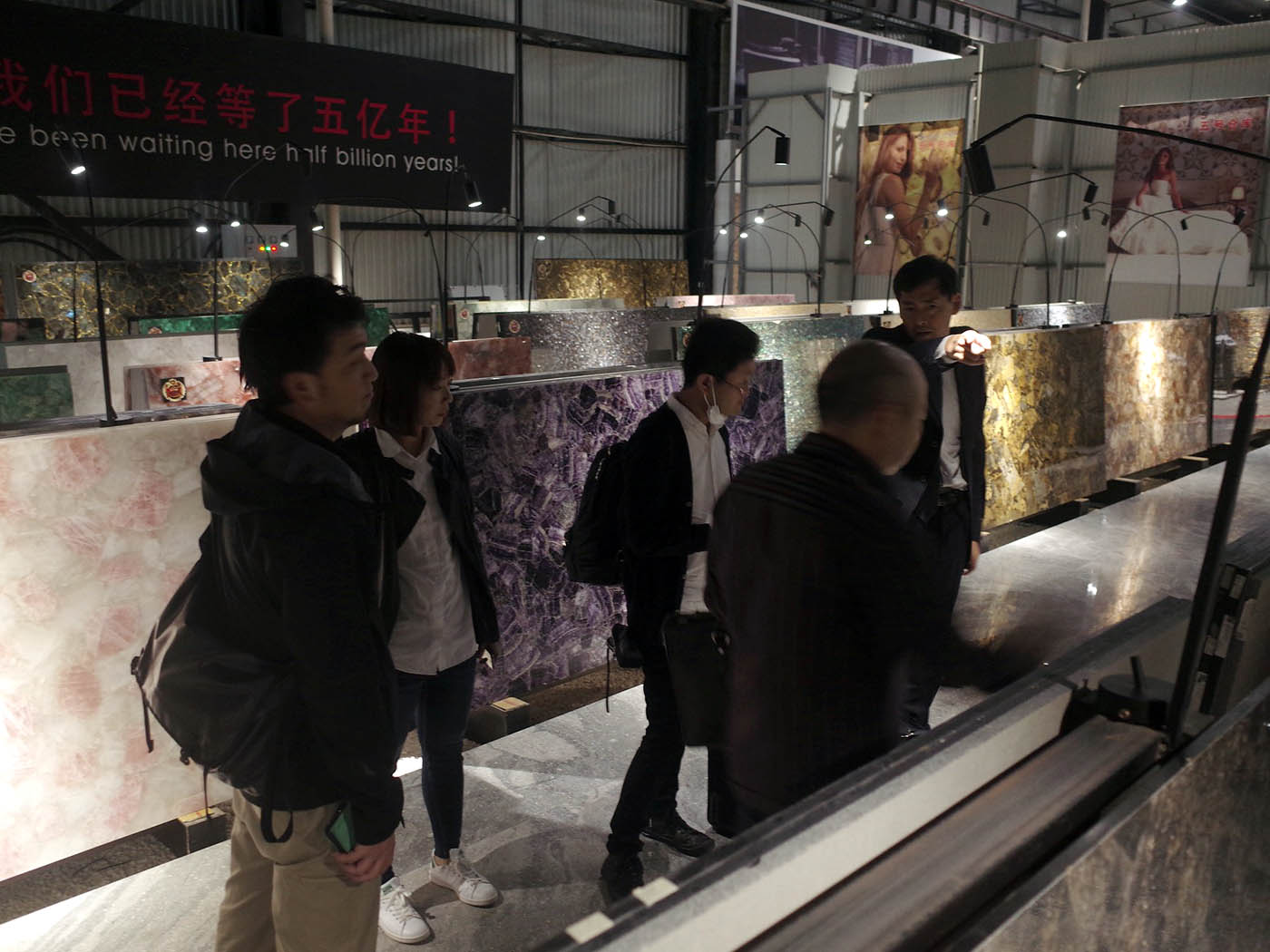

今回のツアーの前半を一緒に回った方々です。キダマーブルの齋藤さん、中国と日本を行き来して石材を探してくれた石販の秦さん、そして現地の代理人兼通訳兼運転手の孟さんとテイさん、そしてスタッフの前田君です。

この巨大なショールームの中には、その他にも希少で珍しい石材が沢山あるので、帰りがてらそういったものを拝見させてもらいました。こちらは、実際に港区R邸のリビングでも採用予定のイタリア産の超高級大理石のポルトロです。これだけの枚数のスラブ材が並んでいることはめったに見ることができないので、大いに驚きましたが、良く柄と色味を見ると、すでに日本の関ケ原石材で見つけていた同じポルトロのスラブ材と比べると、質は見劣っていることが分かりました。ただ、日本ではめったに見つけることができない石種がこれだけ並んでいるのは、やはり中国の凄さを感じました。

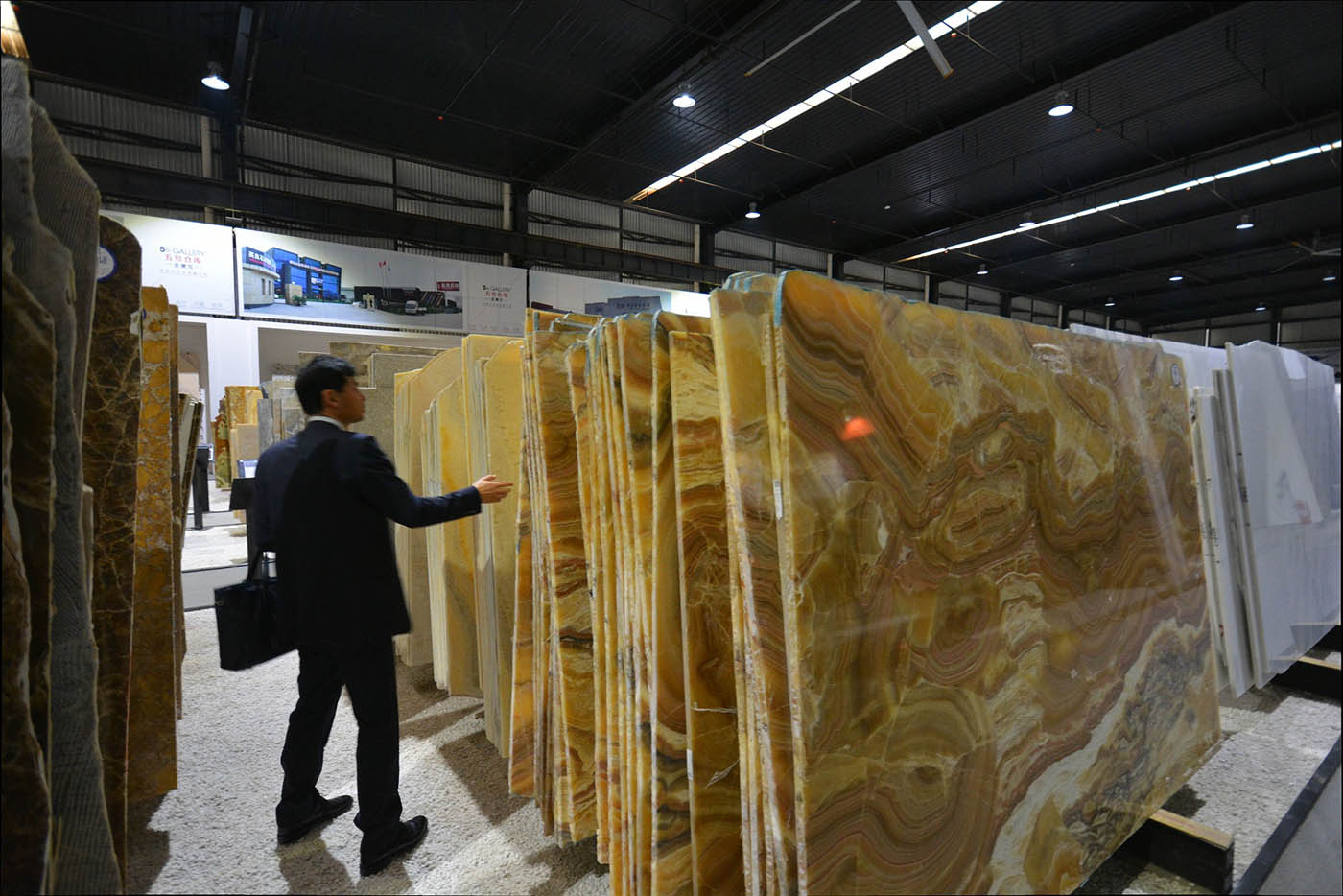

こちらはオニキス系のスラブ材です。オニキスもあまりに高価なため、日本では岐阜&三重エリアの石材屋でもめったに見ることがないものですが、これだけ並んでいるとは驚きでした。

その他、ド派手な石材が沢山並んでおり、この広さのショールームを全て回ることはとても難しいことが分かりました。

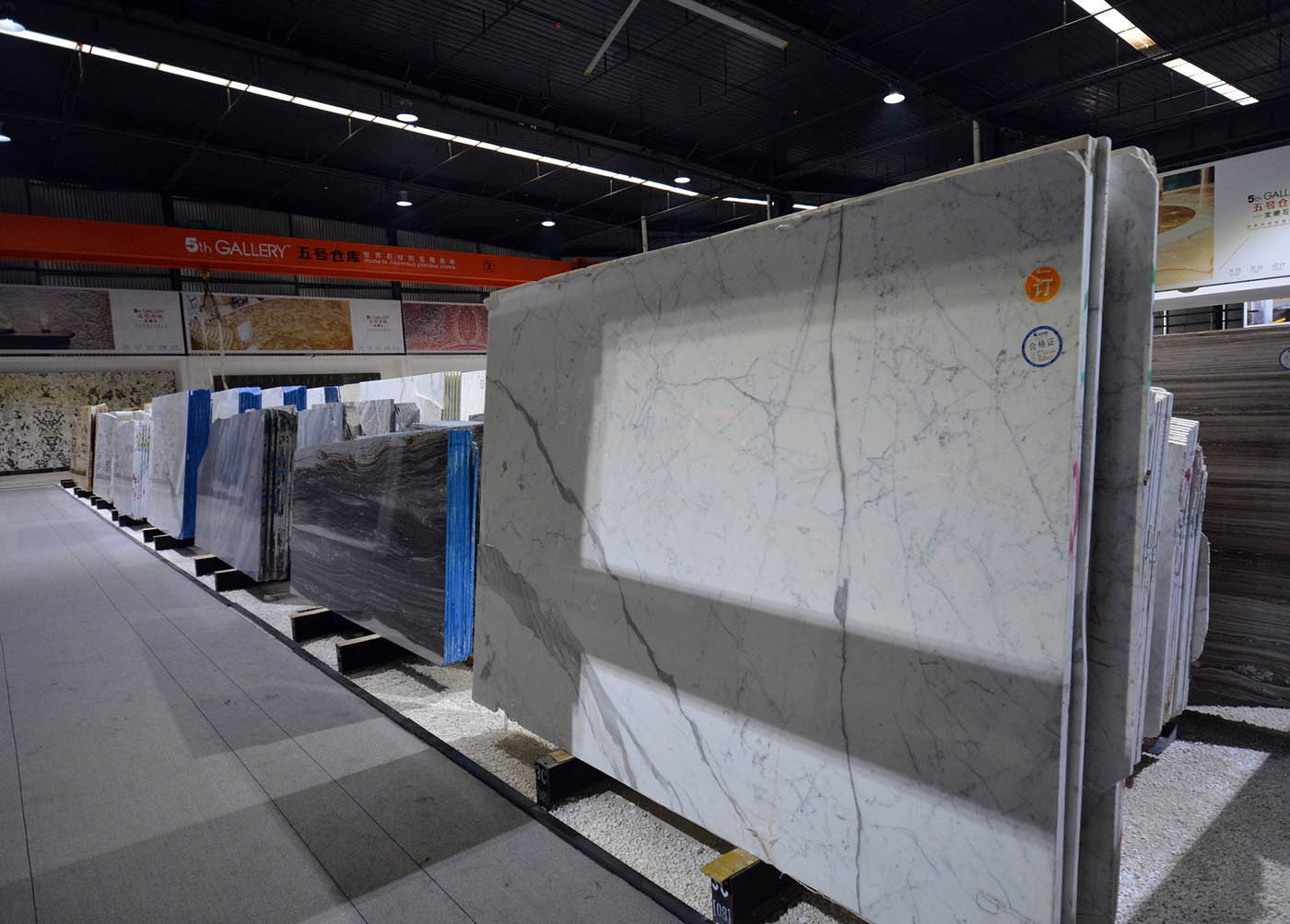

とにかく、世界中の石材が中国福建省に集まっていることは良く分かりましたが、唯一弱いのがこちらの白系の大理石だということも推察できました。こちらはカレカッタと呼ばれるイタリアの大理石ですが、スタトゥアーリオと並んで、アメリカで大人気の石材で、中国に来る前にアメリカに取られてしまっている様でした。

ショールーム内には小さな打ち合わせ室や石材を使った多くの実例室がありましたが、こちらは総大理石造りの打ち合わせ室(家具は除く)でした。

エントランス横には、このような大空間がありましたが、石材ショールームの面積はこの空間の数十倍の広さがありました。

このショールーム前での記念撮影です。正味2時間ほどの見学でしたが、初日からおなか一杯になる大理石三昧のツアーでした…。

2018.01.17

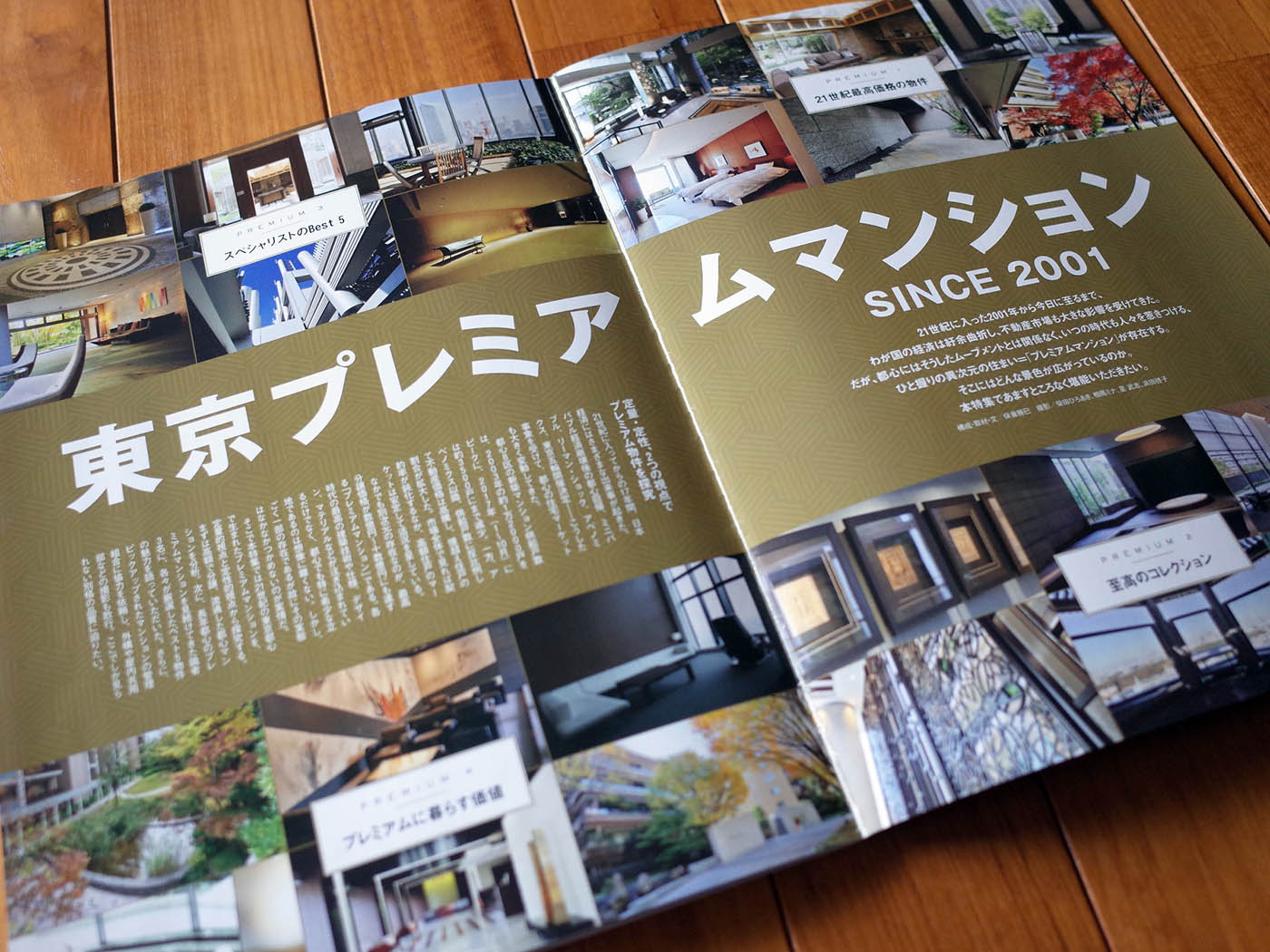

雑誌「都心に住む」の東京プレミアムマンション特集

[代官山T邸]

現在発売中の雑誌「都心に住む」(リクルート社)の東京プレミアムマンション特集に「長年都心のプレミアムマンションを見続けてきた識者」として選ばれて取材を受けております。

今回の特集は、2001年以降に竣工した都心(この雑誌では千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区の13区を都心と定義しているそうです)のマンション約5800軒のリストの中から、今後もプレミアムマンションとして長く残っていくであろうと考えられるに該当するマンションを色々な基準から選んでいます。

左上には、白金台S邸もさりげなく紹介してもらっています。

一口にプレミアムマンションといっても、何を切り口にするかによって選択基準は大きく変わってきます。一般的には、立地性、住戸数、専有部の広さ、共用部の内装グレード、外観のデザイン、新築時の販売価格帯等が基準になるのではないでしょうか。

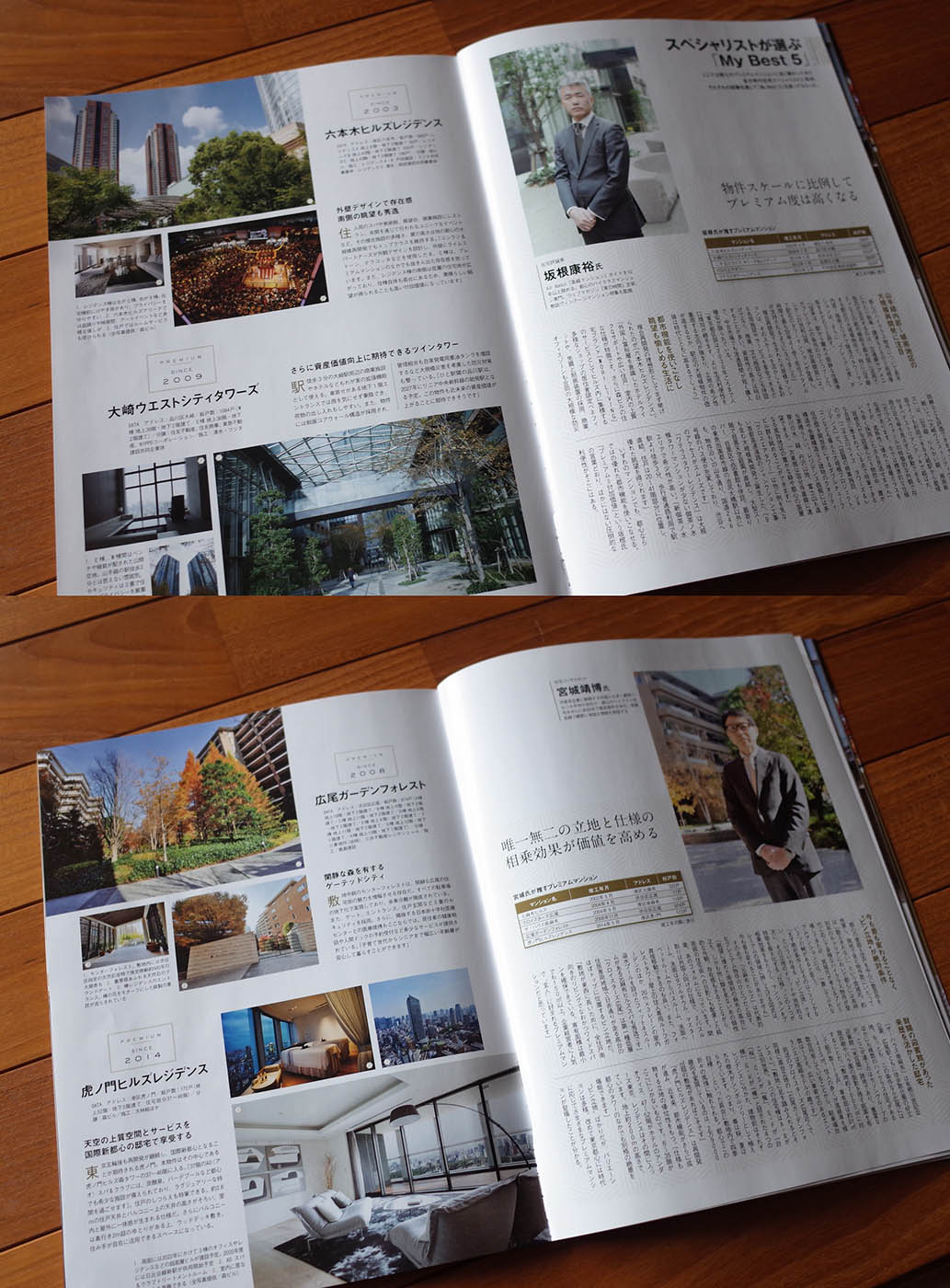

今回3名が選ばれた識者のうち、住宅評論家の坂根康裕さんは駅近の大規模開発物件である六本木ヒルズレジデンスや二子玉川ライズ・タワーアンドレジデンスなどを選んでいました。もう一人の識者、住宅コンサルタントで元KENコーポレーションの宮城靖博さんは立地とそれに合わせた仕様という観点で、元麻布ヒルズや虎ノ門レジデンスなどのリストを挙げていました。

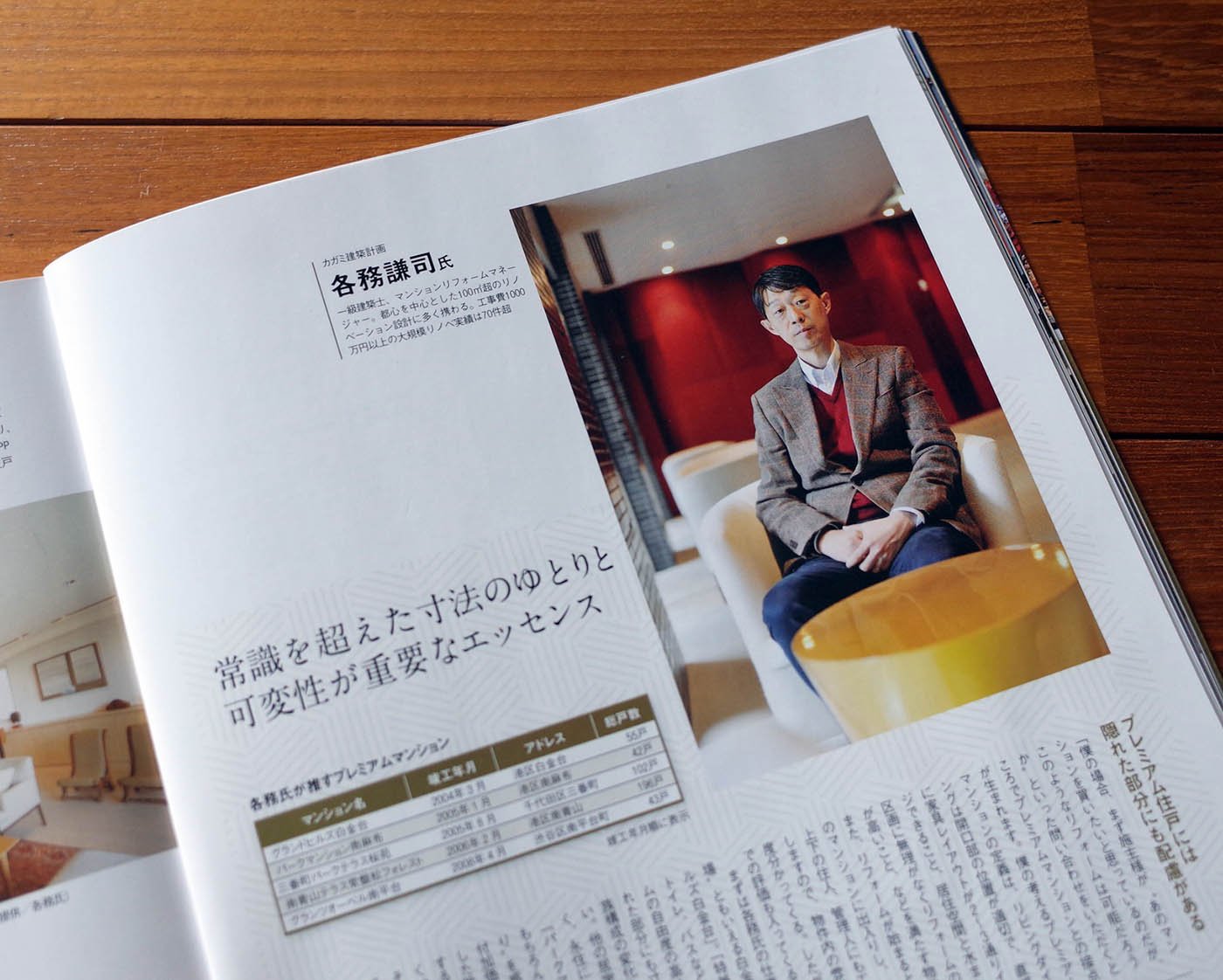

最後に、こちらでプレミアムマンションを選ばせてもらった基準は、①そのマンションに住戸を買ったお客さまのリフォームをお手伝いしたことがあること、②家族のメンバー構成や年齢変化などに伴なって、将来的にも再リフォームが可能な間取りのフレキシビリティーがあることの2点を中心に、パークマンション南麻布、グランドヒルズ白金台、三番町パークテラス桜苑、南青山テラス常盤松フォレスト、グランツオーベル南平台の5つのマンションを選ばせて頂きました(実際にはアークヒルズ仙石山レジデンスとクロイスターズ広尾も候補に挙げていましたが、他記事との兼ね合いで上記5つが掲載されたようです)。

珍しく、僕の写真も掲載されておりますが、こちらは編集部がマンション側と交渉して下さり、南青山テラス常盤松フォレストのロビーで撮影してもらったものです。

以前も幾度か「都心に住む」で取り上げて貰った代官山T邸もプレミアムマンションのリノベーション事例として掲載して貰っています。

2018.01.16

造作家具&建具の据え付け@平河町T邸

[平河町T邸]

工事も順調に進んでいる平河町T邸の現場で、建具枠が取り付いて、建具と造作家具の据え付けが始まっているとのことで、現場に行ってまいりました。

現場では、リビングダイニングの二つの柱型には大理石のトラバーチン張りが終わっており、天井のレーリングや塗装も終わっており、据え付けを待っている造作家具が所狭しと並んでいました。

右奥に見えている黒い板は、玄関ホールからリビングダイニングへと入るオークを黒く染色した建具です。

こちらが玄関ホールから明るいリビング側を見返したアングルの写真ですが、中央の黒い建具枠に先ほどの建具が吊り込まれてゆきます。向かって右側の枠はプライベートルームへと続く廊下へ、左側の枠はキッチンへと続く廊下となっており、こちらの左右は枠のみで建具は付きません。

枠と枠の間の袖壁には、床のボーダーとしても使っている大理石のグリジオ・ビリエミを張り、天井には大き目のモールディングを廻しています。アメリカのコロニアル風なデザインがお好みのTさまご夫妻に気に入って頂けそうなデザインに仕上がってきました!

同じ建具の枠を反対側のリビングから見たディテールです。現場の埃ですすけた風合いに見えていますが、オーク突板で木目を残したセミ・オープンポア仕上げで、7部ツヤに仕上げて貰っています。リビング側は装飾的なモールディングは使わずにシンプルな帯状も木板を廻すデザインとしています。

こちらは玄関ホールからプライベート寝室へと延びてゆく廊下を見た写真です。玄関ホールには、リフォーム前は来客用トイレへの入り口がありましたが、小学生のお子さまがいらっしゃるお宅で、靴やスポーツ道具が多いので、大きなシューズイン・クローゼット(SIC)を作り、その扉も壁のデザインと一体化するように考えています。天井には象徴的なメダリオンをつけています。

プライベート廊下の天井を見上げた写真です。廊下の途中から、なぜか幅が変っているのが気持ち悪かったので、直線に続くレーリングを廻すことで、違和感を少しでも和らげるように考えています。

奥の主寝室では壁一面の大きなクローゼット収納がちょうど据え付けられたところでした。こちらはリビングでは使っていない框付きオークの白染色塗装としています。

反対側の壁には造作棚がセットされ始めていました。左下の黄色っぽいボードが張られた箇所は、壁の裏側のリビング側からAV・ステレオ機器を設置するために奥深い収納を作っているので、こちらからは使えなくなっています。ただ、デザイン的には統一感を出すために、右下についている扉と同じパネル材を張ることとなっています。

こちらはちょうど裏側のリビング側のTV棚を設置する部分の壁下地です。影になってしまっていますが、ニッチ(壁凹み部分)の右奥がさらに一段へこんでおり、そこがAV機器を設置する場所となっています。ニッチの天井もオープンになっており、AV機器からの熱が天井裏へと逃げるように工夫しています。

廊下途中に新たに設けたコンパクトなトイレは、腰壁の大理石と手洗いカウンターの設置が終わっていました。大理石のグリジオ・ビリエミと手洗いカウンターと壁立ち上がりに使っている人造石(クオーツストーン)のミンク(シーザーストーン)の色味の違いもうまくマッチさせることができそうです。

まだ築浅で十分使えるキッチンは、基本的な性能は変えず壁紙や照明などで雰囲気を変える予定となっています。

大好きな造作家具の据え付けの様子を見ようと思って現場に来たのですが、タイミングが悪く家具屋さんたちはお休み中で、一人クロス屋(壁紙屋)さんが壁のボードのパテ処理をしている最中でした…。

ただ、職人さんが大勢いて工事が進行中だと、その作業を見ているだけで現場が終わってしまうのですが、本日は静かな現場だったので、じっくり空間とインテリアのマッチングを見ることができました。お客さまからは、もし気になる箇所があれば、追加の工事になっても良いので、さらに良くする為の提案をして欲しいと言われているので、モールディングを追加したほうが良さそうな箇所や、家具取っ手の扉の大きさや色味などについても、追加の提案をご提示することができそうです。