Author Archives: Kenji Kagami

2024.05.02

スケルトン状態でお客さまと確認する内容は?

[元麻布J邸]

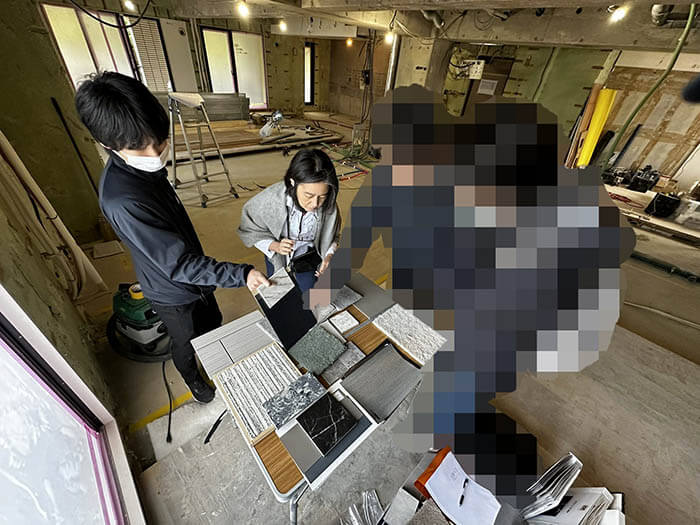

解体が終わった元麻布J邸にお客さまご夫妻と、スケルトン状態のお部屋をご一緒に確認させていただきました。

今お住まいのご自宅のリフォームも経験なさったことがあるJさまご夫妻は、スケルトン(マンションの場合コンクリート躯体だけになるまで解体された状態)になったお部屋にも驚きはなかったようで、床に記された壁位置を示す黄色いテープを見ながら出来上がる空間を想像してくださっています。

因みにヴィンテージマンションをスケルトンリフォームすることのメリットは、①大きく間取りを変更することができること、②壁裏、床下、天井裏に隠れていた配管&配線類を全て刷新することができること、③やはり隠れていた断熱材の状況を確認して、必要に応じて補強することができること、となります。

解体前のお部屋では目立っていたPSの出っ張りや梁型がどうなるのかを気になさっていたので、弊社担当の松藤さんがPSを最小限にして造作家具と一体化させるデザインなどを説明してくれています。

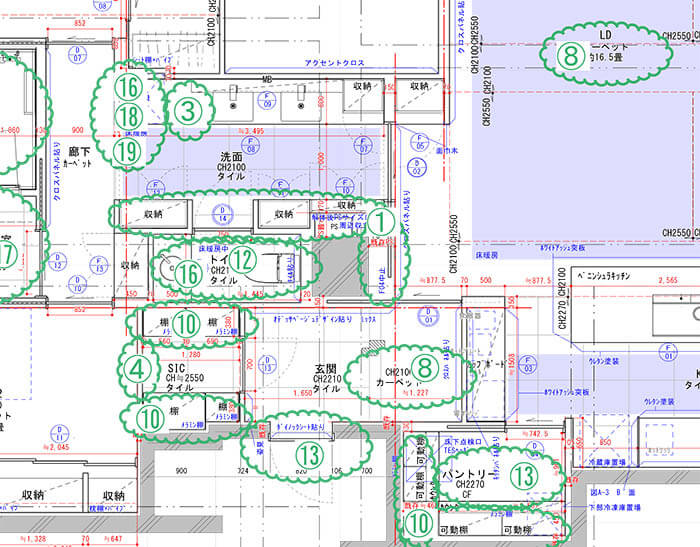

現地でのお打合せでお客さまに伝えたい項目に番号を振って整理してくれた図面と…、

打ち合わせ内容のメモを見ながら、一つずつ納まりや仕様を確認していきます。

今回の元麻布J邸は、弊社のお手伝いはデザイン・設計までのデザインアドバイス契約で、工事現場が始まってからはリフォームキューの設計施工で行うスタイルの仕事の進め方ではありますが、まだ弊社では新人スタッフの松藤さんの勉強と修行のために、ここまでお手伝いをしております。お客さまへのご説明は、リフォームキューの大久保さんと坂本さんがしてくれていますね。

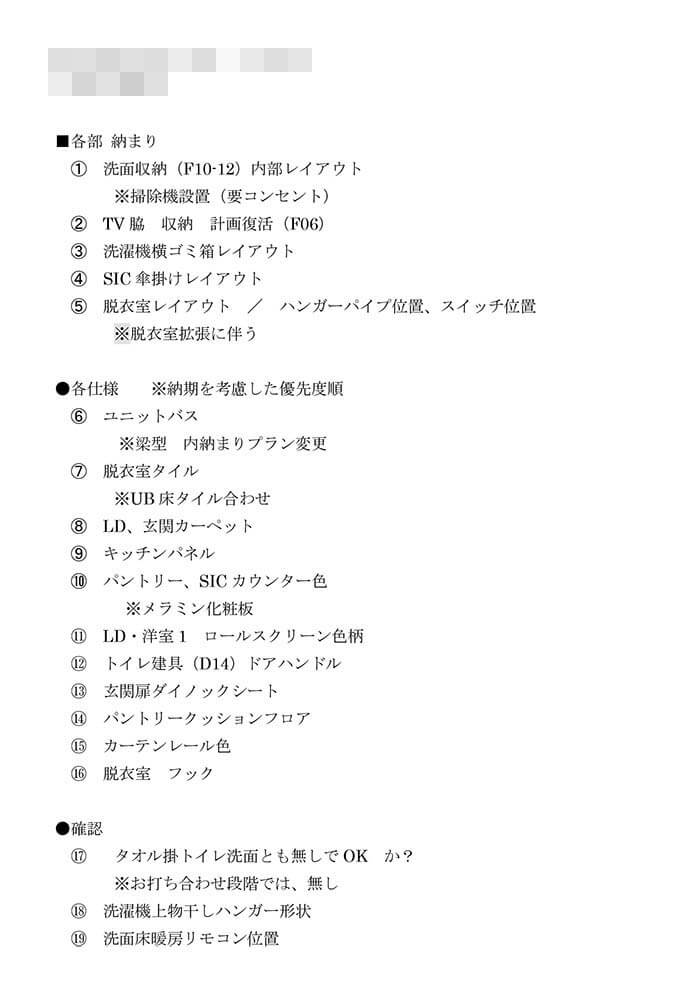

仕上げ材については、工事着工時の打ち合わせで一旦全て決まっておりましたが、床敷き込みのカーペットの色がグリーンでよいのか、もう一度現場で確認させて欲しいとのお客さまからのご要望があったので、改めて仕上げ材一式を現場に持ってきました。

カーペットの他の色候補として、無難なベージュやライトグレーも持ってきて、他の素材との色のマッチングを確認しましたが、最終的には当初からのグリーンで進めることとなりました。

既存の玄関扉と枠には、シートを上張りすることになっていたので、その色味を最後に確認させていただきました。

2024.04.30

モルテーニvsポリフォーム

[新宿区T邸]

工事契約の最終契約条件を取りまとめ最中、新宿区の180平米超えマンションリノベーションのT邸のリビングダイニングの家具を決めて頂くタイミングとなりました。

こちらは8か月ほど前に、Tさまご夫妻とイタリアハイブランド家具屋巡りをした時の写真です。この時にアクタス新宿店の2階に展示があるポリフォームのデザインをとても気に入ってくださいました。まだその時点ではリビングダイニングのプランが流動的だったのですが、ほぼ間取りが決まっていたウォークインクローゼットのシステム家具一式は、国産の収納システムと比較検討したうえで、ポリフォームでお願いすることが決まりました。

家具決定で一番鍵となっているのは、ソファではなく実はダイニングテーブルのことでした。Tさまのご主人さまは大理石の華やかなテーブルがご希望で、奥さまはもう少し地味で傷や汚れが目立たない木質か大理石だとしても穏やかな柄のものがよいとのご意向でした。お二人とも、大きなリビングダイニングになること、息子さんのご結婚のこともあるので、今後家族メンバーが増えることを考えると、なるべく大きなテーブルが欲しいとの話となっておりました。

これまでイタリアのハイブランド家具のショールームをほぼ見て回ってきた中では、ポリフォームのコンコルドがサイズや大理石の品の良い柄、そして価格を比べると一番良いだろうとのことで、ポリフォームを販売しているアクタスの担当者三上さんに、Tさまのマンションに来てもらい、搬入用のエレベーターや階段、廊下や室内に入ってからの動線を見てもらうことになりました。これは大型マンションリノベーションでの基本なのですが、特に大型家具を購入する前に、実際にそのサイズの家具を室内まで問題なく搬入できるかどうかを確認しておくのです。

アクタスがお願いしている搬入会社の担当者と現地調査に来てもらった結果、大理石天板の場合長さ2.4mのテーブルは無理で、木製であれば梱包材の関係で入るとのことが分かりました。因みに、共に階段での搬入です。同じコンコルドで2.4mの次のサイズは、2.185m(梱包サイズ2.2m)とのことでした。サイズが思っていたものが入らないとの報告だったので、ここで一旦ダイニングとソファ(ソファは分解できるものをベースに選んでいるのでエレベーター搬入が可能です)選びはストップしてしまいました…。

その後、間取りの変更などもあって、家具選び手がついておりませんでしたが、リノベーション工事の見積りも纏まりつつある段階で、改めて家具選びを再スタートすることとなりました。以前のハイブランド家具SR巡りの際にタイミングが合わずにお見せすることできていなかった南青山のモルテーニのショールームにTさまの奥さまだけをご案内いたしました。

これまで大理石好みのご主人さまに対して、奥さまは大理石にはピンと来ないとのお話がありましたが、このかなり激しい柄(シルバーウェーブ)のダイヤモンドテーブルをご覧になって、「もしかしたら、このテーブルなら大理石も良いかもしれない…。ただ、あまりに柄が強いので主人がどう思うかはちょっと心配」とのご意見がありました。ただ、当然モルテーニついてもマンションへの搬入のことがあるので、急遽モルテーニの担当営業の渡辺さんに現地調査に来てもらうことになりました。

その結果、モルテーニ渡辺さんからは、以下の提案をもらいました。

①特注サイズの2.4mの大理石天板テーブルは搬入可能

②特注で天板を2分割にすることをイタリア側に問い合わせてOKをもらえれば、2.5mの大理石天板テーブルが可能かもしれないので、急ぎでイタリアに確認する

とのことでした。ポリフォームでは無理と言われた、2.4mの大理石天板をモルテーニでは搬入できるとの答えが出たのです!

ご主人さまがまだモルテーニをみていないことや、2つのブランドの価格差もあるので、ご夫妻でポリフォームとモルテーニのショールームを一日で見て回ることとなりました。イタリアモダンのハイブランド家具で、カガミ建築計画でも2大人気ブランドのモルテーニとポリフォームの戦いとなりました!

(イタリア本国では、ポリフォームとモルテーニはほぼ同グレードの家具ブランドとして認知されていますが、日本ではモルテーニが青山に立派な旗艦店を持っているのに対して、ポリフォームは新宿アクタスの2階のコーナー展示という見せ方の違いもあり、価格はかなりの差があるのです)

改めてのご夫妻揃ってのポリフォームSR(ショールーム)です。ポリフォームの搬入条件から木天板の最大サイズ2.4mにするか、ご主人さまの好みの大理石天板にして2.2m弱にするかをご判断お願いするために、改めて新宿アクタス2階のポリフォームSRにご夫妻と一緒に伺わせていただきました。こちらはコンコルドテーブルです。(ちなみに、ポリフォーム担当の三上さんにもモルテーニは2.4mの大理石天板は階段を使って搬入できるお話は伝えましたが、ポリフォームは自分たちの搬入会社からの判断を尊重するので、自社では無理とのことも事前確認しております)

他のテーブルももう一度ご覧になりたいとのことで、四隅に柱があるタイプのヘンリーというテーブルも見て頂きました。この写真の大理石は無理ですが、2.4mでヘリンボーン張りにした木突板の仕上げがあることを写真をお見せしたところ、それは良さそうだとのことになりました。

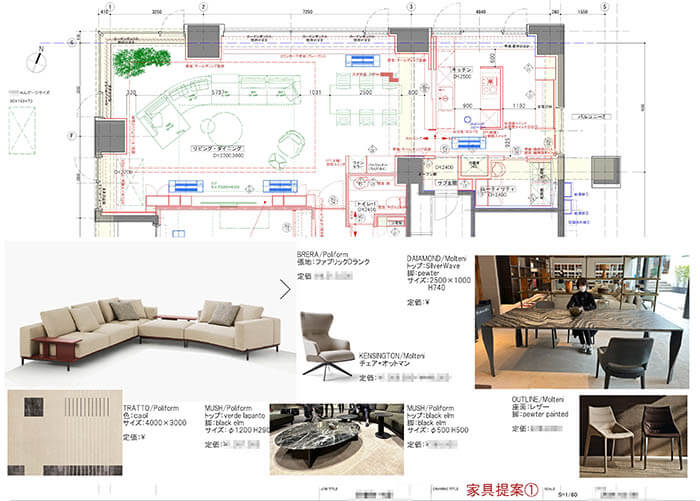

ソファも、昨年のショールーム訪問時には展示がなかった新作のブレラを見て頂いたところ、形のバリエーションの豊富さや、ベースの部分にレザーが使われており、横面から見たデザインもきれいなところを気に入っていただきました。

ポリフォームでの最終候補は、ダイニングテーブルが木板ヘンリー、ダイニングチェアはグレース、ソファはブレラと決まりました。

そして移動したのが南青山のモルテーニです。先回訪問時とは場所が移っていましたが、地階のシルバーウェーブのダイヤモンドテーブルを見て頂きました。奥さまはさすがに柄が強すぎかしらと不安そうにしていらっしゃいましたが、ご主人さまも一目見て「これで決めよう!」と仰いました。

ダイニングチェアも僕らが一番良く使っているアウトラインのご説明をしたところ、これもOKとのことになりました。

そちらこちらはモルテーニ側のソファ候補として考えていたオクターブです。

お二人に実際に座って頂いたところ、とてもシックリくるとのことでした。

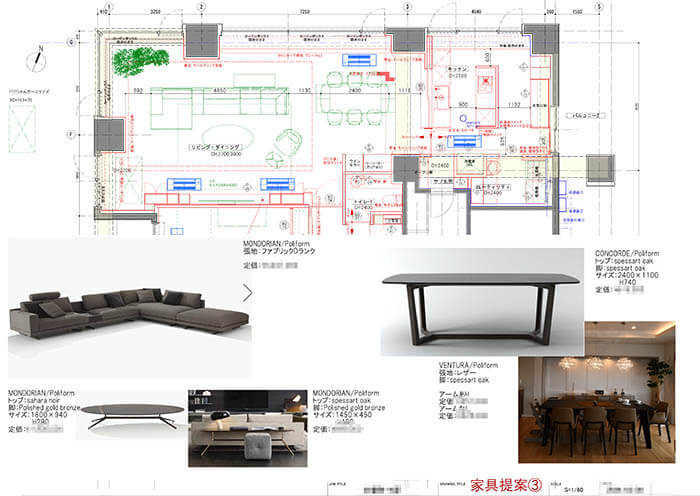

こちらが当初ご提案していた、ポリフォームのコンコルドテーブルと、モンドリアンソファのレイアウトで、

今回のために用意したモルテーニのダイヤモンドテーブルと、ポリフォームのブレラソファをミックスしたレイアウト案、

そしてポリフォームのヘンリーテーブルと、サイズ的にはダイニングテーブルが入らかった場合のことを考えて用意しておいたモルテーニのフィリグリーテーブル(エクステンションタイプ)を組み合わせたレイアウト案です。

まだ、モルテーニ側からのダイニングテーブルの特注の答えが出ていないこと、これから両社の見積もりを取ることになり、それが揃ってからの最終決定となりそうですが、ダイニングテーブルとチェア、そしてソファはモルテーニで決まりそうな気配となってきました…。

ただ、すでに発注済みの大型ウォークインクローゼットはポリフォームで決まっておりますので、今回のモルテーニVSポリフォームの戦いは、3:1になりそうです。

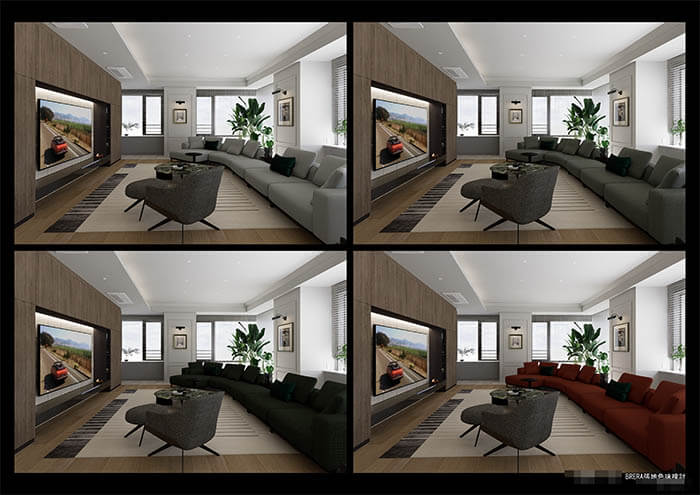

こちらはオマケですが、リビングのソファをポリフォームのブレラとした場合のソファの張地の色のバリエーション比較を前田君がCGで作ってくれて置いたものです。まだしばらく家具選びのことではTさまご夫妻に色々とご相談させて貰うことになります。

2024.04.29

工事着工前の家具発注と図面について

[ザ・ライブラリー]

ザ・ライブラリーの告知ブログです。

千代田区O邸では概ねインテリアのコーディネートも完了し、いよいよ実施設計に入っていきます。以前のブログ(千代田区O邸のインテリア検討)で選定した置き家具で実際に採用いただいた素材をCGにて表現していきます。

アルフレックスの家具は、国内(北海道旭川)で生産しており、高い品質で発注してから1カ月半で納品可能です。しかし、モルテーニやポリフォルムはイタリア本国での生産になり、発注後7~8カ月の期間を要してしまうため、マンションの改修工事に取り掛かる前に発注を掛けないと引き渡し時に家具をそろえることが出来ません。工期が短い場合は、いずれにしても1か月後の納品にはなってしまいます。

当初は全てアルフレックスで引き渡し時に全て整った状態でお引き渡しをする予定でしたが、日本では取り扱いの無いファブリックやレザーの質感に共感いただき、納品は引き渡し後となってしまいますがダイニングチェアはグレイスアームチェア(ポリフォーム)、アームチェア+オットマンはケンジントン(モルテーニ)を採用いただくことになりました。

実際のサンプルの生地を手元でお見せしながら、CGにて出来る限り質感を近づけてイメージにてご確認いただきました。

日中のダイニングセットのイメージでは自然採光での色味の確認を。

夜のシーンでの照明計画を反映した色味の確認していただきました。ダウンライトや間接照明は色温度3000ケルビン、ペンダント照明は2700ケルビンでシュミレーションを行っています。昼と夜では、同じ素材でも色味や素材の光沢なども違って見えてきますね…。

日中のリビングセットで自然採光での色味の確認をして頂き、

夜のシーンでの照明計画を反映した色味の確認までして最終的なご判断をお願いしました。

「※あくまでCGですので本物とは異なります」とマンション販売のカタログには小さい字で書かれていますが、ザ・ライブラリーでは本物の生地サンプルをお見せしながら、出来る限り忠実に再現するようにしています。

お施主様の承諾が得られたところで、着工前にすべての置き家具の発注をさせていただきました。

インテリアや家具のイメージもお施主様と共有できたところで契約を行い、着工前に一気に実施設計やマンションの工事届の準備をしていきます。

以下、ザ・ライブラリーで用意している図面のことについても説明しておりますが、詳細はこちらのブログをご覧ください。