Author Archives: Kenji Kagami

2026.01.29

カガミ建築計画の新事務所移転計画-8_ビフォーアフターで見るリフォームの全貌

[カガミ建築計画事務所移転計画]

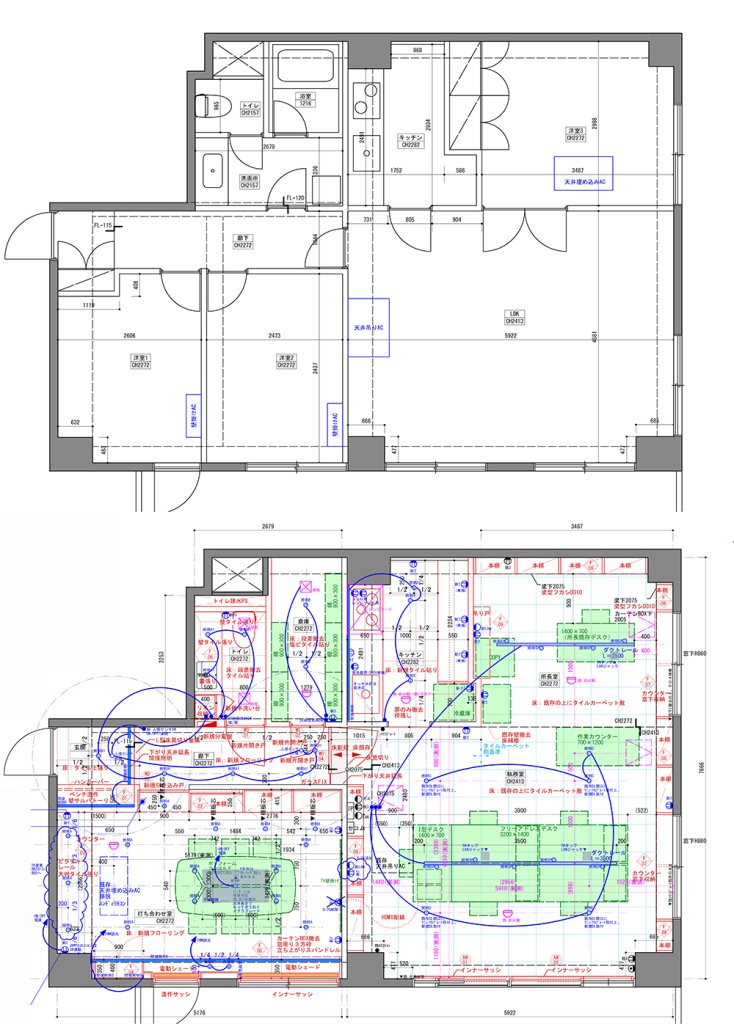

南青山の新事務所のリフォーム工事がようやく終わりました。まだ家具が入っていない段階(家具や備品が入っている写真もありますが)ですが、工事前と後を比較したビフォーアフターの写真を作りました。

当初は廊下から右側に4畳ほどの小さな部屋が並んでいましたが、その間仕切りを撤去して8畳ほどの打ち合わせ室を作りました。南西に面した窓は陽がサンサンとさして気持ちが良いのですが、何分築47年の古いマンションで断熱性の乏しい窓サッシだったので、インナーサッシを取り付けて、壁がフケてきた分を利用して一部飾り棚付き木製三方フレームを作り、壁厚の中でブラインドをおさめたり、エアコンの冷媒管を隠したり、上部に間接照明を入れたりと工夫をしてみました。

こちらは奥の部屋から見返した様子です。床はカーペット張りだったものをノルド(ADワールド)の幅広フローリングに変更し、壁や天井の仕上げ材を塗装仕上げに変更して、調光調色のダウンライトに変えています。打ち合わせ室の右奥にはカウンター収納を作っています。

打合せ室から廊下からの入り口を見返したアングルの比較写真です。玄関を広くしているので、その分壁が迫っていますが、そのラインに合わせて本棚と入り口回りに木製フレームを回しています。

左側のカウンター甲板は以前、港区R邸の床で使ったブレッチャオニチャータです。ちょうど余っていたそうです。その正面壁は大判セラミックタイル・フィアンドレのスタトゥアーリオ柄です。

ちょっと判り難いですが、廊下の壁に分電盤が見えますでしょうか?以前は廊下側に出っ張っていたものを、背面壁を工夫して壁に埋め込まれたような形で分電盤を作り直しています。

こちらは玄関入って正面に見える廊下のビフォーアフターです。玄関のタタキ部分を広げて、収納をつぶして、2段ベンチ(下段にはスリッパを差し込みます)にしています。壁には大好きな加工石材のサルバトーリのトラッティを貼って、上部に間接照明を仕込んでいます。天井近くのステンレスバーはコートを掛けるハンガーバーとなっています。

廊下から玄関側を見返したアングルの写真です。玄関タタキ部分が広くなって、明るくなったのが一番の違いですね。また、廊下から左側個室への扉が以前は普通の塗装仕上げの開き扉だったのが人工レザー張りの引き込み戸になったことも大きな変化です。廊下壁の分電盤の壁からの出っ張りが解消されていることも良く分かりますね。

水回りも大きく作り替えています。排水の経路のことで以前は水回りエリアが廊下から15センチほど上がっていましたが、手洗いと便器の排水方法を考えて、フラットにすることができました。手前に洗面、奥にコンパクトなトイレスペースという旁を、大きなワンルームの手洗い付きのトイレに変えています。壁を大理石調タイルとカラーガラス、造作家具はウォールナットとグレーの大理石、自動水栓と変えたことで一番変わったのがこのトイレかもしれません!

こちらは事務所スペースのビフォーアフターです。こちらは正直ほとんど費用を掛けておりません。一部壁を撤去した箇所は石膏ボードからやり直していますが、ビニールクロスは既存再利用、床は既存のビニールフローリングの上からタイルカーペットを敷き込んだだけ、エアコンやダウンライトの位置も変えず、スイッチやインターフォンも以前のままです。窓際だけインナーサッシを付けて、壁面には安価な半期製品の本棚を据えています。

半造作の本棚が入ったことで外壁側の壁際がスッキリとして見えるようになりました。キッチンへの一口はアーチ扉を撤去しただけとなっています。

キッチンは基本のレイアウトを踏襲していますが、全てが新品になったので、明るく開放的になりました。吊戸棚とレンジフードにライン状の間接照明を埋め込んでいるので壁面が明るくなりましたね。また、梁型のせいでレンジフードが低かったのもリネアタラーラと一緒に考えた工夫でレンジフードを上げることができたので、身長186センチの僕、各務でも料理がしやすい寸法になりました。

アフターの図面には色々な情報が混ざっており読みにくいのですが、凡その平面図のビフォーアフターが分かるのではないでしょうか?3LDKの住宅プランがきれいな設計事務所に生まれ変わりました!

2026.01.20

無垢フローリング再活用リフォーム _オスモ塗料&ボナ研磨システムを使っての再塗装

[大田区S邸]

無垢フローリングの再活用リフォーム _オスモ塗料とボナのメンテシステムを使っての色合わせ

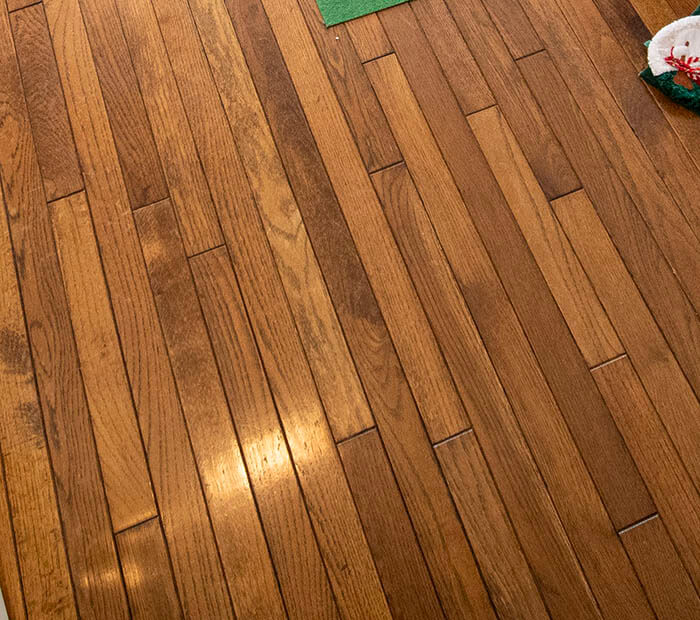

ヴィンテージマンションリフォームの大田区S邸は既存のリビングダイニングのフローリングが無垢オーク材のとても良い材料を使っていることが判ったので、既存を活かして、表面のワックスを剥離したうえで、再塗装することとなりました。

こちらが既存の床フローリングの状況です。住み始めてから20年近く、これまで何度もお客さまご自身でワックスがけしながら大切に使ってきたそうです。設計者として現地を拝見した瞬間から、この素材は「残して活かす価値がある」と直感していました。ただし、ワックスが所々で剥がれてムラが出ている状態でもあり、全面的に手を入れることになりました。

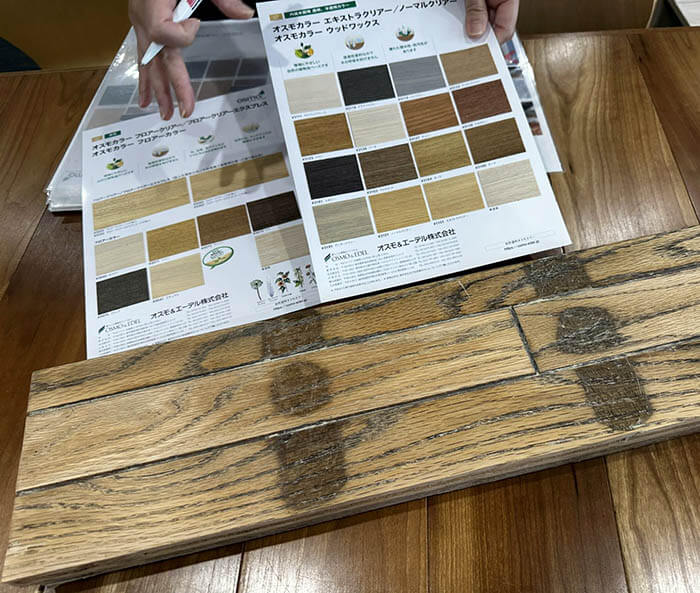

当初は目立たない箇所で現地サンプルとして試す計画でしたが、スケジュールの都合や、濃い色を付けてしまうと薄く戻すのが困難であることから、キッチンとダイニングの混じりき部分で不要となったフローリング箇所を剥がしてもらい、これをサンプルとして色合わせを行うことにしました。

現場では、幅3本分が繋がった状態で約80cmほどのサンプル材を用意し、手前は既存(ハゲハゲのワックス付き)、奥はワックスをサンダーで剥離した状態にして貰っています。

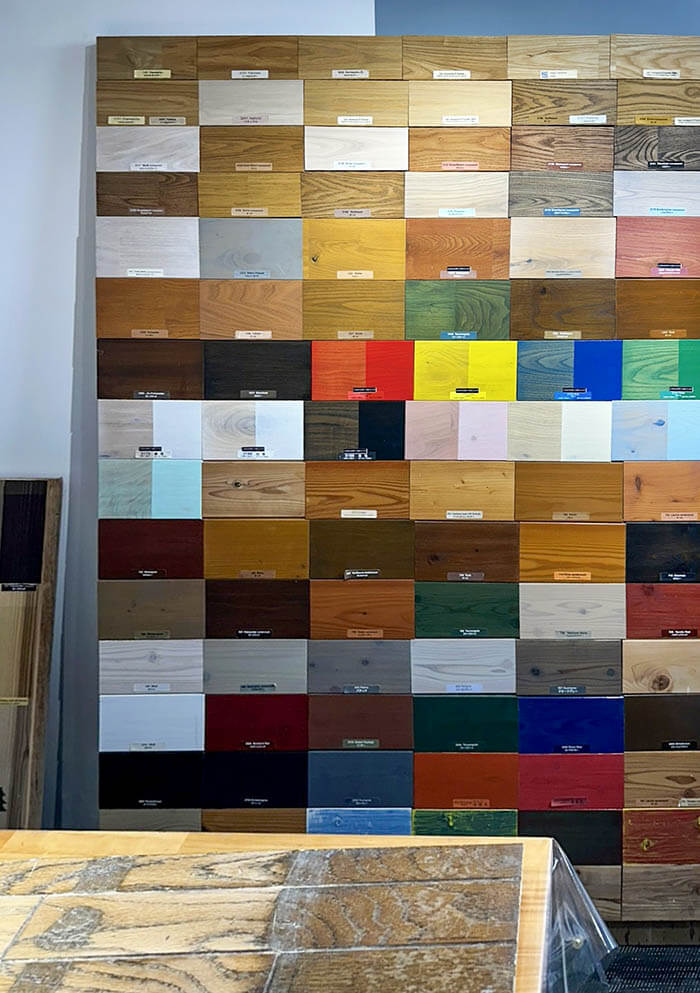

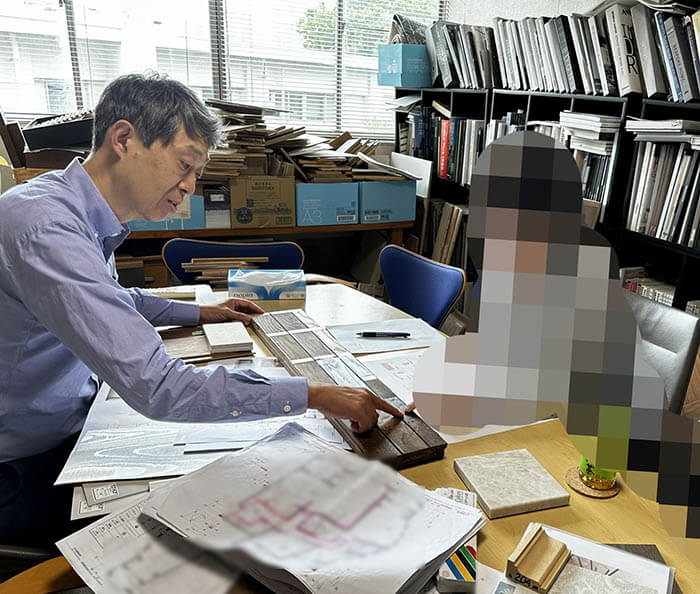

そしてそのサンプルを持って相談に来たのが、こちら新宿にあるオスモのショールームです。

オスモはドイツの自然系木材塗料ブランドで、植物油と天然ワックスを主体にした浸透型塗料で、木材内部に浸透して保護する塗料を販売しています。塗膜を作らず木材が呼吸でき(通気性)、木材の質感を活かした仕上げが特徴です。似たような塗料としては、リボスやアウロがありますが、今回は天然成分の配合度合い、耐久性とカラーバリエーションと価格のバランス、またサンプルを持参しての色実験ができることを考えてオスモを採用することとなりました。

きれいなショールームの奥に、このような実験室(?)があります。

壁に立てかけられた塗装カラーサンプルがありますが、派手な色味はあり得ないですし、木目をつぶしてしまうタイプのものも適していませんね。

ショールームの担当の方が見せてくださった、こちらのふたつのサンプルブックの中から候補を選ぶのがよさそうでした。その中でも、フローリングサンプルを見て貰っても分かる通り、既存のワックスや塗装された層を削っても、どうしても木管の奥やサネ(フローリング同士の連結する箇所)にしみ込んだ色は削れないので、既存の色と同等或いは濃い色味にしないとうまくいかないので、選べる色も限られてきます。ただ、同じ塗料であれば、半分半分の簡単な割合であればミックスすることも可能とのことでした。

すぐに塗装してくれるのか思っていたところ、フローリングの表面を確かめてくれた担当者が、これではまだ削り足りないので、もう少し削る必要があるとのことで、すぐにサンディングから取り掛かってくれました。現場でも、いい加減に削っただけだと色の載りが悪くなってしまうので、「サンドペーパー(紙やすり)は荒い順から80→120→180へと細かくしていき、塗膜を完全に剥離すること」との指示をしてくれました。

壁や天井の塗装仕上げでもそうですが、塗装用の下地つくりが大事なのですね!

ここからようやく塗装のプロセスが始まります。塗料が入っている缶を開けたら、まずそこまでよくかき混ぜます。そのうえで、缶から直接ではなく、小さな紙コップに塗料を出して、何度も刷毛を浸してはしごきを繰り返してから塗布するのです。

なるべく塗料を最小限にして、拭き取らないでよい程度に薄く塗布するのです(拭き取りはしません)。一度塗布してからよく乾燥させてから二度塗りをするのですが、今回は時間がないので、まずは一度塗りを実施してもらいました。

この実験室にはこのようなコーナーがあり、サンドペーパーや刷毛を洗うための液体などが常備されています。通常は塗装サンプルを作ると、かなりきつい揮発性物質に臭いが部屋中に充満するのですが、さすが天然系塗料(溶剤として精製されたミネラルオイルが使われているので「100%天然」とは言えないそうです)、塗装中にも臭いは全く気になりませんでした。

塗料を変えるたびに刷毛も変えて、塗布したサンプルの箇所に、何を塗ったかをメモをしてくれています。先ほど書いた通り、一度塗だと塗装の深みが出ないので、この日の作業としては一度塗りをしてもらいましたが、完全に乾燥させてから、二度塗りまで仕上げたものを郵送してもらうことになりました。

当初は考えていませんでしたが、既存のフローリングの塗装を剥離せずに上から塗るサンプルも最後には作って貰いました。この日は天然系塗料の特徴や、その塗布の仕方を丁寧に教えて貰い、とても勉強になりました!

そして数日後にきれいに仕上がった状態で届いたのがこちらのサンプルです。手前側の中央が既存状態ですので、どのサンプルもかなりきれいになっているのが分かりますね。

まだ白金台だった頃の事務所にSさまの奥さまに来ていただき、サンプルを見ながらどの塗装で仕上げるかを決定させていただきました。最終的に決まった仕様はオスモ・フロアカラーのテラ色(2回塗り)となりました。

塗布作業の注意点としては、

- 現場コテ刷毛で塗装(専用コテバケ、購入可能)

- 拭き取りはしないこと

- 刷毛跡が出ないくらいが適量

- 乾燥時間は12時間

- 二度塗りで完結

- テラは三分艶ありの仕上がり

オスモに慣れていない塗装屋さんだと、色ムラや液垂れが出たりするようなので、一度オスモに問い合わせて貰い、作業手順の確認をきちんとしてから作業に入ってもらうことを勧めて貰いました。

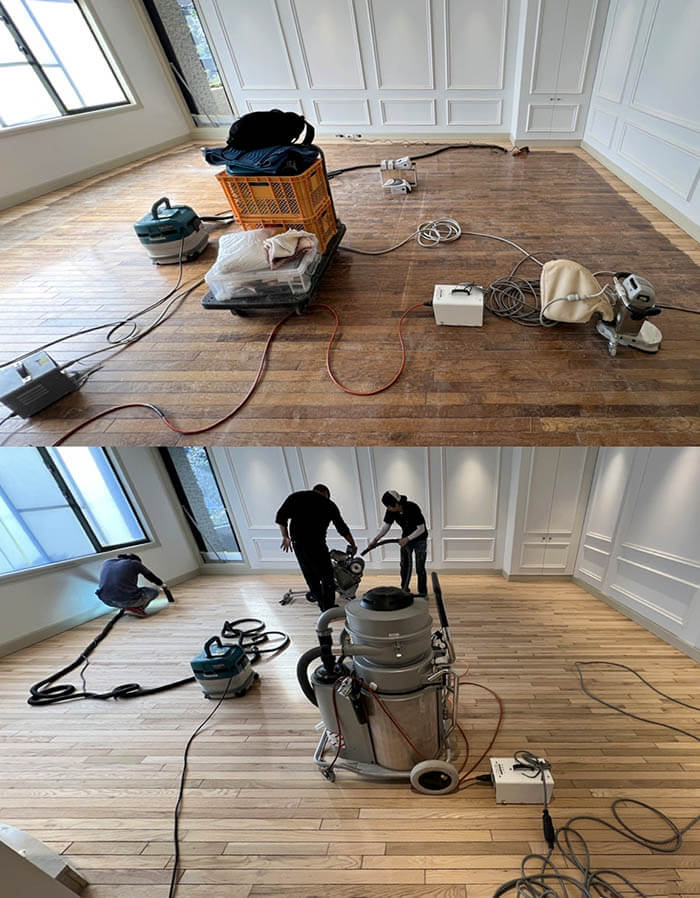

こちらが既存フローリングの研磨に入った様子です。手前の大きな機械が研磨機ですが、最初は壁際で研磨機が動かせない箇所を手持ちのサンダーで削るところからスタートです。

こちらが細かく壁際まで削れる手持ちサンダーです。機械の後ろの膨らんだ布袋部分で集塵されています。

同時並行でダイニング側は壁端部からではなく、大型サンダーで削り始めています。

こちらが大型サンダーの雄姿です(笑)!立った姿勢のまま作業ができるのと、削れる面積が大きいので、当然ながらよりスピーディーに作業を進めることができます。

そしてこちらが大型機器用の集塵機です。

大型機だけで削ると、このように壁際やタイル際は少し削れない部分が残ってしまいます。先ほど先行してリビングで使っていた小型の手持ちサンダーをこちらに入れて壁際を削ってゆく、大型機はリビング側に移して大面積を削るというプロセスで進めていきます。

こちらがリビングのサンダーのビフォーアフターです!朝からスタートして夕方までの作業で、ここまできれいに削りあがりました。

約55平米のリビングとダイニングの床材の表面を削ってでたおが屑の量はこれだけになるのです!

そして、そこからが着色です。二度塗りで、最初の塗装後12時間かけて乾燥させる必要があるので、夕方になってしまいましたが、頑張って一度目の塗装を進めてくれています。窓際のプラスチック容器が塗料のボトルとなります。

左側の職人さんのTシャツに、Bonaというロゴがありますね。機械も良く見ると同じロゴが入っているのですが、このボナというブランドが、スウェーデンのフローリングメンテナンスブランドで、環境に優しい高品質な床材メンテナンス製品(クリーナー、モップ、ポリッシュなど)やシステムを提供しているのです。塗料のオスモと同様、有害物質を含まない製品開発や、研磨時の粉塵を抑えるダストフリー方式の研磨などで知られているブランドなのです。

翌日の午前中に乾燥したことを確かめて、奥のリビングから二度塗りが始まった様子です。

そして最終的に仕上がった様子がこちらです。

陽が当たった個所をアップで撮影するとこのような風合いです。しっとりとして、深みがあるとても良い風合いに仕上がりました!

2026.01.08

仕上げのその先へ_アートが馴染む住まいの成長

[文京区S邸]

先回アート据え付けのお手伝いをさせて頂いた文京区S邸ですが、外国で購入したクローゼット用の姿見が届いたとのこと、併せて追加のアートも据え付けて欲しいとのご依頼もあり、一年点検を兼ねて伺って参りました。施工をお願いした工務店・青の織田さんと石坂さん、大工の矢野さん、弊社担当スタッフの竹田さんと一緒です。

小さなお子さまがいらっしゃるので、中々きれいにならないと奥さまが仰っていましたが、空間のボリュームが大きく、お子さまのおもちゃは纏まった個所に置かれているので、お部屋全体はとても整っている印象があります。

さて、こちらが本題の姿見の背面です。お客さまもサイズだけを確認して、ネットで購入したとのこと実物を見るのは今日は初めてだとのことでした。背面フレームにか弱いフックが取り付いていましたが、これでは姿見の重量に耐えられそうにないので、この部分からやり直すことになりました。

姿見としては高さがあまりない鏡でしたので、どのくらいの高さに設置すればよいかを実地で見て頂きました。こちらが想定していたより、かなりクラシカルなデザインのアンティーク品でしたが、とても良い雰囲気になりそうです。

最終的に取り付けられた様子を、女性陣2人で確認してくれている様子です。

サブエントランス横のマッドルーム壁にはもっとクラシカルな絵が届いていました。こちらも高さを見て頂いた上で…、

織田さんと石坂さんのコンビで取りつけて貰いました。

キッチンの壁にも旅行で出掛けた欧州で気に入ったフレームアートを掛けることになりました。

中々良い雰囲気です。コーティング無しの無垢大理石のキッチンカウンター材について聞いたところ、当初は恐々使っていたけれど、実際に大きな汚れやシミが付くことはほとんどなく、自然体で使えるようになってきたとのコメントを頂きました。

ダイニングには、やはりアメリカに旅行に行ったときに気に入ったキャビネットを直輸入で入れたとのこと、とても素敵でした。使い勝手としてもアンティークのお皿やボウルを中にしまっているので、全く問題ないとのことでした。上に飾っている船の模型はご主人さまの趣味とのことで、「ちょっとこれだけ合わないのよね…(笑)」と仰っていました。

ダイニング越しにリビングまで見渡した様子です。

こちらはウォークインクローゼットの奥の主寝室です。ベッドにはお好みのリネン類が入り、本好きのご主人の本棚も充実して、とても好きな空間になってきたと喜んでいらっしゃいました。

こちらは主寝室奥のご夫妻用の洗面所です。ドライフラワーを飾ってあって、おしゃれなホテルのような風合いになっていました。

実はこの日は、Sさまにお願いして、弊社に新規でご相談くださっている世田谷区A邸の奥さまをお連れしました。キッチン機器で同じガゲナウを使いたいことや、建具はフラッシュの軽いものではなく重量感のあるものを使いたい等、共通することが色々とあると感じたので、内覧をお願いしたところ、Sさまが快く受け入れてくださいました。

僕の目の前で、「敢えて言うなら、カガミ建築計画にお願いしたことの不満はどういったことですか?」というかなり踏み込んだ質問をしていましたが、Sさまが「正直、大満足で、何も不満はありません…、でもあえて言えば時間が掛かったことかなぁ。でも時間が掛かったことで、本当に自分たちらしい家になったから、やはり不満はありません。」と言いってくださって、ホッといたしました…。