Author Archives: Kenji Kagami

2025.03.26

文京区S邸リノベーション_ビフォーアフター-1

[文京区S邸]

無事お引き渡しを終えた大型マンションリノベーションの文京区S邸の工事前と後の写真を比較したビフォーアフターをご紹介いたします。

同じアングルからの写真なのですが、奥の壁のプロポーションが似ているのであまり広がったように見えませんが、左側窓の奥の柱型からその奥にまでキッチンが広がっているのが判るでしょうか?右側の玄関ホールの壁も追いやっているので、玄関入ってからの奥行きがかなり大きくなりました。

平面図のビフォーアフターの方が判りやすいかもしれませんね。左がビフォーで右が工事後のアフターとなります。赤で示されたキッチンの位置が大きく変わり、アフターのキッチンはかつての主寝室に付属した浴室や洗面トイレ部分まで食い込んでいます。キッチンサイズもかなり大きくなり、横にはウォークインのパントリーも設けています(右図のピンク部分)。こちらのお宅、玄関が二つあり、直接リビングダイニングにアプローチするこちらの玄関以外に家族用の玄関があるので、大きかった玄関ホールをコンパクトに縮小しています。りびんぐとダイニングの位置も入違っていますね。

玄関扉を開けた際に見える景色です。床は冷たい無機的な色味のタイルから、優しいフローリングに変えており、折り上げ天井の装飾もシンプルにしています。

かつてキッチンがあった部分を壁掛けテレビが入った飾り棚コーナーとしています。左奥に見えている玄関ホールの壁の奥行きが浅くなり、かつコーナーを斜めにカットしたことで空間の広がりが生まれています。因みに、お客さまもこのキッチンは新しく作られたものだったので、壊すのは勿体ないと仰ってくださっていましたが、いかんせんサイズがご希望よりかなり小さく、かつパントリーもなく、なにより家の中での場所が悪く(L字型の先端でお子さまのエリアに対して全く見通しが効かない位置で下)、泣く泣く作り直すことになりました。

新しいキッチンの部分もこのような斜めからみたアングルの比較だと分かりやすいですね。それにしても大きなキッチンですね。アイランドカウンターのサイズが長手で4150ミリ、短手で1300ミリで、天板は50ミリの無垢大理石です。サイズが大きいので、厚みの迫力が伝わってきませんね…。

このビフォーアフターはちょっと判りずらいですが、正面左側の窓が同じ窓で、かつては浴室の窓だったものが、リノベーション後はキッチンのシンク前の窓になっています。

こちらは逆方向に見返したアングルのビフォーアフターです。かつての洗面所がキッチンに代わっているのがちょっと不思議ですね。下のアフターの写真の正面、ガラス扉の奥にパントリーがあるのでっすが…、

かつては洗濯機が置かれていたユーティリティーだったものを入り口の位置から変えてパントリーにしています。

空間の配分を使い勝手に合わせてリノベーションで変えてゆくことで、かなり空間が大きく変わることが判って頂けましたでしょうか?

プライベートエリアのビフォーアフターはこちらをご覧ください。

2025.03.25

ミノッティクチーネの総大理石製キッチン研究

[ザ・ライブラリー]

ザ・ライブラリーの告知ブログです。

大理石製のキッチンを突き詰めようとしている横浜H邸では、先々回のキッチンショールーム巡りでミノッティクチーネで進めることが決まりました(ちなみに、イタリア家具のミノッティとミノッティクチーネはお互い何の関係もないブランドです)。

ただ、ザ・ライブラリーでは(カガミ建築計画でも)いまだ大理石製のキッチンを作ったことが無かったので、何ができて何ができないかをもう少しミノッティクチーネから教えてもらう必要があったので、各務、田口、岸本、竹田のスタッフ4人で改めてミノッティクチーネのショールームを訪問させて貰いました。

実は総大理石製に見えるこちらのアイランドカウンターキッチンも、内側の扉は木製で作られています。長方形のアイランドカウンターの4面の仕上げ材を大理石にしようとすると、食洗器の扉をどう対処するか、引き出しだとコーナーをトメ加工にした仕上げが可能だが、開き扉だとディテールが変わってきてしまうことが判ってきました。

つまりこの写真のような納まりを全てのコーナーで実現するのはかなり難しいということなのです。H様からは、全てを大理石張りにするのではなく、部分的に黒っぽい木の扉を入れるようなアイデアCGも送ってもらっていたので、一応ミノッティクチーネの木製扉のコレクションも拝見させてもらいました。

ダークな木目だけでなく、グレー色の扉も作ったことがあるとのこと、色々なバリエーションを見せて貰いました。

次回のH様とのお打合せで、まずはリビングダイニングキッチンのCGを作るところまで作業を進めるとお約束をしているので、アイランドカウンターのサイズ、冷蔵庫やビルトインオーブン等の位置、仕上げ材でどこを大理石張りにして、どこを木板張りにするかを検討している様子です。まだ検討段階ですが、3つのデザイン方針が決まってきました。

_1105-1.jpg)

最初の案はアイラインドカウンターを大きくして、そこにシンクとコンロを持ってきて、背面にオーブン、ビルトインコーヒーメーカー、冷蔵庫を並べて、全てを大理石張りで仕上げる案です。以下、他のデザイン案等については、こちらのブログをご覧ください。

2025.03.19

メゾネット住戸の階段段板交換工事@中央区S邸

[ザ・ライブラリー]

ザ・ライブラリーの告知ブログです。

半年前にリノベーション工事後の一年点検を行った中央区S邸のお客さまからのリクエストで、階段の踏み板(段板)の交換工事が始まりました。

このような鉄骨造のスケルトン階段に木製の踏み板が取り付けられている階段のうち、踏板を交換する工事となります。

踏み板は6か所のビスと接着剤で固定されていましたが、構造を傷めることなく順調に外して行くことができました。

ただ、住戸内に階段が一つしかなく(エレベーターもありません)、下階のリビングダイニングキッチンと、上階の寝室、トイレ、浴室との行き来ができなくなってしまうので、お客さまのSさまご一家にはマンション内のゲストルームに3泊して頂いての工事となりました。工事自体はそれほどの規模ではないのですが、貴重なアートや家具、照明器具も多いので、工事の時に発生するホコリを被らないように、かなりの範囲を養生しての工事となりました。

新しくする踏み板の材料と色は、このようなサンプルを作って、郵送してご確認頂くことで、お打合せなしで進めさせていただきました。

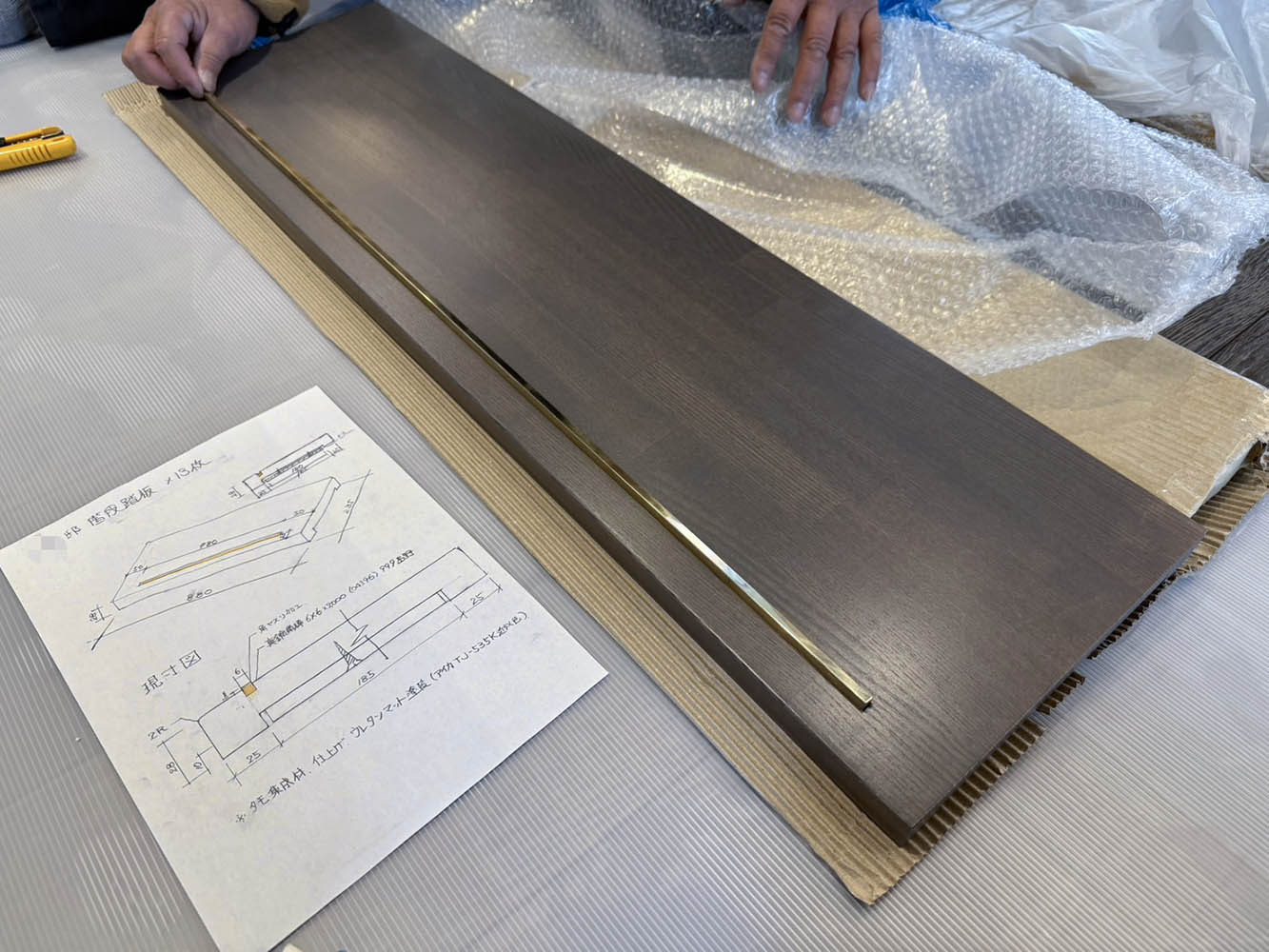

最終的に選んで頂いた色味に沿って作った作った新しい踏み板がこちらです。

以前の踏み板と比べてみました。以前は踏み板に溝を2本掘った形の滑り止めでしたが、今回はお客さまとのご相談で真鍮の角棒を彫り込んだ個所に埋め込んだ仕様に変更しています。全ての踏み板が掛け変わった後の写真は、こちらのブログをご覧ください。