Author Archives: Kenji Kagami

2025.04.04

主寝室リフォーム着工@千代田区O邸

[ザ・ライブラリー]

リノベーションブランドのザ・ライブラリーの告知ブログです。

千代田区O邸の主寝室リフォーム工事が始まりました。住みながらの工事は大変なので、ご家族で旅行に出かけている間に、玄関から廊下とこの主寝室にのみ入らせて頂くお約束で工事に取り掛かりました。

まずは今回触らない床フローリングと窓、そして天井カセット式エアコンをしっかり養生してから部分解体に入りました。

仕事机の正面壁は、電気配線の引き直しと、壁掛け型のダブルモニターアームを取り付けるので、壁下地LGSの間にベニヤ板を大工さんが仕込んでくれています。

造作家具を仕込む壁はクロスだけでなく仕上げ材のプラスターボードまで剥がし、窓回りの枠材は残しています。梁型部分も家具に合わせて拡幅したり、間接照明を仕込む予定なのでボードを剥がしています。

今回は短い期間での工事なので、解体も大工さんにお願いして、解体が終わったらすぐに下地を仕込み、電気配線も通したうえで、すぐに石膏ボードを張り直しています。天井のダウンライトも交換し、増設もするので、天井に穴が開いていますね。

仕事テーブルを向ける壁は、ザ・ライブラリーお得意のクロスパネル張りにするので、6ミリ厚のベニヤ板を目透かしで貼ってもらいました。工場で事前に塗装しておいた同色の巾木も設置されていますね。

ピッタリサイズで作られた造作家具も入ってきました。フレームもカウンターもほとんどフィラーを付けないデザインとしたので、現場ノックダウン方式で造作家具屋のアルノさんが頑張って組み立ててくれました。オープン棚の奥にはクオーツストーンが張られていますね。

.jpg)

こちらが、造作家具をお願いしたアルノさんとやり取りをして決まった造作家具図(まだ修正前のやり取り途中)です。収納量については当初よりお客さまのご要望がしっかりしていたので、それに合わせた寸法取りとなっています。

以下、続きはザ・ライブラリーのブログをご覧ください。

2025.04.02

文京区S邸リノベーション_ビフォーアフター-2

[文京区S邸]

大型マンションリノベーションの文京区S邸の工事前と後の写真を比較したビフォーアフター写真集の第二弾です。今回はプライベートエリアを中心にご紹介いたします。

プライベートエリアは細長い空間なので、どうしても長い廊下ができてしまうのですが、左側のビフォーでは、ただの暗い廊下で何の空間的アクセントもありませんでした。右側がリノベーション後ですが、サブ玄関周辺を洋風な土間と考えて、お子さま達のコートや靴、さらにはカバンなどの収納も提案するとともに、左側の壁にはピクチャーライトを設けてお手持ちのアートを飾ってのギャラリー廊下のように設えています。

このビフォーアフターの図面で、赤い部分が廊下から土間になった部分です。子ども部屋の位置はほぼ同じですが、家族用洗面(薄緑)と浴室(青紫)の位置が入れ替わったり、紫色のランドリールームの位置が変わったりと付随する空間のレイアウトはかなり変わっています。

同じ廊下→土間空間を逆方向から見ると、より何が変わったかが良く分かるのではないでしょうか?

手前のベンチはお子さまが靴を脱ぐスペースで、その上のフックにジャンパーやコートを吊るすイメージです。ほかにもコート掛けや靴収納などを設けています。

以前は奥行きのあるコート掛けサイズの収納が沢山ありましたが、リノベーション後はお子さま達の本やゲーム類を収納できる棚にしています。奥に見えるファミルームをさらに突き抜けて、キッチン手前の壁まで視線が通るようになりました。

ファミリールームから廊下を見返したアングルのビフォーアフターです。空間構成はそれほど変わっていませんが、以前はグレー調のクロスにタイルの冷たい空間でしたが、リノベーション後は温かみのある塗装とフローリングの空間に代わっています。

以前はファミリールームの中央を廊下が通っているようなレイアウトでしたが、パブリック空間からプライベートエリアへの入り口の位置を変えたことで、家具のレイアウトや使い勝手も良くなっているハズです。アフターの写真では廊下の突き当り左側にキッチンが見えますが、キッチンから廊下に顔を出せば、突き当りの子ども部屋まで視線が通るようになっているのです。

ファミリールームの横に独特の雰囲気の来客用トイレを作りましたが、以前はランドリールームだった個所です。だだっ広いかつてのランドリールームをパントリーとシックなトイレに変えたのです。

お子さまの個室はそれぞれ少し縮小していますが、その代わりに納戸やこの素敵なランドリールームを設けました。先ほどの来客用トイレとこのランドリールームは間取り上自然光が入らない空間となってしまいましたが、その分照明で明るくするだけでなく、ユニークな壁紙を使ってオリジナルな空間を作ることができました。

洗面所と浴室のレイアウトを逆転させた家族用の水回りです。ビフォーアフターが変わり過ぎていて、何のための比較写真か分かりませんね…。浴室はオーダーユニットバスで作りましたが、ブロンズ調のフレームやゼリージェタイル、更には置き型の浴槽とかなり凝った作りとなっています。

最後は一番奥の子ども部屋です。女の子のお部屋ですが、ご自身が選んだのがアフターの左側の壁の壁紙でブルーでした。クローゼット1本をつぶして作った読書用ニッチのクッションカバーもブルーで揃えています。

劇的に変わったリビングダイニングキッチンのビフォーアフターはこちらをご覧ください。

2025.03.28

ハイブランドのキッチンツアー-2@城南R邸

[城南R邸]

先回のハイブランドキッチンツアーで、ブルトハウプとモルテーニキッチンをご一緒に見学した城南R邸のRご夫妻と、今回はジーマティック、バルクッチーネ、ボッフィ、アルクリネアとアムスタイルのショールームを丸一日掛けて回りました。

朝一で伺ったのは南青山のジーマティックです。ご自宅用A住戸ではステンレスカウンターの機能的なキッチンをご希望のRさまでしたので、先日のブルトハウプとこちらのジーマティックが候補となるのではと思っての見学でした。

ドイツ御三家の一つらしく、耐久性とメンテナンス性と機能美を重視したキッチンを担当の倉本さんに説明してもらいました。

大きな扉の裏には、この写真のよう穴の開いたレールがついており、そこにキッチンペーパーホルダーやスパイスラックなどの収納パーツを組み込む「マルチマティック」というシステムはジーマ独特のシステムですが、奥さまは一目で気に入ってくださいました。

特に奥行き65センチ以上の深いトール収納(背の高い収納ボックス)では、日本製冷蔵庫のようなアイデア(つまり扉の方に棚を多く設けペットボトルや卵、バターといったものを収納できる)で扉裏を活用できるのです。実はそれはアイデアだけでなく、それだけの重量を扉やヒンジで支える技術があってからこそなのです。

僕が好きなボザールシリーズのキッチンも見て頂きましたが、装飾付きの面材をメインにしたキッチンにはそれほどご興味を持っていらっしゃらないとのことでした。

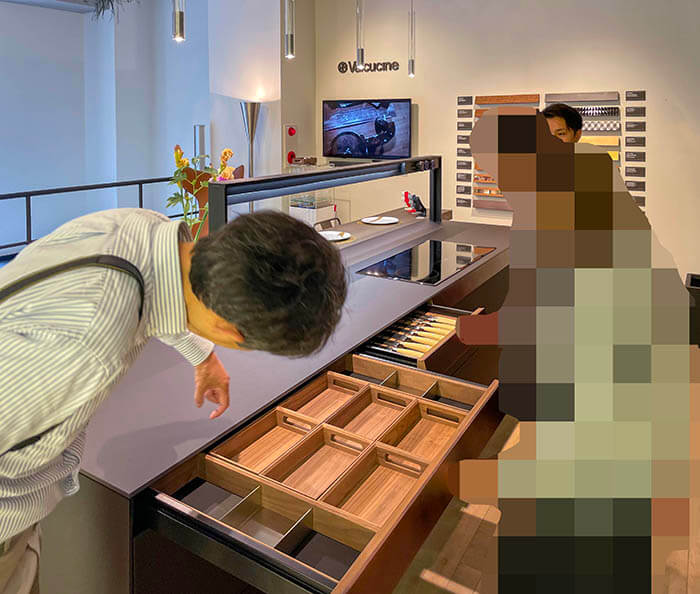

次に訪問したのはバルクチーネです。こちらは日本製システムキッチンのクリナップ社が代理店を務めているユニークなイタリア製キッチンブランドです。

何がユニークかというと、例えば僕、各務が動かしている背面収納の扉ですが、一般的な発想だと電気動力を使って扉を軽くするのでしょうが、こちらでは上部に重量と合わせたバランサーをつけることで、指一本で軽々と動くエコなシステムを開発するようなスタンスなのです。

扉の作りも独特で、アルミフレーム構造が基本となっており、そこに強化ガラス等のパネル材を張った作りとなっており、後々の仕様変更やリサイクルのことまで考えているです。

その様な扉の作り方になっているので、これだけの扉の仕上げ材を自由に使うことができるのです。

このキッチンは厚みのあるセラミック、奥に見えているテーブルるは厚みのある木製カウンターで作られているように見えますが…、

この厚みに見えている部分に極薄の引き出しが収まっているのです。重厚そうに見えるデザインの為に収納量を減らすのではなく、その部分にまで無駄なく収納を作るアイデアには僕らも感心してしまいました。

因みにこの薄手の扉の面材も着脱可能となっており、こういった大理石や金属、木彫などで装飾した面材を取り付けることで、機能一辺倒ではないカラフルな様相を持たせることもできるのです。

説明だけを聞いていると、理詰めで堅苦しいイメージが湧きそうですが、実際にショールームで実物を触りながら見ているとワクワクしてきます。

このキッチンについている右側に見えている張り出した木製カウンターも構造的によく考えられており、重量を支える柱を下に見せずに持たせる工夫をしており、正面左上の黒いガラスの収納も、上部にバランサーがついておりスムーズに動くといった、人間工学に基づいた設計はかなりの説得力がありました。

次に訪問したのはボッフィです。こちらはイタリアン高級キッチンの四天王の一つと言われているブランドです。因みに四天王は、この後見に行くアルクリネア、先回見ているモルテーニ(旧ダーダ)、このボッフィまでは確定で、後はポリフォーム(旧ヴェランナ)、ミノッティクチーネ(家具のミノッティとは関係ありません)か、先ほどのバルクチーネのどれが入るかと喧々諤々の様相(笑)なのです。

ボッフィのショールームは南青山のインテリアーズの中、各階に分散されて展示されています。先ほどは大理石のビアンコカラーラの白いキッチンでしたが、3階のこちらは御影石のコズミックブラックのダークなキッチン展示です。

同じ3階にはもう一つ、白いベースに木を使ったミックスキッチンも展示されています。

地下のこちらは打って変わってステンレスの天板に木目扉、背面収納はラッカー塗装です。

見ての通り、無機質でシャープなステンレスと温かみのある木を組み合わせたり、大理石ですべての調理器具を隠すなど、異素材を融通無碍に組み合わせた自由さが特徴なのです。ただ、自由過ぎて「ボッフィと言えばあのデザイン」というシグネチャーデザインが無いのが弱点で、Rさまもやはりどれも面白いし、なんでもできそうだけど、良く分からないという感想になってしまいました…。

そして次に伺ったのが原宿のアルクリネアですが、長くなったので次のブログで書かせて頂きます。