Author Archives: Kenji Kagami

2017.06.06

イタリア輸入タイル張り@白金台H邸

[白金台H邸]

イタリアの高級輸入タイル、マラッツィ社のタイルを白金台H邸では玄関やキッチン床、浴室壁などに使っています。

玄関ホールのタタキ部分はグリスフルーリー柄のタウペ色の600ミリ角を張って貰っています。タイル職人さんにタイルの精度を聞いてみたところ、日本のタイルより反りやムクリが大きいので、どこでラインを合せるかが難しいとのことでした。

タタキにタイルが貼られた玄関から、廊下越しにリビングダイニングを望むアングルの写真です。玄関から廊下にスボまる個所には、床から天井いっぱいの大型引き戸が入る予定です。

因みに、こちらはリビングダイニング側から反対に玄関ホールを見返した写真です。正面奥に見ている黒っぽい扉が玄関扉です。

ステンレスのサッシ枠とガラス扉&窓が取りついたハーフユニットバスです。この内部には、同じマラッツィ社のグリスフルーリー柄のベージュ色の300×600ミリ角の長方形のタイルが貼られる予定です。

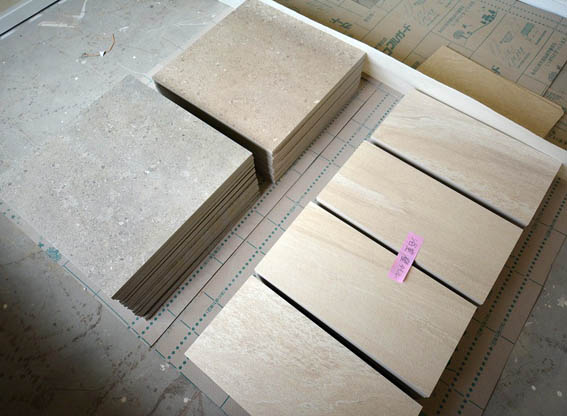

こちらが奥の寝室に置かれている、三種類のマラッツィ社のタイルです。昔の石を真似たタイルは、石の柄が重なってしまうことで偽物っぽい仕上がりになってしまうことが多くありましたが、イタリアで主流となっている高級石目調タイルは柄の種類が数十種あるとのことで、ほぼ重なりが無いことが特徴となっています。また、石の柄とタイルの凹凸が上手くマッチしており、端部を見ないとこれがタイルなのか、本石なのかが判らないくらいディテールがきれいなのも採用している理由です。

広いリビングで、黙々とタイルをカットしては張ってくれているタイル屋さんです。

リビング側からキッチンを見た様子ですが、こちらの床にもグリスフルーリー柄のベージュの600ミリ角が貼られる予定ですが、まだ施工はされていません。下が少し削られた変形な壁が立っていますが、このデザインの謎は、またいつかこのブログでご説明させて頂きます。

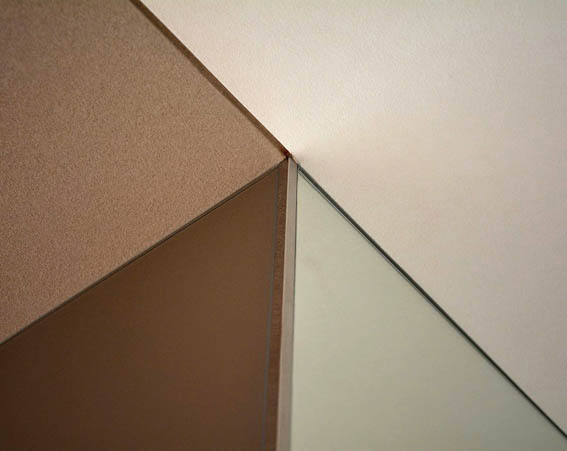

リビングダイニングとキッチンを仕切っているのは、真ん中の壁と右側の袖壁と左側の柱型となっています。中央の壁には正面にカラーガラスを張り端部は鏡面仕上げのステンレスで仕上げて貰う予定です。左右の柱と袖壁は横目地が入ったクロスパネル張りで納めて貰う予定です。これらの仕切りが単調なデザインで、空間的に邪魔に感じられないことを、今回のデザインの一つの主眼として考えています。

柱型のクロスパネル張りがきれいにできるように、大工さんも下地ベニヤの細かい納まりまでキチンと作り込んでくれています。

チークの羽目板張りになる個所のスイッチプレートの凹みもカッチリ仕上がっていました。

既製品の引き込み扉を使う箇所は、良く使わさせてら持っている神谷コーポレーションのクロス仕上げ用のフルハイトドアを使っております。枠がMDFでできており、クロスを張る石膏ボードとフラットになるように仕上がっています。

最後のこちらの写真は現場で塗装された幅木材です。基本的には白色がベースとなっていますが、ベージュ色のクロスを張ったパネル壁やカラーガラスを張る個所の幅木は日塗工の色番で事前に支持させてもらっています。

2017.06.02

弱電配線の打合せと縁なしダウンライトの設置方法

[世田谷区Y邸]

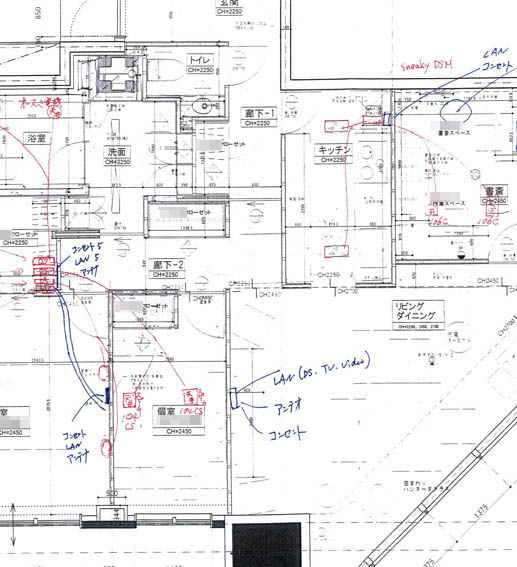

弱電(じゃくでん)とは建築・インテリア系の工事現場ではよく聞く言葉ですが、一般の方には馴染みがない単語だと思っております。照明器具やエアコン用の電源、部屋についている普通のコンセントなどの電気を強電(きょうでん)と呼ぶのに対して、コンピューターのインターネット配線や、電話やテレビ線、更には複雑なステレオシステムのための電気工事が弱電に当たります。

世田谷区Y邸では、元々お客さまが持っていらっしゃったハイスペックのオーディオ・ステレオシステムを更にバージョンアップさせて、全ての部屋で音楽を聞けるようになさりたいとのご要望があって、以前のシステム構築時からお客さまがお願いしてた銀座のサウンドクリエイトに協力して貰いながら、どこに何を持ってゆけばよいかを考えてきました。

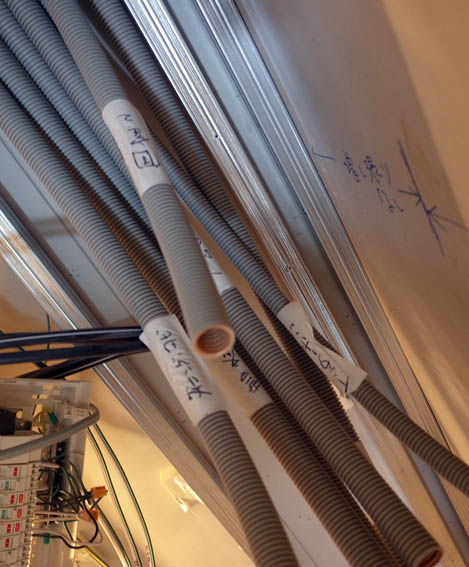

上のシステムスケッチの真ん中左側にシステムが集中しておりますが、それがこちらの主寝室横のウォークイン・クローゼットになります。写真中央ちょっと右側に天井から灰色の太い管が何本も降りてきていますが、これらがAV関係の弱電配線用の空配管(カラハイカン)となっています。この空配管は、一般的にCD管(シーディーカン)と呼ばれておりますが、厳密にはPF管(ピーエフカン)です。CD管はコンクリート埋設用で、PF管は露出配管用で対候性も高く、自己消火性を持っている管なので、僕らがお手伝いしているマンションリフォーム&リノベーションではPF管と呼ぶべきなのですが、CD管が現場での一般名称のようになってしまっているのです。

もう一か所、玄関横の靴収納部分にもPF管が集まっていますが、これは分電盤横の弱電盤への配管です。それぞれの管が天井裏や壁裏を伝わって配管されているので、それぞれの管にどこへ繋がっているかの名称がつけられていることで、後日AV用の配管をするときに困らないようになっているのです。

サウンドクリエイトの石井さんが配管に間違いがないかをチェックしに来てくれた時の様子です。

ところで、普通の現場では見ない、不思議な板が現場に重ねて置かれていました…。

現場の斉藤さんに確認したところ、こちらはモデュレックス社の細縁ダウンライトを設置する箇所のために、斉藤さんが大工さんと考えた設置用の板だそうです。大き目の板がベニヤ板で、重なっている小さ目の板が、地球樹Mクロスと呼ばれるライナー紙を表面に張った合板です。縁が極細のダウンライト用に普通の石膏ボードで穴あけをすると、石膏ボードは端部がモロいので、少しでも欠けてしまうと、そこに隙間が見えてしまいます。ベニヤ板で穴あけすればしっかりと円形に丸く抜けるのですが、フラットに仕上げた石膏ボードとベニヤ板では、吸水性の違いなどでヒビが生じてしまいます。石膏ボードとベニヤ板の問題点を解消した優れものがこの地球樹Mクロスなのです。

こちらが後日丸穴がくり抜かれて配線されたダウンライト設置用の孔の様子です。

電気屋さんがモデュレックスの縁なしダウンライト用のガイドを取り付けてくれています。

こちらは完全にフレームレスなので、モデュレックス社が提供してくれるこのマウンティングが無いと、設置ができないのです。

同じ天井の工事としては、スプリンクラーの設置も終わっていました。通常は天井スラブのアンカーでガッチリと固定するのですが、こちらのマンションでは新しいアンカーを打てないので、横に渡した天井下地のLGS野縁同志を繋ぐ形で固定されていました。

寝室床には、電気式床暖房のシートの割り付けが墨出しされていました。まだ、これからしばらく電気関係の工事が続きますが、事前チェックは概ね済ませることができました。

2017.06.01

マンションリフォームのディテール@横浜A邸

[横浜A邸]

先日ご紹介した、横浜伊勢山Y邸のディテール集ですが、その兄弟プロジェクトともいえる横浜A邸のディテールもご紹介しておきます。

都会的でスタイリッシュなイメージの横浜伊勢山Y邸に対して、こちら横浜A邸では素材感のある大理石やタイルを多く使って、よりクラシカルで大人的な空間を目指してデザインしています。素材として大きくフィーチャーしたのが、こちらの大理石・トラバーチンです。ローマ遺跡でも使われいてる穴があいた素材感豊かな大理石に濃灰に焼き付け塗装した窓枠を合わせています。

トラヴァーチンは、目地なし(眠り目地といいます)で納め、そこにグレアレスかつユニバーサルタイプの照明を強く当てて、多孔質な石の特徴を引き出しています。

トラバーチンを大きく使った玄関ホールでは、共用廊下からの玄関扉周りにフラットバーの縁を回し、そこにチークのフローリング材を使った羽目板を張っています。玄関回りに何かと便利な小物置きと引出収納のカウンタートップには同じトラバーチンを使っています。

扉枠と小物置きニッチの上部に同じ濃灰色に焼き付け塗装したスチールフラットバーが回っていることで、掘り込みの陰影を深くして、シャープに見せています。

もう一つのこちらのお宅の特徴が、2セットの両開き扉です。玄関ホールからリビングへの扉の面材は、板目のウォールナット材を使っています。

同じ塗装色で焼き付けて貰った金物も、扉の面材が違うと印象も変わって見えるのが不思議なものです。こちらはリビングからダイニングへと続く両開き扉ですが、仕上げ材は板目のオーク材の灰色拭き取り塗装となっています。

拭き取り塗装ですが、木目の見え方を薄くすることで、より無機的に感じられるようになっています。

カラーガラスや鏡、クロスの見切りなどは良く使っている材料ですが、普段はL字型のアングルで見切っているカラーガラスを、こちらでは磨いたステンレスの角パイプで見切ってみました。天井のクロスの張り分けの目地を合わせることで、すっきりとシャープに空間を見切ることができました。