Author Archives: Kenji Kagami

2017.04.25

モデュレックスのダウンライト研究@世田谷区Y邸

[世田谷区Y邸]

素材や色味に強いコダワリを持っていらっしゃる世田谷区Y邸のお客さまは、当然ながらそれらを照らす照明の光の質についてもとても研究熱心です。

そこまで強いコダワリが無いお客さまの場合は、ダウンライトはグレアレス(下から見て眩しくない)仕様で、広角でユニバーサル(照明の角度を変えることが可能)のLEDで、色温度は2700K(電球色)から3000K(白めの電球色)のダウンライトを良く使っておりました。Yさまご夫妻には、これまで僕らが使ってきたLEDダウンライトの色味をデモ機を借りたり、僕らがお手伝いしてきたリノベーション実例を体験して頂いて来ましたが、どうもちょっと違うとのことで、商業建築系の照明メーカーのモデュレックスに相談に行って参りました。

こちらが、恵比須にあるモデュレックスの打ち合せ室で、営業担当の荒木さんと石渡さんにお願いして、一般的な住宅用ダウンライトとモデュレックス社の製品との違いを説明して頂きました。

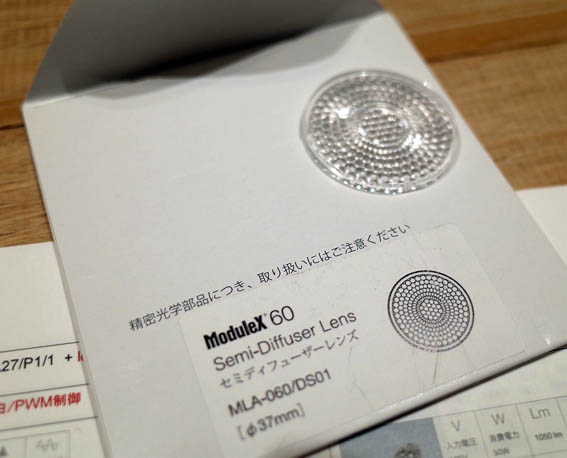

一番の特徴は光の質を追求した自社設計の高額制御技術と、よりコンパクトで、より明るく、そして高エネルギー効率を目指す製品開発姿勢とのことでした。開口径60φで、グレアレス仕様でも、色温度が2700Kから、3000K、3500K、4000Kと揃っており、調光システムも位相制御対応品もPWM制御対応品も揃えており、さらにLEDだけでなくハロゲンでも同形の器具を揃えているとのことでした。

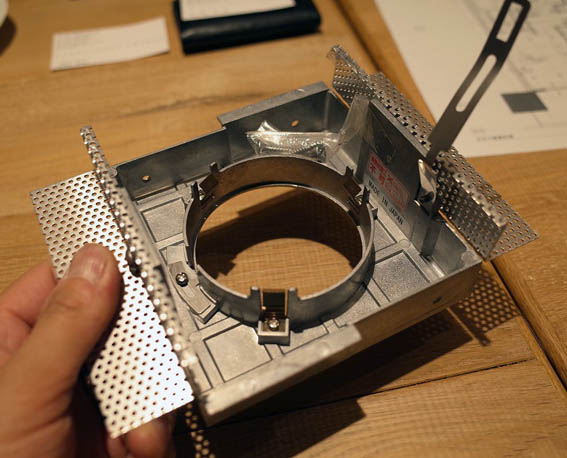

更には、このトリムレス・フレームという別売りの器具を使えば、フチなしで塗装面とダウンライトをフラットに見せることができるとのことでした。

口径に合せた、各種レンズの種類も豊富なことも特徴の一つだそうです。展示する商品を如何に魅力的に見せるかについては、お金に糸目をつけない商業系で人気なことが、こんなことからも判ります。

それぞれの機器の特徴を伺った上で、点灯して光の質を見せて貰いました。実は、最近の一般的な照明器具メーカーは、LEDの新規ダウンライト機種の開発のスピードの速さに、ショールームが上手く対応できていなくて、体験したい照明器具を揃えきれていない会社が多い中で、ほとんど物を揃えてくれているだけでもモデュレックスの凄さを実感いたしました。

ショールームの地下には、このような照明体験ができる設備が備わっています。お客さまご夫妻がいる箇所が体験空間で、天井の高さを動かしたり、沢山並んだ照明器具の明りをそれぞれ単一で体験したり、合せたりしながら具合を確かめることができるのです。

こちらがコントロールデスクの様子です。僕らも良く使っているルートロンの調光システムを使って、コントロールしているようでした。こういったスタジオ型の照明体験スペースは、バブルの頃には各照明メーカーが作っていましたが、今ではここまできちんと揃えている会社が相当少ないのではないでしょうか…。

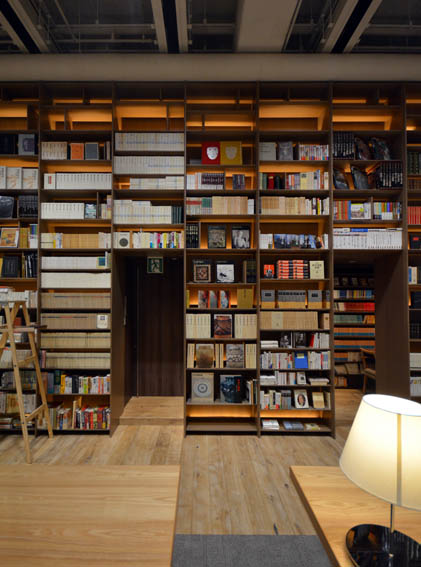

最初に打ち合わせをした地下1階の打ち合せ室から、地下2階のスタジオに移動するには、モデュレックス社の会社内部を通りぬけるのですが、これがまたカッコ良いのです!隈 研吾さんが設計したそうで、自然光が全く入ってこない空間ながら、高い天井からモデュレックス社の高性能照明が降り注いでいました。

これだけの書棚の本を会社勤務中に読むことは到底できないと思いますが、それでもこんな空間で働いたら楽しそうだなと思える素敵な事務所でした。因みにこちらの本のセレクションは、編集工学研究所長・松岡正剛さんだそうです。

初回の打ち合わせは、Yさまご夫妻と弊社の担当スタッフの竹田さんと各務だけだったので、二回目のモデュレックスとの打合せは、採用候補に挙がっているダウンライトのデモ機を持って、荒木さんと石渡さんにこちらの事務所に来てもらいました。施工をお願いしている青の片岡社長と現場担当の斉藤さん、そして電気工事のムラデンの藤木社長にも同席して貰っています。

お客さまに照明の光の質を確認して貰いながら、

事務所の天井にハロゲン2700KとLED2700KとLED3000Kを照らして、色味の違いを確認して頂きました。

そして三度目の打ち合せは、2度目と同じメンバーでモデュレックスの打ち合わせ室で行いました。すでに産休で休みに入っていた弊社スタッフの竹田さんも心配してくれて参加してくれています。また、竹田さんからプロジェクトを引き継いでくれて、プロジェクト契約の形で手伝ってもらっている岩井さんも、初めてお客さまとの打合せに参加して貰いました。

リビングダイニングでは、ハロゲン2700kとLED3000kをそれぞれトリムレスで2灯ずつ配灯したり、玄関や廊下ではLED2700KとLED3000Kを2灯ずつ配灯し、それぞれを隠れた収納内のルートロンのグラフィックアイで調光するという複雑なシステムを組むことになったので、お客さまにも確認して頂きながら、最終的な照明計画を詰めてゆきました。

2017.04.22

雑誌「BonChic(ボンシック)」に広尾N邸が掲載されました

[広尾N邸]

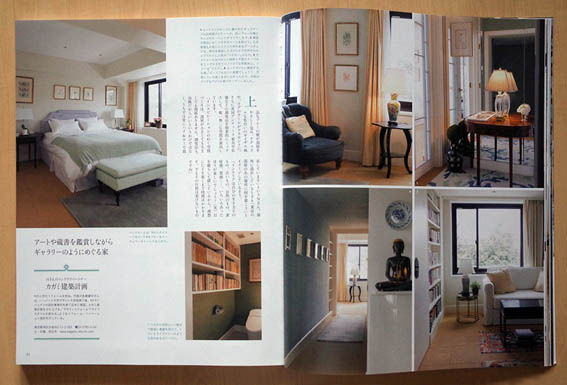

4月21日に発売になったエレガント系インテリア雑誌「BonChic(ボンシック)Vol.15」(主婦の友社)の巻頭特集「エレガンスに囲まれた洗練インテリア」に、僕らがリフォームのお手伝いをしたヴィンテージマンションリフォームの広尾N邸が掲載されました。

紹介タイトルは「大好きなものに囲まれた 幸せの宿る場所」とのことで、こちらのお宅で最も印象的なライムストーンのマントルピースを中心に左右対称に本棚がレイアウトされたリビングの写真が見開きで掲載されています。

今回はリフォームの内容というより、お客さまのNさまのインテリアに対する考え方とライフスタイルについての取材ですので、(残念ながら)建築的な工夫にはほとんどページが割かれていません…。

どのようにしてお好きな家具や調度品、壁に掛かっているアート類を集めてきたかのお話や、170平米超えのお部屋をお二人でどのように使いこなしているかについてのお話が、とても判りやすい文章で解説されています。

今回の取材では、メインのお部屋だけでなく、廊下の一角やトイレ、小さな個室や玄関前のコンソールなど、お客さまのNさまが愛着を持ってコーディネートを楽しんでいるコーナーまで丁寧に拾い挙げてくれています。最後のページにはNさんのインテリア・パートナーとして、僕らの情報も掲示して貰っております。

大好きで想い入れのある広尾N邸の空間が、このような形で印刷されたこと、とても嬉しいとともに感慨深いものがあります。取り上げてくださったボンシック編集部の杉山さま、そしてお忙しい中取材撮影に全面的にご協力くださったNさまご夫妻、どうもありがとうございました!

2017.04.15

特注スチールフレーム扉の吊り込み@横浜A邸

[横浜A邸]

先日、扉制作の現場を金物工場に見学に行った、特注スチールフレーム扉の吊り込みが横浜A邸で行われました。

玄関ホールとリビングの間仕切り扉ですが、灰色に塗装して貰ったスチールフレームの中に、ウォールナット板目の突板を腰上は縦に、腰下は横に向きを変えて張って貰った、観音開きの扉です。左右には、ガラスを入れたスチールフレームが袖壁となります。

まず最初に、左右のフレームを固定して…

メインの吊り込みへと移行します。作業は、横浜伊勢山Y邸でもお世話になった、関根社長が陣頭指揮に立って作業してくれています。

左右の扉の開き具合を確認している様子です。今はフロアヒンジで吊っているので、内側にも外側にも開いていますが、後で天井にストッパーを固定して、リビング側にしか開かないように調整して貰う予定です。

今回は、全く同じサイズと基本は同じデザインで、違う突板(灰色に染色したオーク材)を張った後2枚の扉もお願いしております。

こちらは、ダイニングからキッチンへの扉となっています。左奥にウォールナットの扉がチラリと見えていますが、突板の種類を変えただけで、全く印象が変わってくるのが不思議です。

こちらが完成後のスチール扉が4枚並んだインテリアです。シックで落ち着いたイメージの扉2枚が玄関ホールへと繋がり、灰色の比較的明るい扉が、ダイニングへと繋がる扉となっています。

その他の工事も着々と進んでおります。オーダー家具屋さんにお願いした大型キッチンが組み上がり、壁タイルも張られ、柱型にもキッチンと揃ったチークの突板が貼られて、大きなダイニングキッチン空間がほぼ完成していました。

玄関ホールは、壁にチークのフローリングを羽目板として張って貰い、玄関扉と小物置き場はスチール焼き付け塗装の板を小口に廻して、シャープに見せるデザインとしています。

個室もクローゼットと納戸の再レイアウトすることで、かつては実質5畳程度しかなかった洋室を7畳ほどに広げることができました。クローゼット扉と合せて、壁にも同じ突板パネルを張ることで、空間の一体感が演出できていました。