Author Archives: Kenji Kagami

2017.10.16

カーペット&ラグのオーシマプロスショールーム訪問

[西麻布N邸]

カーペットとラグ専門のオーシマプロスの下目黒のショールームを訪問して参りました。以前、横浜A邸リノベーションプロジェクトでラグを使わせてもらった際には、こちらのイメージをお伝えして、サンプル帳を持ってきて頂いての打ち合わせでしたので、ショールーム訪問は初めてでした。

日本では、ある程度以上の高級カーペット&ラグのショールームは、カーテンやファブリックの展示と混ざっていることが一般的で、ラグだけを集中して探しにはあまり適していないと感じていましたが…、

こちらのショールームはラグとカーペットだけに絞った展示で、とても見やすい印象でした。

大きなサイズで展示されている品数は少ないですが、こちらのイメージを担当の大西さんに伝えると、沢山のサンプル帳の中から、良さそうなものをどんどん出してくれるので、色と素材感の海の中で泳いでいるような中で、サンプル選びを楽しませて頂きました。

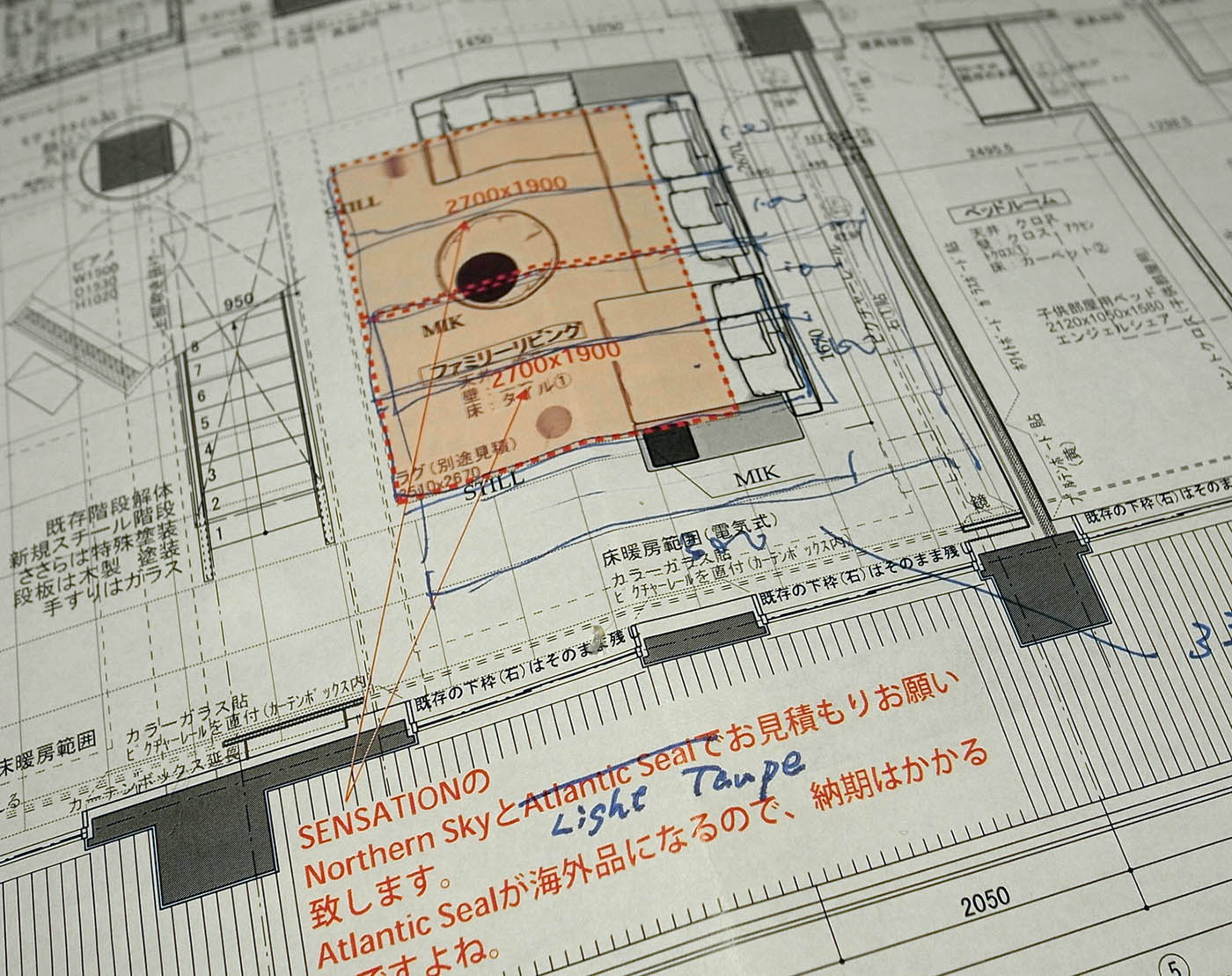

今回は西麻布N邸のリビングダイニングで検討しているラグを探すのが目的でした。リビングには大きなミノッティのソファーの下に敷くラグで、4×3メートル程度の大きなものを探していましたが、厚みがあってフカフカしたものだととても一枚では搬入ができないので、大西さんからのご提案で、2枚のラグを現地搬入時にアイロン溶接してもらう形となりそうです。ダイニングテーブルの下のラグはお子さまがまだ小さいので、こぼれた食べ物で汚れても目立たないものということで探しています。

リビングのラグは、イギリスのCormar社のセンセーションシリーズを軸にご提案することになりました。耐久性があり、ポリプロピレン製ながら手触り感も良く、厚手でニュアンス色を揃えていることが決め手になりました。溶接するので、二色を並べたものを二枚溶接する形になりそうです。端部はオーバーロック加工でお見積りを依頼致しました。

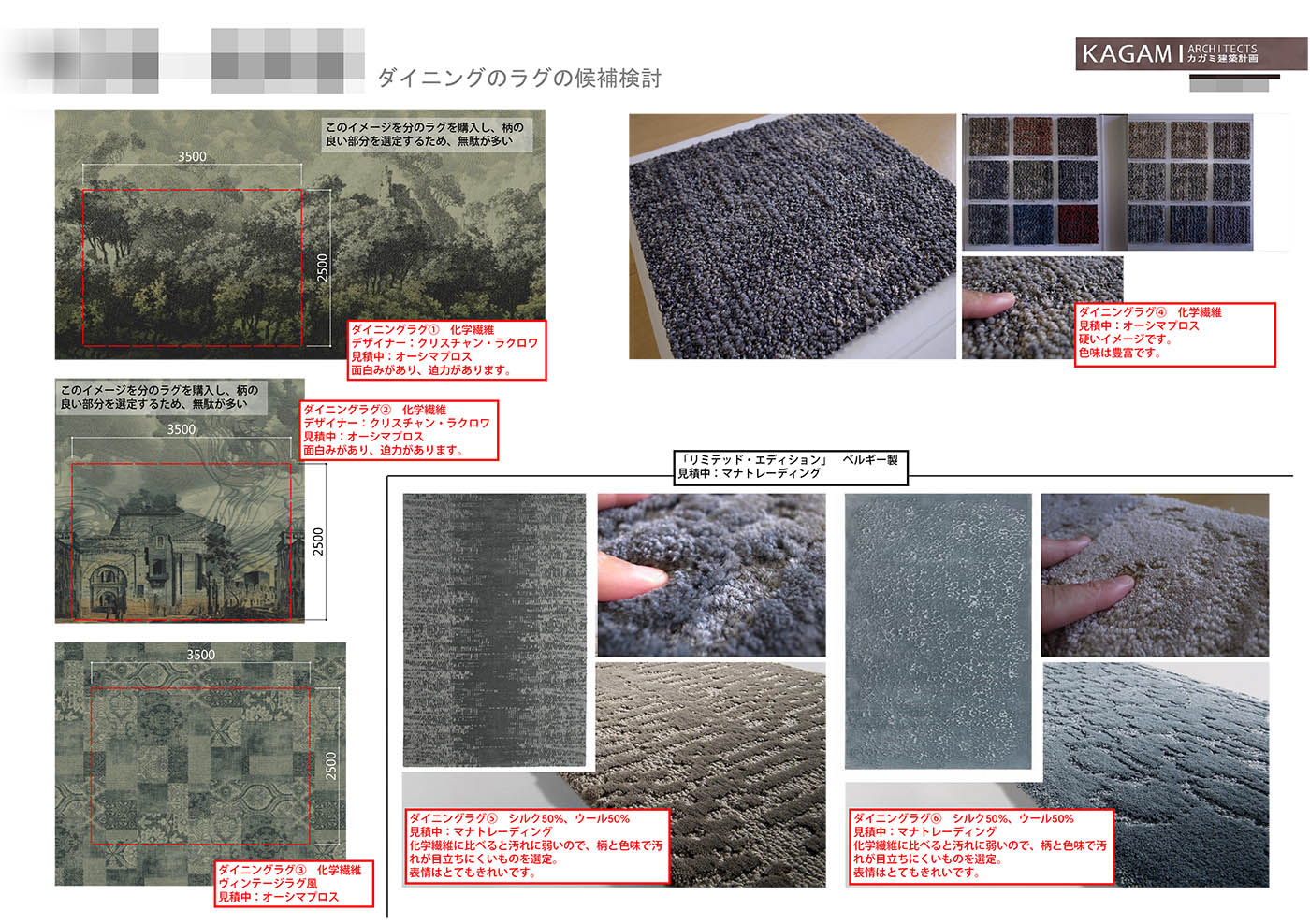

ダイニングのラグは3.6×2.2のサイズで、デンマーク製のナイロン製のものが候補に挙がりました。写真のように、色が複雑に混ざったタイプで、色味も豊富で、何より食べこぼしの汚れに強いことが一番の理由です。こちらのラグの端部はボンド加工です。

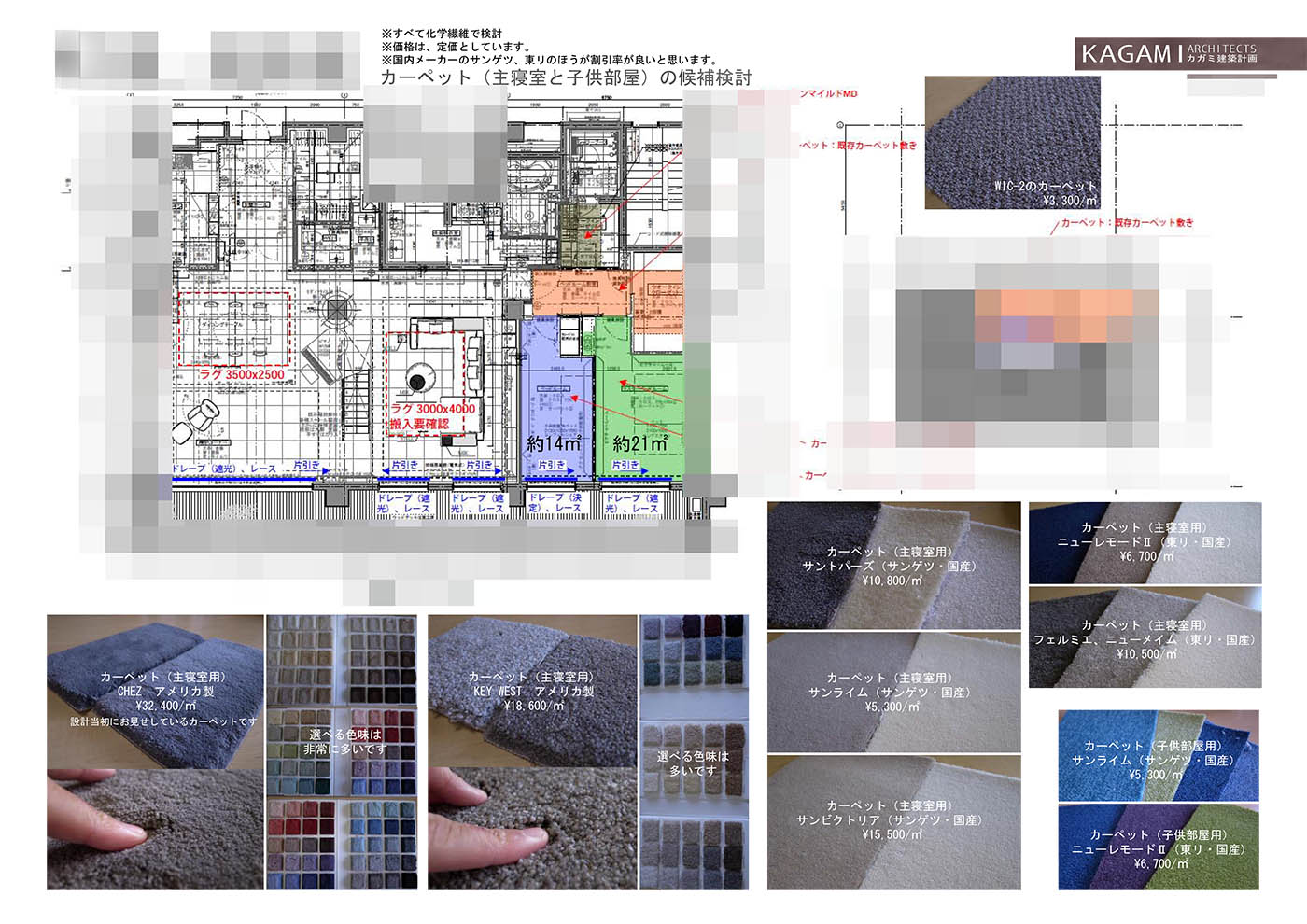

ご提案する西麻布N邸では、主寝室と子供部屋と、プライベートスペースの前室、そして二つのウォークイン・クローゼットがカーペット敷き込みを予定しておりますので、国産の比較的安価なものと米国製のフカフカした高級品と併せてご提案書を作りました。

メイントピックであるリビングダイニングのラグについては、オーシマプロスの他のラグ、いつもお世話になっているマナトレーディングの高級ラグも併せて2枚のシートに分けてご提案致しました。

これら資料を事前にお客さまのところにメールで送ってザっと目を通しておいて頂いた後、それぞれのサンプルとお見積りを纏めたものを持って伺い、最終的に上記のオーシマプロスの2種類のラグにご決定頂きました。

2017.10.05

大型マンションリノベーション工事の墨出し@西麻布N邸

[西麻布N邸]

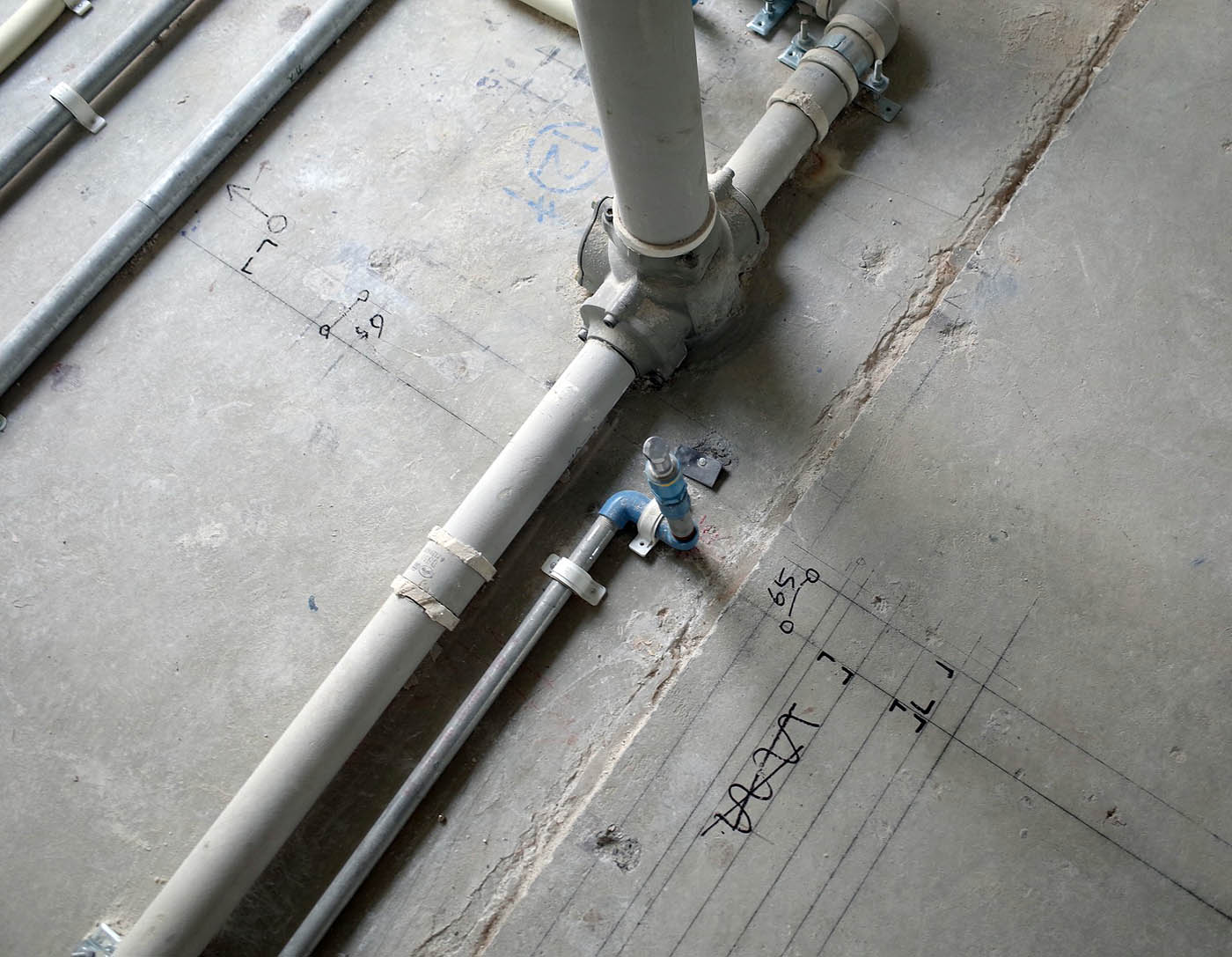

大型マンション全面リノベーションプロジェクトの西麻布N邸は、解体工事が概ね済み、現場側が行った墨出し作業のチェックにスタッフの前田君と一緒に伺ってきました。

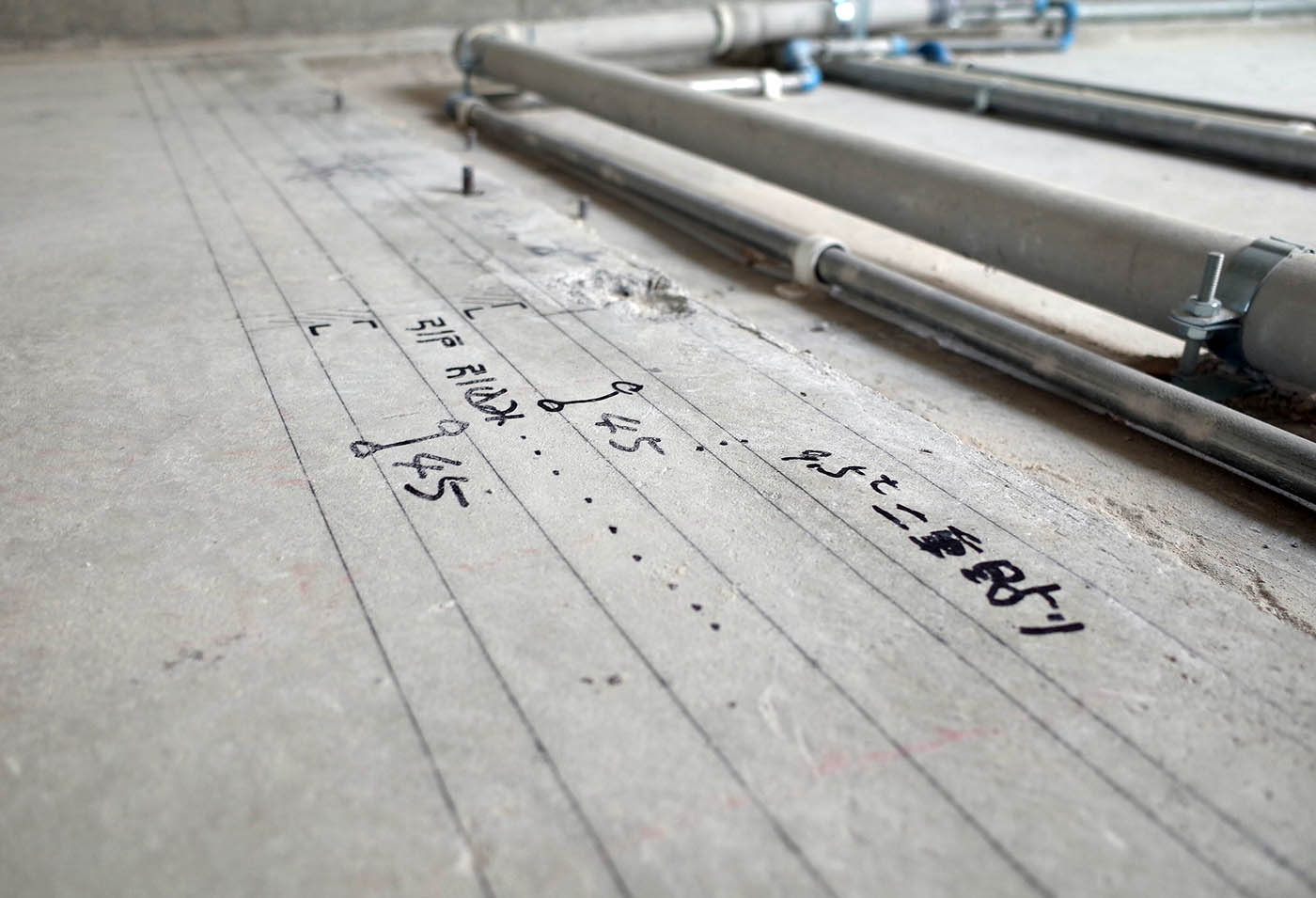

墨出しとは、壁や床を解体撤去した状態で、リノベーション後の間取りを考えながら、どの位置に壁下地を作ってゆけば良いかを、表しになったコンクリート躯体(くたい)に墨で書いてゆく作業のことです。

この様子を写真で見ると、簡単そうに見えますが、最終的な仕上げの寸法から逆算して壁下地の位置を決めてゆくのは、設計者のデザイン意図を良く理解した経験者の現場監督でないとうまくできない作業です。

建物には多少の歪みもありますし、現場監督の石山さんとうちの前田君が見ている竪管(タテカン:マンションの上下階を貫通している設備配管)の位置などの細かい点も考えて墨出しをする必要があります。

こちらが用意した図面通りに墨出しをしても、上記の理由でうまく整合性が取れない箇所が出てくるものなので、それらの問題点を僕らが現場で見ながら、調整してゆく作業が墨出しのチェック確認となります。

ここでは、玄関ホールからリビング入ったすぐに、どうしても部屋内に表れてしまう竪管と新しく作る壁の位置関係をどのように調整するかを相談している様子です。

一通り問題点をヒアリングした後で、それらの解決方法を考えて、現場側に伝えるスケッチ図面を描きます。因みに、机代わりに使っているのは取り外したばかりの天井裏に吊られていた隠蔽型のエアコン本体です。

こちらが、墨出し翌日に設備屋さんが天吊り式のエアコン本体を外す作業をしていた際の様子です。結構な重量がある機器なので、三人掛かりで取り外していました。

築浅のマンションではありますが、床下の給水給湯配管も古いタイプの配管材料が使われているので、ほぼすべて取り外して交換することになっています。

取り外されて、現場に整理されておかれた設備機器・配管類です。

工事騒音との関係で、工事が始まってから水回りの位置を大変更することになったことに関連して動いたガス式乾燥機の乾太くんの排気ダクトの結びなおし作業の様子です。ガス式乾燥機は高性能でお客さまからリクエストされることも多いのですが、乾燥機から外部へと続く排気ダクトの太さや長さ、さらには曲がり回数にも厳しい制限があります。今回は天井裏の梁のちょうど良い位置に貫通スリーブが空いており、そこを使ってダクトを通すことができました。

こちらは、後日設置された、新しい天井裏隠蔽型のエアコン本体です。機械のサイズがほぼ同じなので、ダクト類は清掃の上再利用し、ブリーズライン(吹き出し口)は一旦取り外して焼付塗装後に新しい位置に再設置する予定です。

床下の給水給湯管もこのようにすべて交換致しました。築10~20年のマンションでは、リノベーション時に設備機器や配管・ダクト類をどこまで交換するかが迷い処ですが、今回はお客さまの判断でほぼ全て交換となっていますので、これで安心して長く住み続けることができると思っております。

2017.10.02

高級突板「シャム柿」を使った建具と家具のデザイン

[西麻布N邸]

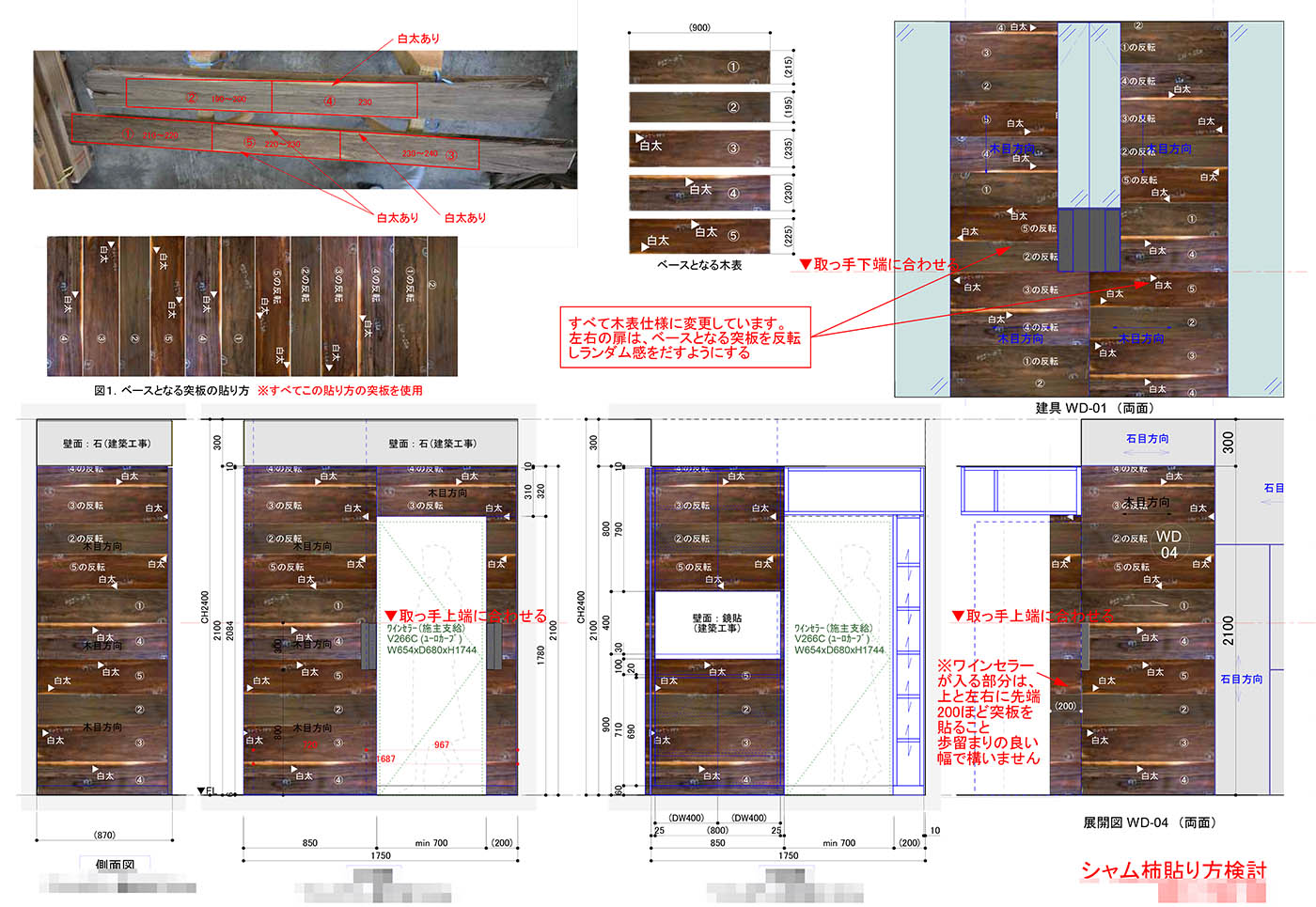

西麻布N邸の玄関ホールからリビングへの扉に、何か特別の素材を使いたいとのご要望を以前より伺っており、高級突板のシャム柿を使った建具のご提案をいたしました。イメージ写真とサンプルをお見せしながらご説明したところ、非常に良さそうだとのことで、いつも付き合いのある突板屋の山一商店に伺って、山内社長に相談に乗ってもらいました。

これは、山一商店の打ち合わせ室に置いてあった、そのシャム柿の板のサンプルです。シャム柿は別名ジリコトとも呼ばれ、素地の黒っぽい部分はウォールナットに似た色味ですが、波のような不思議な模様がついています。また、板の端の白太部分(樹皮に近い周辺部)は強いコントラストを描くように白く、濃淡のはっきりとしたとても珍しい木目を持つ素材です。中南米原産の木材で、非常に珍しい素材で入手困難な銘木の一つといわれているそうです。日本ではご仏壇などによく使われていた木材だそうです。

以前、山一商店の倉庫に伺った際に希少で高価な材として紹介を受けておりましたので、今回は造作家具をお願いすることになった造作家具屋クレドの飯塚さんと一緒に山一の倉庫を再訪させて頂きました。

2種類の突板があったので、それぞれを倉庫から下の階に移してもらい、まずは水で濡らして木理(モクリ:木目のこと)を確認させて貰いました。白太の部分をいかにうまくレイアウトするかが、突板合板作りのカギになります。

今回お願いする使う建具と造作家具はサンバチのベニヤ板(3尺×8尺:

割れている部分は避けて、白太がうまく入るように按分しながら、大まかに印をつけてゆきました。

それらに番号を振って、無駄がないようにレイアウトしてゆけば良いのですが、こちらとしても折角現地で見ているものなので、高いところに上って上から写真を撮らせてもらいました。

この写真を事務所に持ち帰って、フォトショップで切り張りして、突板のレイアウト

図を作るためです。

帰り際に撮影した記念写真です。左から、山一商店の山内社長、僕各務に、クレドの飯塚さんです。

こちらが事務所に戻って作ったシャム柿の突板レイアウト案です。白太の入り具合やバランスをこれを見ながら微修正してゆく予定です。仕上げイメージですが、建具については鏡面塗装で華やかに、ワインセラーを入れ込んだ造作家具は艶消しでしっとりと仕上げてもらう考えでいます。

突板屋訪問からちょうど一月後にこちらに届いた塗装サンプルを、お客さまとの打合せ時にお見せしました。左の2枚が艶消しで、右2枚が鏡面仕上げです。二種類の突板で微妙な色違いが出たらどうしようと悩んでおりましたが、サンプルを作って貰ったところ、目立つ色違いはなくホッといたしました。

お客さまからは、どちらもとても良いので、是非この方向で進めて欲しいとのご依頼を頂きました!

こちらは、その後に山一商店から届いた、突板の製作過程です。左上から時計回りに、糊を塗った突板の上に、端のボロボロな部分を裁断した突板を並べてゆき、それをプレス機械に掛けて、突板ベニヤ板ができあがるというプロセスです。

左側が最初に仮並べしたもので、右側が突き上がったベニヤ板です。この状態では、まだ地味ですが、塗膜をまとってどのように仕上がってくるか、今からとても楽しみにしております。