家族用トイレの床をフラットにしたり、主寝室のシャワー室横の脱衣コーナーに洗面を設けることができるかを調査するために、松濤N邸の現場に大工と設備屋さんに入って貰い、部分解体を含む現地調査をして貰いました。

こちらは主寝室の脱衣コーナーです。 床に穴が開いている個所が部分解体した箇所です。

塩ビタイルをカットして、その下の床ベニヤ下地と遮音床システムのパーティクルボードをカットする部分解体を致しました。

リフォームキューの森井さんに 床下の梁と排水管の位置を確認して貰い、排水管を通せることが判りました。

こちらが床下を覗いた排水管の様子です。この解体調査によって、こちらの空間に洗面ボウルを設けることができることになりました。

こちらは家族用トイレ横の床に空けた点検口です。こちらも便器を背面排水型にすることで、廊下から一段床が上がっていた問題を解消するめどが立ちました。

主寝室のシャワー室の換気扇が弱いことについては、廊下天井裏に設置してある中間ダクトファンを確認させて貰いました。

天井点検口からは中間ダクトファンそのものは確認できませんでしたが、ダクトのルートなどから設置位置の見当をつけることができました。

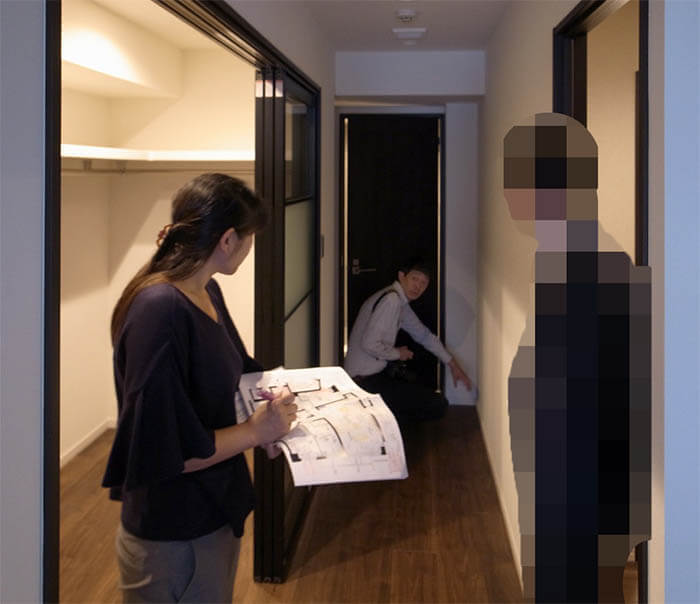

この日は事前に部分解体調査をしたか所を見て頂きながらお客さまのNさまに何が可能で何が不可能かをご説明させて頂きました。

それぞれの工事の費用の目安も、リフォームキューの森井さんが用意しておいてくださったので、その場でどの工事を実際に行うかもお客さまに決定して頂くことができました。

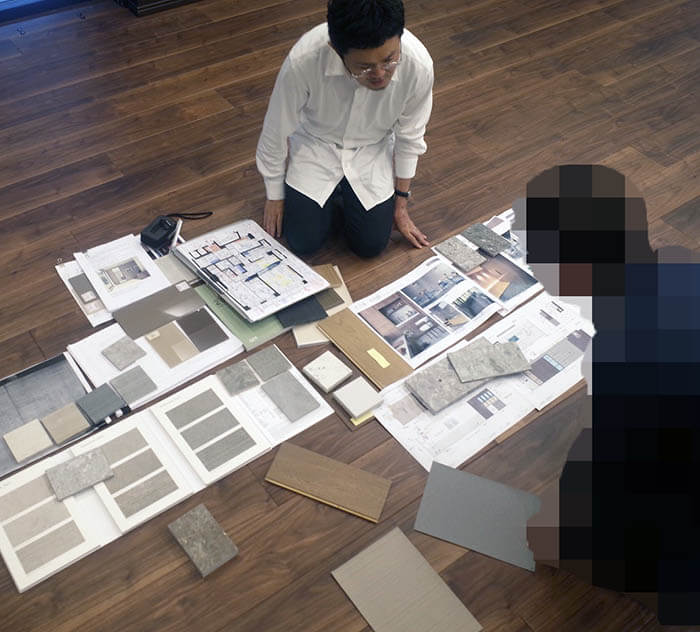

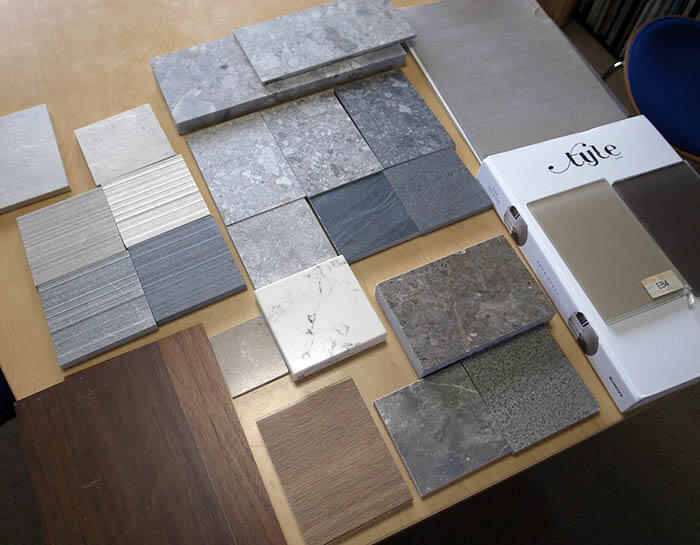

また、まだ決まっていない仕上げ材の候補も幾つか集まったので、それらも現地の光の中で確認して頂きました。

テレビを掛ける壁に張るタイルのサンプルです。

これらが、当日現地に持って行ったサンプル類です。まだ、最終決定とまではいきませんでしたが、仕上げ材の大筋は決めることができました。