六本木N邸では、当初からお施主さまが黒くて幅広でシックなフローリングを使いたいとのことで、色々なメーカー&輸入元から出ている黒いフローリングを調査してきました。

この写真の左下のフローリング2種類が着工前の仕上げ材決定時に使うことが決まった色味でした。フローリングやのIOCという会社の「サーモオーク40エボニーオイル2度塗り」という材料です。サーモオークとは聞きなれない言葉ですが、特殊な熱処理(燻煙処理)を施すことで、木が炭化され黒くなったオーク(ナラ)材のことです。

六本木N邸の現場では、ようやくそのフローリング張りが始まっていました。張った個所をどんどん養生していっているのですが、黒でツヤなし塗装なので、どうしても張っている大工さんの足跡がついていってしまいます。

フローリングが張られた個所の色味を見たかったので、現場監督にお願いして埃を拭き取ってもらった様子です。サンプルで見た以上の迫力で、とても良い具合に張られていました!

この黒いフローリングが廊下からリビングダイニング、そしてキッチンまで続きます。

リビングにはマンションの構造の丸柱があるのですが、その丸型に沿ってきれいに張られています。

大工さんが何度も丸柱にフローリング当てて、型を取りながらテーブルソーで削り出していく、地道な作業です。

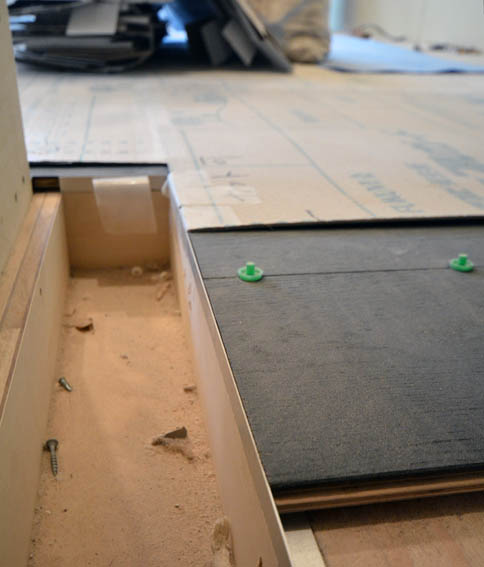

ここでは、廊下正面の大理石壁を下からの照明でテラスための照明ボックス際のフローリングを張ってくれています。アルミのアングル材(直角なL字型の材料)を見切りとして入れて、そこにピッタリとフローリングを寄せて張ってもらっています。

張る順に養生シートが貼られてしまうので、黒色フローリングの全容を見ることができないのが残念ですが、工事の最終段階で養生を取るときが楽しみです。