Author Archives: Kenji Kagami

2025.05.21

イサムノグチ美術館記念イベント&伯父ショージ・サダオの追悼会

[ニュース]

ゴールデンウィーク明けの9日から約一週間、コロナ以来久しぶりのニューヨークに出掛けてきました。ニューヨークのクイーンズにある、The Noguchi Museumの40周年記念イベントに参加するためでした。

そしてその周年記念イベントの中で、4年前に亡くなった日系二世建築家の伯父Shoji Sadao(ショージ・サダオ(日本名では、貞尾昭二でサダオが苗字です))の追悼会があり、そこにスピーカーとして登壇させて貰いました。

日系2世の伯父は、僕の父親の姉のご主人で血は繋がっておりませんでしたが、僕が建築家になることにとても大きな影響がありました。僕が米国留学した時やその後ニューヨークの設計事務所で働いていた頃以降特に親しくしていました。彼は、彫刻家イサム・ノグチのパートナーとして長らく手伝い、日米の財団の設立に尽力し、美術館の建物の設計や財団理事、美術館の初代の館長としてここまで40年間美術館が続いた礎を築いた人でもありました。

40周年記念の式典の冒頭に、現在の館長のエイミー・ハウ氏が伯父の功績を称えてくれるところからスタートし、まず最初に伯父がノグチ氏と同様に長らくパートナーとして手伝った哲学者・構造家のバックミンスター・フラー氏のもう一人のパートナーのトーマス・ザング氏がスピーチをしてくれました。

フラー&サダオ&ザングのパートナーだったトーマス・ザング氏は92歳とのことでしたが、原稿なしのスピーチで、イサム・ノグチとバックミンスター・フラーと伯父とザング氏の楽しく刺激に満ちたエピソードを披露してくれました。

順不同ですが、左上から時計回りに、フラー氏の甥御でバックミンスター・フラー・インスティテュートの理事で建築家のジョナサン・マーブル氏、日本のイサム・ノグチ日本財団の名誉事務局長の池田文さん、プリンストン大学教授の構造建築家のギー・ノーダーセン氏、そして元日本財団理事長の長原理事長の代理人の和泉真実さん(故和泉正敏氏のお孫さん)がそれぞれの伯父に対する思い出をスピーチしてくれました。

英語でのスピーチは留学していた頃から約35年ぶりで、たった5~6分のスピーチでしたが、久しぶりに緊張しました…。こちらはスピーチ前に館長のエイミー氏とトーマス・ザング氏との記念写真です。僕がまだ学生だった頃に、若き学芸員としてノグチ美術館に働いていたエイミー氏が昨年館長として財団に戻ってきたことが、この縁を結んでくれた大きなカギとなりました。

マーブル氏は僕より10歳ほど年上ですが、やはり僕が学生の頃から仲良くしてもらっていた建築家です。彼の設計事務所はスタッフ100人以上を抱える大事務所になっているとのことでした。

ノーダーセン氏は、レンゾ・ピアノやスティーブン・ホール、ヘルツォーク&ド・ムーロンといった超有名建築家とコラボする構造設計者ですが、フラー氏と伯父の設計事務所がモントリオール万博のアメリカ館のガラスドームを設計していた頃に一緒に働いていた縁で伯父とその後も仲良くさせて貰っていました。ちょうど後ろの画面に映り込んでいるのが、伯父がフラー&サダオ事務所でパソコンなしで描いた、ダイマキシオン・マップです。

僕も若き日に留学した、ハーバード大学デザイン大学院(GSD)の教授でもあるToshiko Mori(トシコ・モリ)氏も新卒時にフラーと伯父の事務所で働いていたご縁で、また写真を撮り忘れてしまいましたが、伯父の学生時代の一学年下だった有名建築家のピーター・アイゼンマン氏も伯父を偲んでこの会に参加してくださったそうです。

こちらは、40周年記念の会に日本から参加した面々と館長との記念写真です。左から建築家であり日本財団の理事でもあった故川村純一氏の奥さまでご自身も著名な箏曲家である川村京子さん、僕、エイミーさん、和泉正敏さんのもう一人のお孫さんの益田愛子さん、池田さん、真美さんです。四国の牟礼にあるイサム・ノグチ庭園美術館にも長らく伺っていなかったので、これをキッカケにまた見学に伺いたいとお願いいたしました。

こちらが、伯父のメモリアル・サービスのパンフレットです。

二日間のイベントでは、大勢のお客さまを集めたマーサ・グラハム・ダンス・カンパニーの踊りや、

ドリンクやフィンガーフードが館内で提供されたパーティーがあり、

伯父伯母の友人やニューヨーク在住時の知り合いたちと旧交を温めさせて貰いました。

2025.05.07

既存キッチンの徹底調査と収納プラン

[大田区S邸]

ヴィンテージマンションリフォームの大田区S邸のキッチンのラフ案が決まってきました。今のクローズドキッチンをオープンにして、ペニンシュラカウンターと背面キッチン、そして横面に収納を作る計画となっています。奥さまとのこれまでのお打合せで、理想と思えるキッチンを追求してきましたが、まだこれまでのキッチンに収納されていた鍋やお皿、調味料や調理機器といったものをどこにどのように片付けるのかがまた決まっていません…。

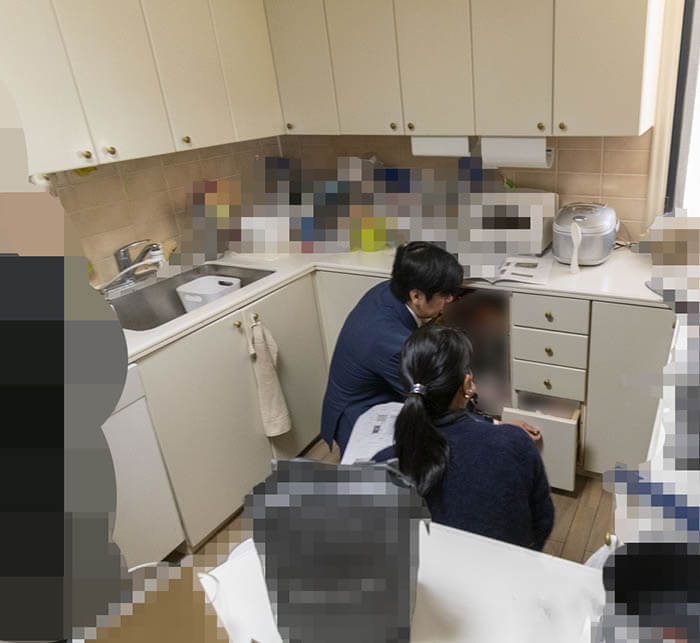

オーダーキッチンをお願いするリネアタラーラの牧野さんとカガミ建築計画と奥さまで一緒に今のキッチンの収納を徹底的に調査させて頂きました。

吊り戸収納を全て空けて中身を確認させて貰います。奥さまにヒアリングをしている中で、高い所にあるものは実際はほとんど使っていないことも判りました。

引出しの収納は、横幅がもう少し広ければ、他のものが収納できたハズなのでしょうが、以前からのキッチンをずっと使い続けてきたので、オーダーキッチンだったらフライパンやお鍋を大きな一つの引き出しに纏めたいとのお話もありました。

冷蔵庫上の収納は、背の高い奥さまでも中々手が届かず、一年の一度しか使わないようなものしか入っていませんでした。

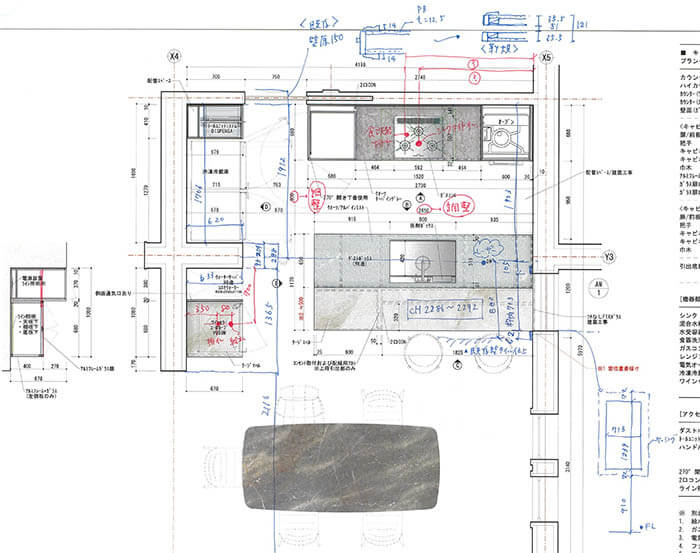

牧野さんと弊社の竹田さんと松藤さんで、今の収納物をどこにどのような形で入れたらよいかを、新しいキッチン図にメモしながら収納調査を続けていきます。

併せて、シンク下の排水管がスラブ貫通している位置や、正確な窓や袖壁の位置も改めて実測させて頂きました。

キッチン収納調査で忘れがちなのが、ダイニングエリアの収納です。調理&食事関係のものが全てキッチンに収まるのは稀で、ダイニング周辺にあふれ出してくるのが一般的です。S邸ではガラス製のキャビネットにワイングラスやティーセットが入っているので、それらも一緒に実測させて頂きました。

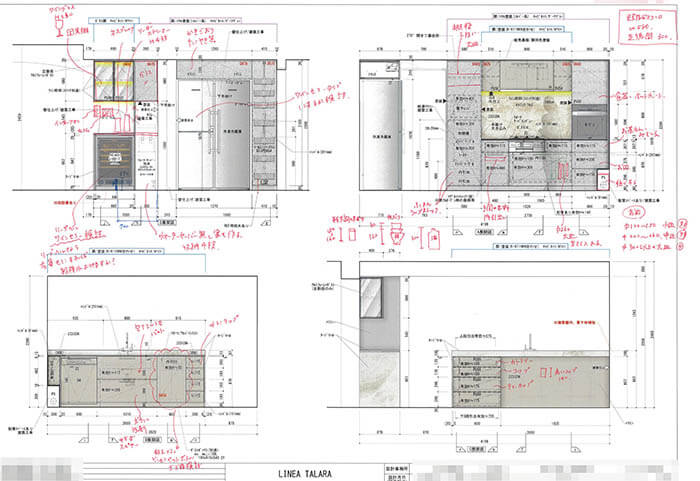

そして約2週間後に収納計画をリネアタラーラの牧野さんが纏めてくれた資料がこちらです!どの引出しのどのくらいのサイズの何を収納するのかが一目瞭然になっています。

ただ、こうやって考えてみると、食器の収納量が少し不足していることが判ってきました…。解決方法としては、ペニンシュラカウンターのダイニング側のイートインカウンターが2席分あるのを1席分潰して収納にする案をご提案しましたが、もう少し断捨離をしても良いので、カウンターはまだ2席分残して欲しいとの奥さまのご要望で、保留となっています。

収納計画と一緒にリネアタラーラが作成してくれたCGも届きました。これまでは平面図と展開図だけで見ていたキッチンが立体CGになったことで、イメージが掴みやすいと喜んでくださいました。

より、具体的に計画を進めるために、調理機器の選定のために、ドイツ製冷蔵庫リープフェルのショールームに伺って参りました。

ドイツ製のビルトインの冷蔵庫はキッチンと一体化して、日本製の冷蔵庫のように出っ張らず、隙間もできないので、スタイリッシュでカッコよいのですが、日本製とは使い勝手が違うので、その確認も兼ねてご一緒していただきました。

日本の冷蔵庫と比べてのデメリットとしては、

・扉割が大きく、チルド室がないこと

・扉裏の収納が狭いこと、

・奥行きが狭いので、容量が小さいこと

等ですが、Sさまのお宅は、寝室に予備の冷蔵庫を置く予定となっているので、容量の問題はクリアできるのです。

これまでは3枚扉のステンレス扉のフリースタンディング型で検討していましたが、この扉一枚分がワインセラーになっている冷蔵庫を見て、奥さまがご興味を持ってくださいました。これまでは、ダイニング側に少し出っ張ってきたカウンター下に同じリープフェルのワインセラーを入れる予定でしたが、実は冷蔵庫のビルトインされたこちらの方がワインが入る本数が多いとのことで、ご主人さまとご相談上、単独のワインセラーを止めて、こちらのタイプに変更することとなりました。

これで当初カウンター下に入れていたワインセラー分のスペースに食器収納を入れることができることになり、収納不足が一気に解決することになったのです!

カガミ建築計画でもキッチンダイニング部分のCGを作っていたのですが、早速冷蔵庫にワインセラーがビルトインされたタイプのものに変更したCGをSさまにお見せしたところ、とても喜んでいただきました!

2025.04.29

銀座メゾンエルメスの家具の価値について

[城南R邸]

しばらくご無沙汰していた銀座のエルメス・ジャポンの2階のメゾン・エルメス(Maison Hermès)の家具の新作を見学に伺ってきました。ご存じの方もいると思いますが、建物はイタリアの建築家、レンゾ・ピアノ氏設計のガラスブロック貼りのビルで、その2階に家具展示がされています。

同じ欧州の高級家具でも、いわゆる家具屋のハイブランドのミノッティやモルテーニ、ポルトローナフラウやポリフォームと、ファッションブランドのエルメスやルイ・ヴィトン、アルマーニやロロピアーナが作る家具はかなり性格が違っています。

メゾンエルメスを始めとするファッションブランドの家具は、ファッションアイテムと同列な考え方で、トレンドを重視したデザインや、ブランドのイメージを強く打ち出した家具が多くあります。一方、ハイブランドの家具は、高品質な素材を使い、使い勝手の良さやスタイリッシュさを重視しています。

同じソファでも家具ブランドであれば、形や張地のバリエーションを多くそろえ、色々な形に組むことが得意ですが、エルメスの場合は、形のバリエーションはせいぜい3つほどで、張地も5種類ほどしかありません。その代わり、どの張地を選んでも、一目で「あぁ、エルメスね!」と思える世界観が込められているのです。

このセリエソファの横の収納スペースの素材感やデザインやディテールは、エルメスそのものなのです!

このダイニングセットはパッと見は北欧家具のようにも見えますが、座ってみた時の木目の肌さわりや、見えない箇所に費やされたディテールの数々は、なぜこのようなところに拘るのかと思えると同時に、このようなところにまで拘るから、エルメスの洋服やカバンなどのファッションアイテムがここまで際立ってきたのだと思えるのです。

例えばダイニングチェアの上に何気なく置かれているレザー張りのクッションは、背部にレザー製の凸部が作られており、それが座面の穴とピタリと合って、クッションを置くとまるでマグネットで水津家ら鷹のようにスッとはまり込むのです。

テーブルの裏を見上げたところですが、天板の端部ではテーパーは切りつつ、しっかりとした厚みを持たせていますが、脚が接合された部分は大きくえぐり込まれています。こうすることで、人が座った時に膝がテーブルの構造フレームにぶつかり難くしているのだそうです。

こちらはレザー張りの書斎テーブルです。ブーメランの形になっており、仕事も打ち合わせもしやすいレイアウトですが、天然レザー張りの天板の上に直接紙を置いてボールペンで手紙を書いたら、紙は破れやすいし、レザーも凹んでしまいそうです…。でもそんな野暮ったいプチ・クレームを寄せ付けない気高いオーラがあるのです!

例えば、この天板端部のディテールだったり、裏目には張り込む必要が無いレザーが裏面までびったりと張られていること、そんな職人技の細かい気配りやディテールの積み重ねと、エルメスのプライドがオーラを生み出しているのです。

価格が工場生産のハイブランド家具の倍以上することは、手作業で作ることから十分理解できますが、納期が全く不明という凄い売り方もまた驚かされるところです。家具ブランドであれば、イタリアで作って船便で送られるので、待たされたとしても6か月程度となりますが、エルメスの場合は納期不明なのです。実際、現在設計進行中の城南S邸では、このダイニングテーブルとチェアをお客さまがオーダーしてくださったのですが、納期ははっきりと言えないが、おそらく2年以上は掛かるでしょうと言われているのです…。

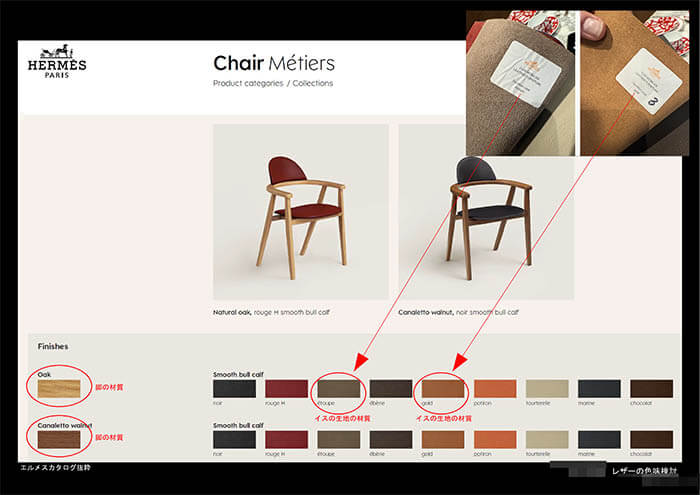

テーブルの大理石天板は石種が選べ、脚に巻いているレザーの色、チェアの木部の色とレザーの色がこのデータのように選べるようになっています。

Sさまご夫妻からは、現在制作中のダイニング部分のCGに2種類の色のレザーと木部を組み替えたダイニングセットを入れてみて貰えないかとのことで作ったのはこちらのCGとなります。「CGがあることでどのようになるのか想像しやすいけど、どれも素敵なので、結局迷うことは一緒でした(笑)」とのことでした。

ショップのタイル張りのコーナーに1本のベンチが置かれていました。

レザー張りの部分は両端が長手方向に引き出す引き出しで、木部は手前に引き出す引き出しとなっており…、

馬具から続くクラフツマンシップを体現したエルメスらしいディテールです。端部は引き出し小口にまでレザーが巻かれており、引き出しを閉めるときのスッとはまる感覚が何とも言えないのです。素材にこだわったブランドらしい細かいこだわり満載のベンチなのです。どこかのプロジェクトの大きな玄関ホールでご提案してみたくなりました。

床から一段上がったこちらのコーナーに展示されているのは天然のシープスキン張りのソファです。実際に座らせて頂くと、包まれるような柔らかさでそのままにムってしまいそうですした。こちらのソファは2シータと2シータがあるそうです。

家具だけでなく、フォトフレームやテーブルライト、クッションやティーセット、持ち運び式のベンチなどもあり、全ての家具セットをエルメスで揃えるというより、本当に気に入った小物からスタートして、その世界観を楽しめる、ある種のセレクトショップのような考え方になっています。

いわゆるイタリア・ハイブランドの家具のミノッティやモルテーニのようにそのブランドでインテリアを揃えるような考えは、エルメスにはなく、一点の購入で暮らし全体の質を変えるような効果をもつもの。暮らし方や空間全体をリードしていってくれるものと言えるのではないでしょうか。

銀座エルメス店2階の一番奥には、エルメスの兄弟会社のサン・ルイの照明も展示されていました。下台に置かれた灯具のうち手前の2灯はUSB充電式の持ち運び式ランタンです。

壁面には単独でも或いは枝(?)とひとつながりになったウォールランプも展示されていました。今回はエルメスの弊社担当営業の一木さんから、一つずつの家具や小物、灯具の説明を聞かせて貰いましたが、こだわりのポイント(それも一つではなく、複数のポイント!)を聞くたびに、ため息が出るような見学体験になりました。エルメスの家具や灯具は、単なるインテリアアイテムというよりも、空間に物語を与えてくれる存在なのだと強く感じました。そこには、素材を厳選し、手仕事を積み重ね、長い年月をかけて磨き上げられてきた「職人技」と「美学」が息づいています。

写真だけを見て価格を聞くと、それだけで怖気づいてしまいそうですが(笑)、何かを一つ購入することで、空間全体の質を引き上げ、暮らし方そのものを変えてしまう力を持っていると考えると、それは単なる「高価な家具」ではなく「長期的な価値への投資」なのかもしれません。

一つを選び、日常に迎え入れることから始まる豊かさ――。

今回の見学は、そんなエルメス家具ならではの魅力を改めて実感する機会となりました。