代々木上原I邸では、竣工検査に向けて家具の搬入が始まっています。通常のリフォーム・リノベーション工事では、検査から補修のプロセスが全て終わってから家具の搬入設置を行うことが多いと思いますが、カガミ建築計画では、家具やカーテンまで含めて設計監理で請け負っているので、タイミングさえ許せば家具を入れた状態で検査をお願いするようにしているのです。

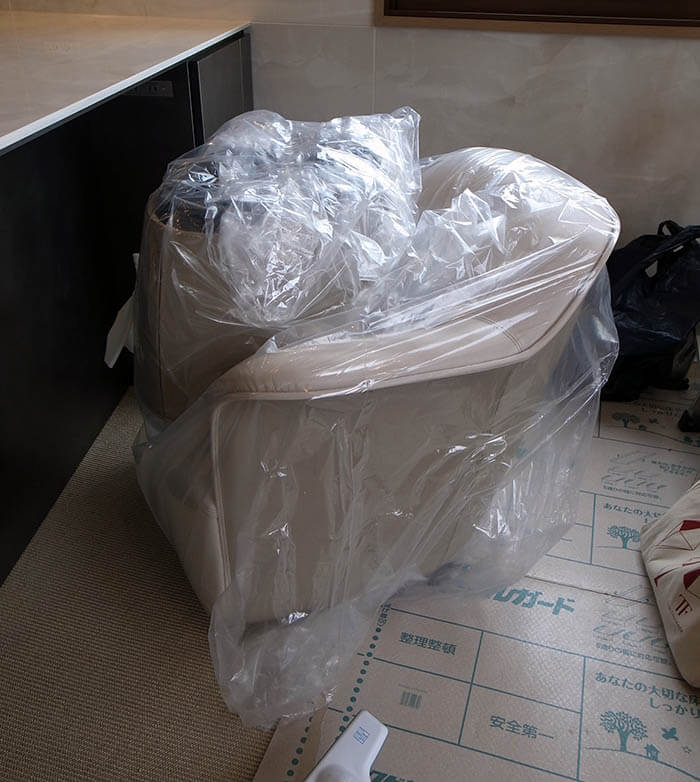

まず最初に入ってきたのはB&Bイタリアのソファのアルネ(Arne)です。

裏返しにしてスチール製の脚を取り付けます。カーブした独特のフォルムが特徴的なソファなのですが、この段階ではまだその魅力が見えてきませんね(笑)。

次に届いたのは、玄関ホールに置くベンチシートです。アーテリアーズのパルメロ・ベンチ(Palmero Bench)です。

B&Bイタリアのソファとアルマーニ・カーザのスタンド照明のテルジラ(TERSILLA)を仮置きした様子ですが、部屋の形と広さに対して、ちょうどよい大きさと角度でした!

リビングに置くもう一つのパーソナルチェア、ポルトローナフラウのアイーダ(Aida)と…、

キッチンカウンターに配置するハイスツールのモンテーラ(montera)も届きました。

そして、今回の家具では一番の山場のトム・フォークナー(Tom Faulkner)(イギリス)のダイニングテーブルが届きました!

真横から見ると、その不思議な脚の造形が良く分かるのですが、アヴァ(AVA)というダイニングテーブルで…、

天板は大理石のエラモサです。大理石の柄についてはIさまと一緒に大いに迷いましたが、最終的に選んだエラモサがとても美しい仕上がりで(大理石の天板は選べないのです…)、本当に嬉しく思っております。

下階の来客用トイレには、アーテリアーズのミラーが届きました。

今はもう廃盤になってしまったIsabel Rectangular Mirrorという製品です。

ダイニングテーブルのアヴァの直上には、ボッチ(Bocci)の28シリーズのペンダント照明が吊られ、ダイニングチェアのモルテーニ(イタリア)のアウトライン(Outline)も揃いました。

リビングダイニングの窓周りのウィンドウトリートメントも入ってきました。ベランダ側の大窓には、壁部分もカバーするシルエットシェード(ハンターダグラス社)が、ダイニングの横の小窓には、同じハンターダグラス社のルミネットシェードを取り付けて貰いました。

B&Bでお願いした円形のラグも入って、一通りリビングダイニングの家具が揃いました!