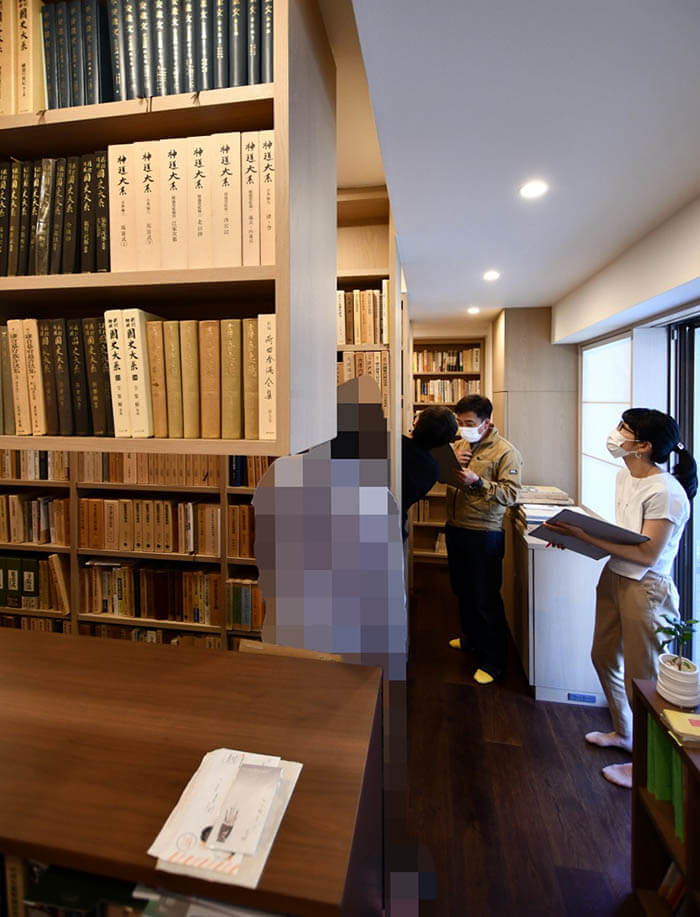

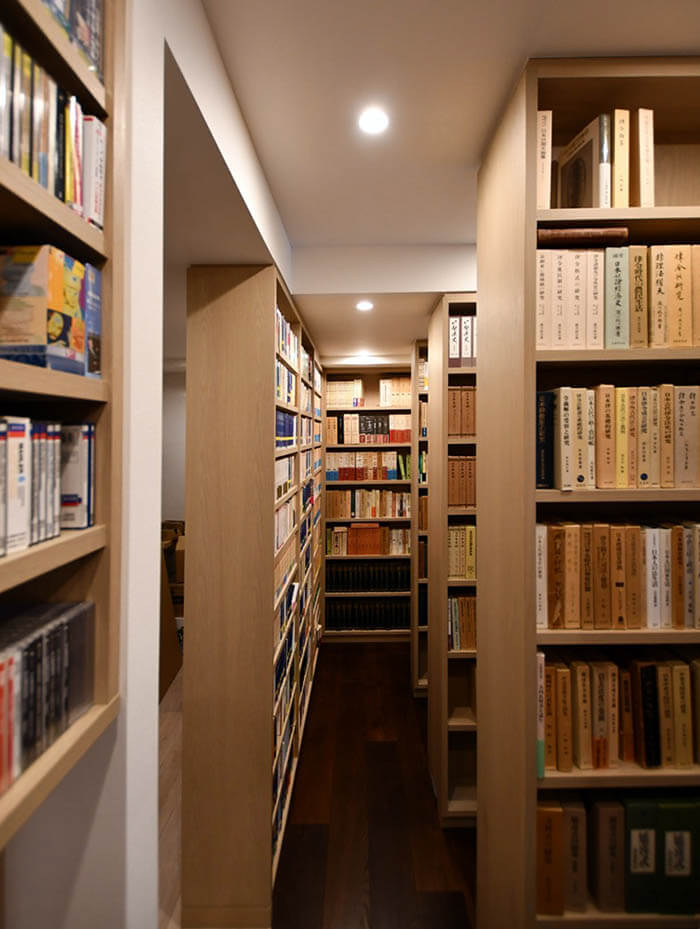

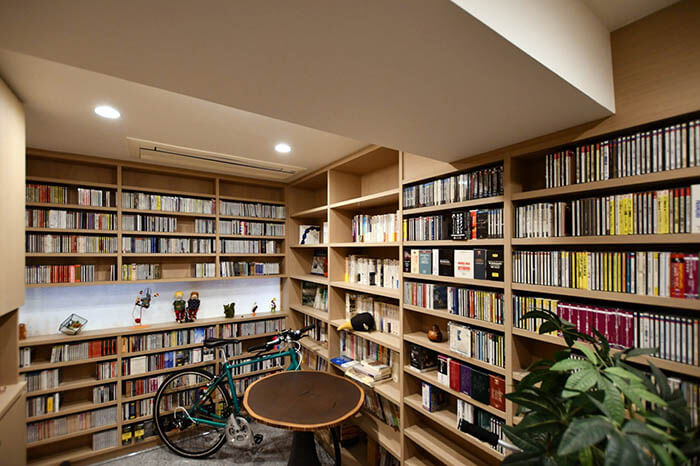

8年ほど前にリフォーム工事が完了しお引渡しをしていた代官山のTさまのお宅に5年ぶりに伺ってまいりました。

テレビやDVDプレイヤーの動作が悪かったり、インターネットが遅いことを改善なさりたいとのご要望で、担当スタッフだった竹田さん、工事をお願いしたリフォームキューの岩波さん、そして寝室に導入していたグラスルーチェの施工のハナムラの大西さんと4人で伺ってきました。

主寝室のグラスルーチェに組み込まれているテレビを新しいものに変えたいとのご要望で、パナソニックが6月末に発売するものであれば、グラスルーチェのガラスの取り外しと鏡面フィルムの微調整で、大きな作り直しなしで対応が可能なことをご説明いたしました。

2台あるDVDプレイヤーが共に不調とのことで、配線や熱などの問題を調べましたが、原因となるものは見つけられず、元々がお客さま支給品だったので、ご自身で買い替えて頂くようお願い致しました。

ただ、テレビの交換と同時に配線の交換と接続をハナムラが行ってくれることになりました。

常時熱を発しているアンプの上部の隙間が少なめだったので、大西さんと竹田さんで、上部の可動棚板を動かして、アンプ上部の隙間を大きくしてくれました。

寝室でのインターネット環境があまり良くないとのお話しだったので、玄関横のシューズインクローゼット内の弱電盤をチェックさせて頂きました。

8年前のリフォーム工事では弱電はリフォームしていなかった部分ですが、LANケーブルはCAT5の配線を使っており、今のお使い方であれば、この配線で問題ないとの大西さんの判断でしたので、このまま使うこととなりました。ただ、寝室のテレビにはLAN配線が来ていなかったので、寝室のWIC内に残っていたマルチメディアコンセントから壁と天井内を伝ってテレビが埋め込まれた壁まで配線をするとともに、WIC内に新しいWifiの中継器を持ってゆくことになりました。

大まかな方針が決まったので、一旦戻って見積りを作ることになりました。リビングは相変わらずとてもきれいにお使いで、とても気に入って下さっているとのことでした。

思い返すと、9年前に初めてお目に掛った時に、今までのカガミ建築計画にはない、とにかくカッコよく、スタイリッシュな空間を作って欲しいとご要望を頂いたことで、このようなインテリアデザインとなりました。ミノッティやモルテーニの家具を大々的に採用させて頂いたのも代官山T邸が初めての経験でした。

黒檀の突板で扉を作ったのも初めてで、このお宅を見て、Tさまのお知り合いのNさまが続いてマンションリノベーションのご依頼を下さって完成した南平台N邸と続いたことで、今のカガミ建築計画のシャープでスタイリッシュなスタイルが始まったと思うと、本当に僕らにとって分岐点となる大事な仕事だったのだと改めて感じました。