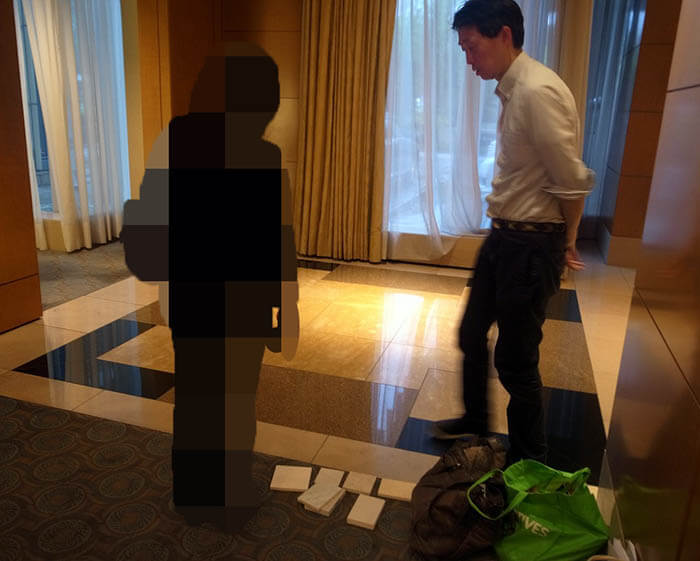

最終段階の工事進行中の白金台E邸ですが、諸々の理由で工事が遅れ気味になっておりましたが、お客さまのお引越しの予定の方が先に決まっておりましたので、お客さまに事情をご説明の上、工事途中段階ながら施主検査を行うことになりました。

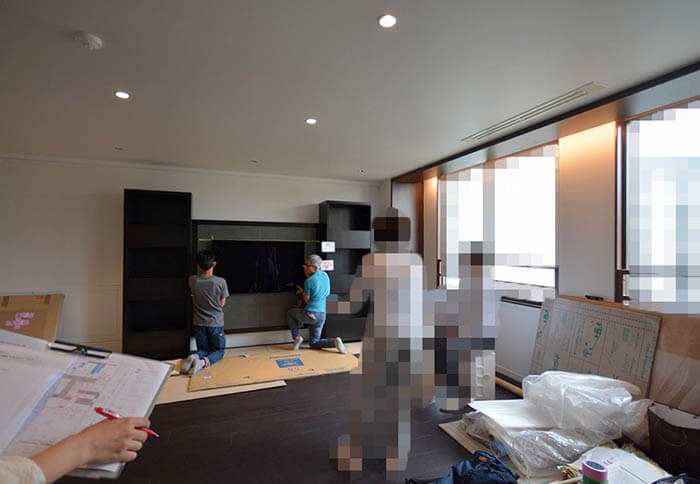

造作家具、照明を始めとする設備機器類の設置は終わっておりますが、幾つかの建具の吊り込みや完全な清掃が終わっていない段階での検査となります。

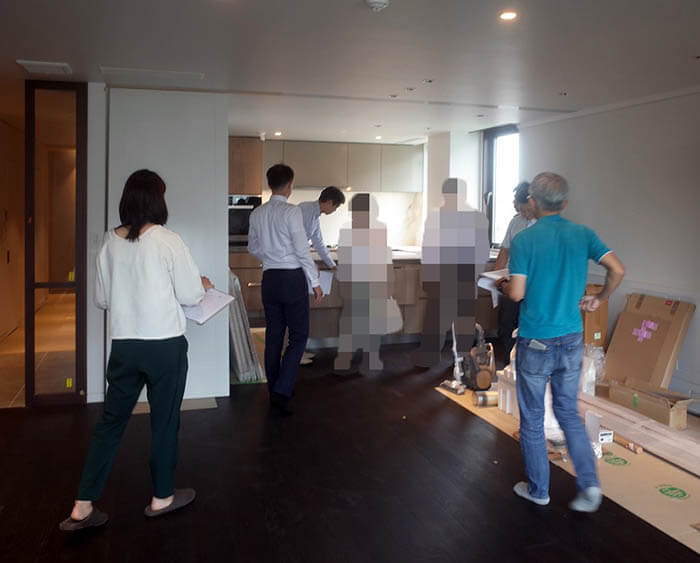

奥さまの思い入れたっぷりのキッチンについては、お願いしたモービリティーポの徳永さんに立ち会ってもらって、細かい傷や使い勝手の検査を行っております。

こちらは左右の飾り棚に挟まれたTV棚です。テレビの設置高さを決めて頂くために…、

窓際にソファの座面と同じ高さの箱を置いて、ご主人さまに座った位置で見て頂いた上で、テレビの設置位置を決めさせて頂きました。

玄関は、まだ姿見の鏡が取り付いていませんが、来客用トイレを隠したパネル扉の使い勝手をご説明いたしました。

来客用トイレは手洗いの高さに合わせて鏡の高さを見て頂き、それに合わせてペンダント照明の吊る高さも決めさせて頂きました。

お客さまの検査が終わった瞬間から、お引渡しに向けてペンダント照明の吊り込み作業が始まっていました。

玄関反対側の靴収納と扉の袖壁の収まりは、とてもきれいに出来ていました。照明器具については、お客さまがいらっしゃる前にシューティングをしております。

玄関ホールからプライベートゾーンへと進む廊下は、とてもきれいな出来だと喜んで頂けました。

主寝室の造作テレビ棚は、テレビ機器類の配線孔が開いていないことが判っていたので、設計側からの指摘事項としてお客さまにお伝えしております。床にはまだ洗面ボウルが転がっていますが、こちらは天板のサイズを間違って発注してしまっていたとのことで、数日待って頂くことになっております。

養生が外れて、全容が見えてきた主寝室のTV棚からご主人の洋服棚へと続く一連の造作棚です。

お子さまたちが主に使うご家族用の洗面と浴室です。これも以前の様子から見違えるほど良くなったとお褒め頂きました。

こちらはお嬢さまの寝室で、大谷産業の造作家具がピッタリとはまり込んでいます。こちらでは写真手前で写っていませんが、コンセントの位置に間違いが見つかったので、クロス補修と合わせて位置調整をすることになりました。

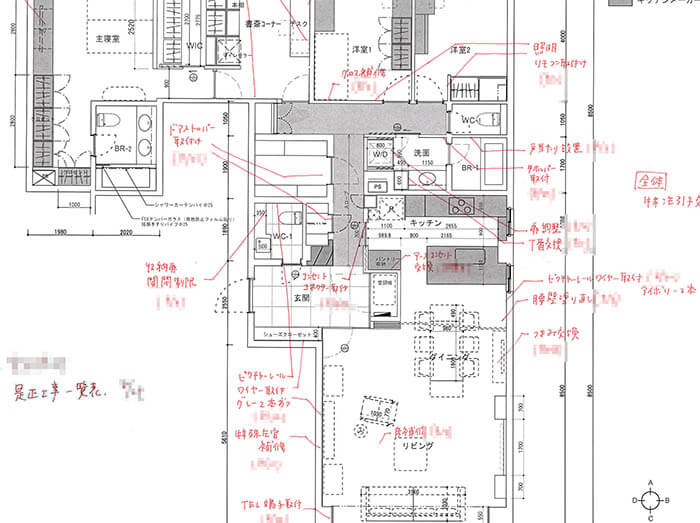

このように、まずは現地にて検査での是正項目を挙げて、後日施工会社と是正日程を調整したものをリスト化してお客さまにお出しすることになっています。お引越しまでの日数も限られているので、部分的にはお引越し後にも工事でお邪魔することが発生してしまいそうですが、その点はお客さまもご了承くださっているので、施工会社と一緒に頑張ってより良い空間に仕上がるように頑張って参ります。