カーペットとラグ専門のオーシマプロスの下目黒のショールームを訪問して参りました。以前、横浜A邸リノベーションプロジェクトでラグを使わせてもらった際には、こちらのイメージをお伝えして、サンプル帳を持ってきて頂いての打ち合わせでしたので、ショールーム訪問は初めてでした。

日本では、ある程度以上の高級カーペット&ラグのショールームは、カーテンやファブリックの展示と混ざっていることが一般的で、ラグだけを集中して探しにはあまり適していないと感じていましたが…、

こちらのショールームはラグとカーペットだけに絞った展示で、とても見やすい印象でした。

大きなサイズで展示されている品数は少ないですが、こちらのイメージを担当の大西さんに伝えると、沢山のサンプル帳の中から、良さそうなものをどんどん出してくれるので、色と素材感の海の中で泳いでいるような中で、サンプル選びを楽しませて頂きました。

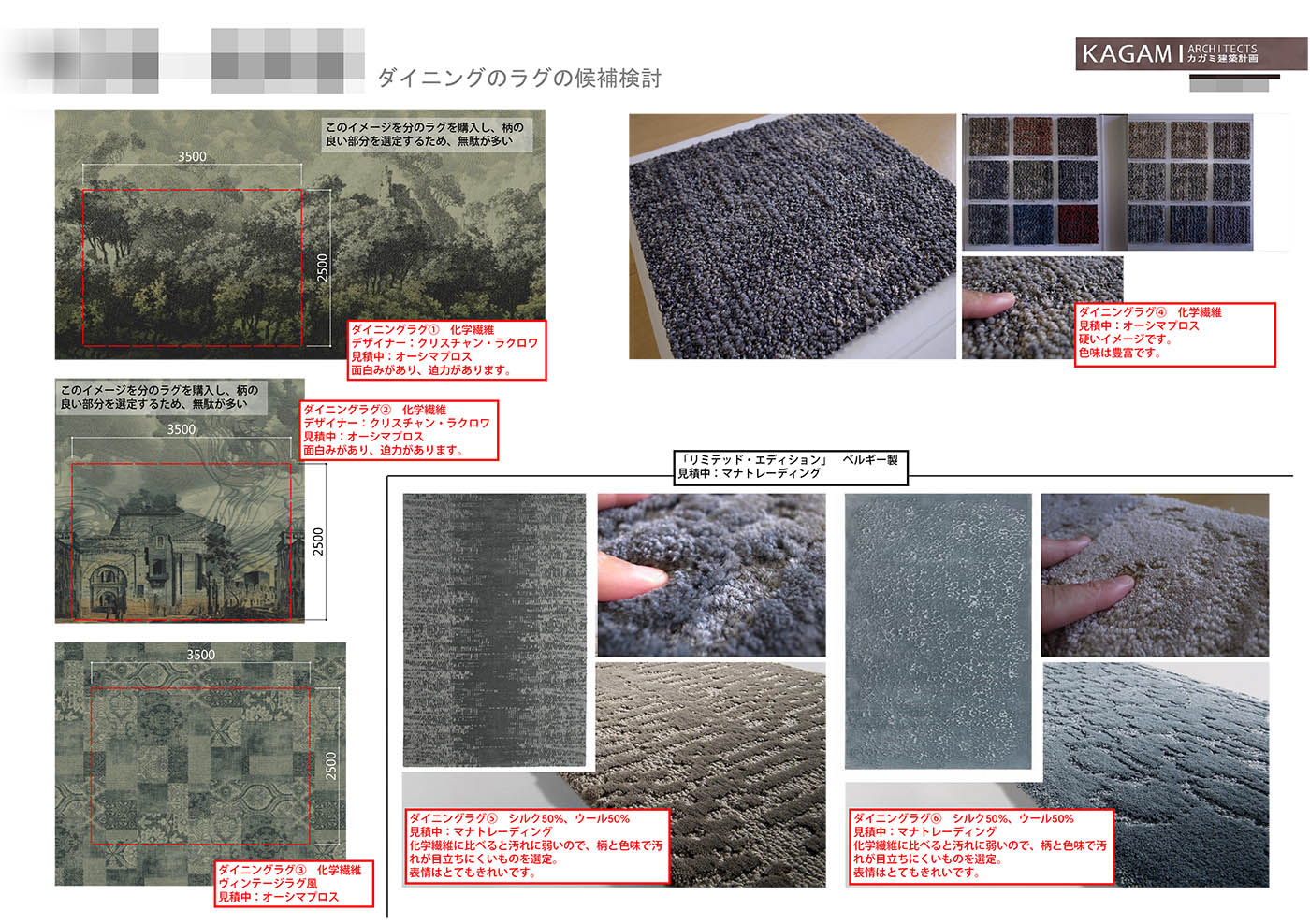

今回は西麻布N邸のリビングダイニングで検討しているラグを探すのが目的でした。リビングには大きなミノッティのソファーの下に敷くラグで、4×3メートル程度の大きなものを探していましたが、厚みがあってフカフカしたものだととても一枚では搬入ができないので、大西さんからのご提案で、2枚のラグを現地搬入時にアイロン溶接してもらう形となりそうです。ダイニングテーブルの下のラグはお子さまがまだ小さいので、こぼれた食べ物で汚れても目立たないものということで探しています。

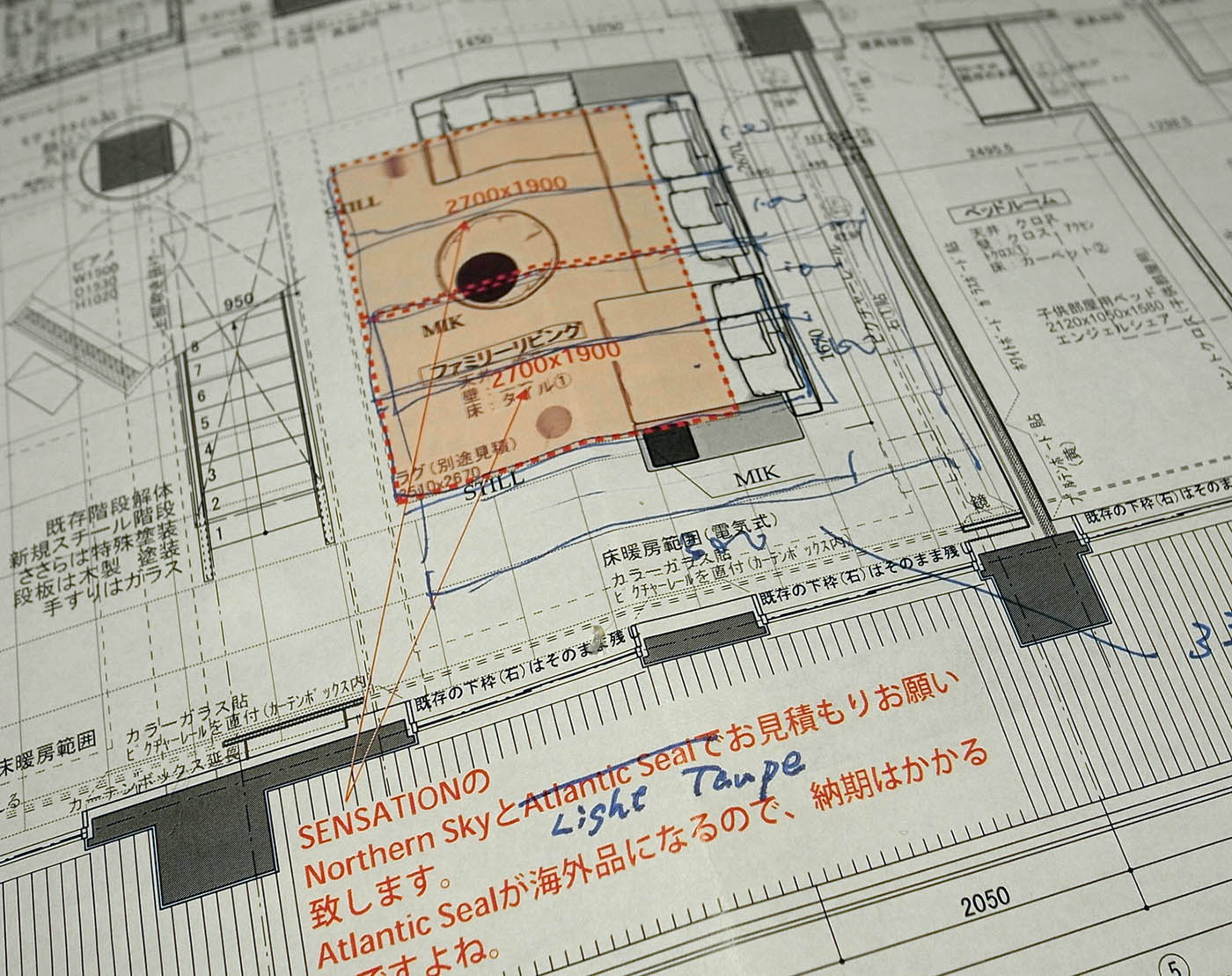

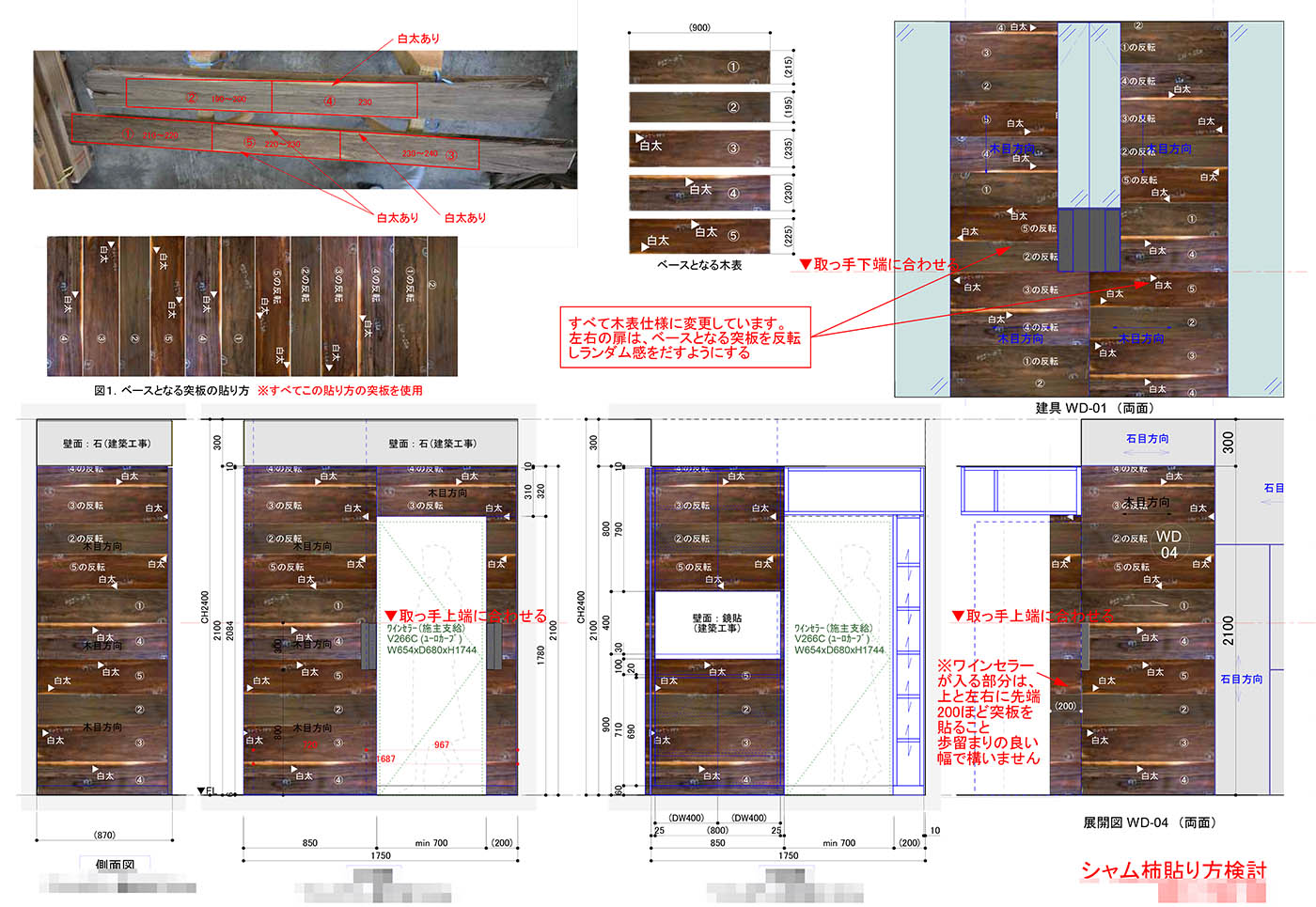

リビングのラグは、イギリスのCormar社のセンセーションシリーズを軸にご提案することになりました。耐久性があり、ポリプロピレン製ながら手触り感も良く、厚手でニュアンス色を揃えていることが決め手になりました。溶接するので、二色を並べたものを二枚溶接する形になりそうです。端部はオーバーロック加工でお見積りを依頼致しました。

ダイニングのラグは3.6×2.2のサイズで、デンマーク製のナイロン製のものが候補に挙がりました。写真のように、色が複雑に混ざったタイプで、色味も豊富で、何より食べこぼしの汚れに強いことが一番の理由です。こちらのラグの端部はボンド加工です。

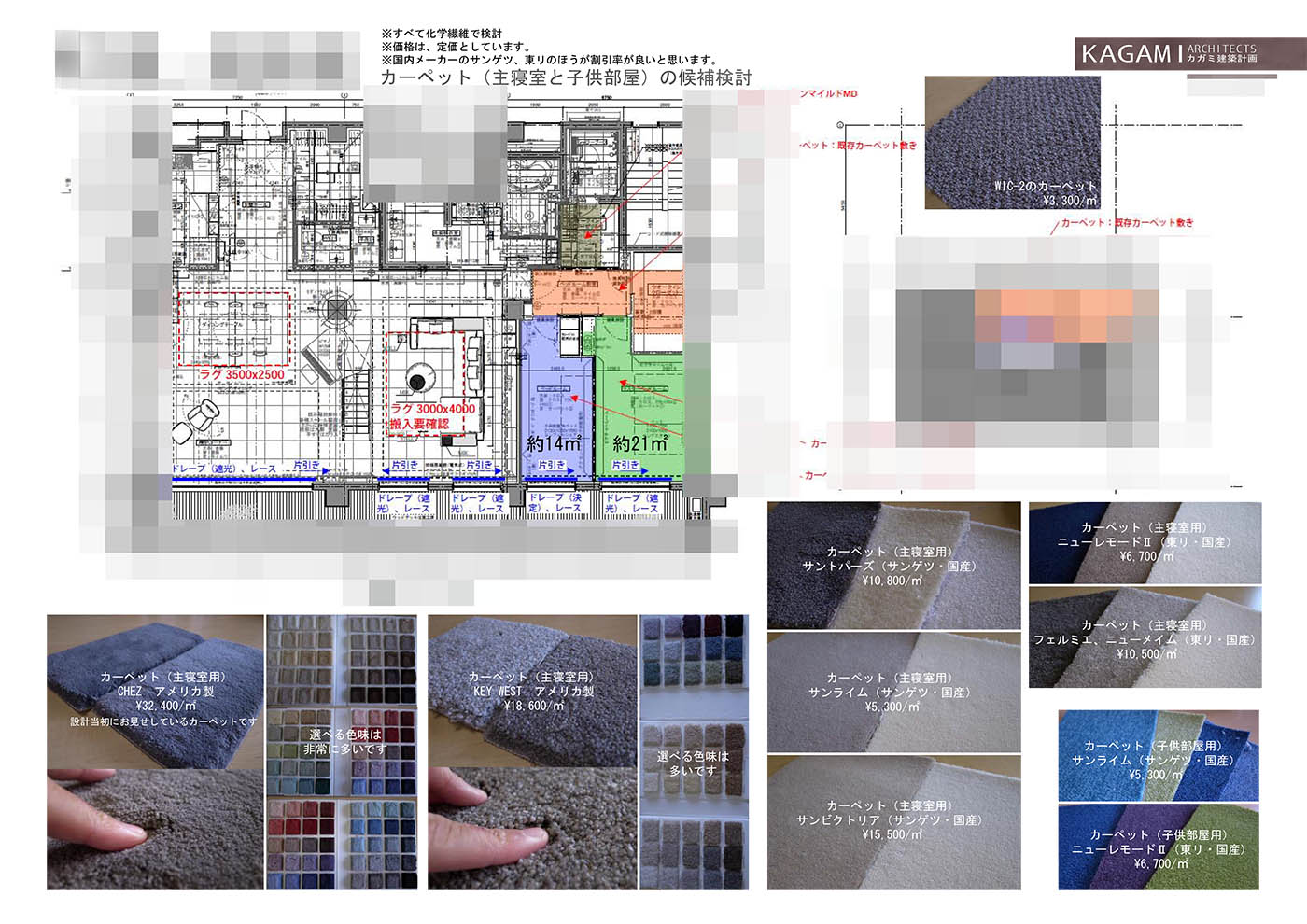

ご提案する西麻布N邸では、主寝室と子供部屋と、プライベートスペースの前室、そして二つのウォークイン・クローゼットがカーペット敷き込みを予定しておりますので、国産の比較的安価なものと米国製のフカフカした高級品と併せてご提案書を作りました。

メイントピックであるリビングダイニングのラグについては、オーシマプロスの他のラグ、いつもお世話になっているマナトレーディングの高級ラグも併せて2枚のシートに分けてご提案致しました。

これら資料を事前にお客さまのところにメールで送ってザっと目を通しておいて頂いた後、それぞれのサンプルとお見積りを纏めたものを持って伺い、最終的に上記のオーシマプロスの2種類のラグにご決定頂きました。