新しく始まったプロジェクトのご紹介です。都内の新築マンションの全面リノベーションプロジェクト、港区R邸です。

こちらは、まだ完成したばかりの新築マンションですが、お客さまが望んでいらっしゃるインテリアとは程遠い作りとなっているので、お引渡しと同時にリフォーム申請を管理組合(実際にはまだ発足していないので管理会社)に出して、工事を始めることになっています。

新築マンションで、こちらのマンションのように数億を超える価格のお部屋であれば、新築オプションといってデベロッパー側が建物を建設するゼネコンとの間にコーディネーターを手配してくれて、間取りの変更や仕上げ材の変更をしてくれるのが普通です。ただ、今回のケースではお客さまのRさまがこの部屋の契約をなされたのが、発売後しばらく経ってからの少し遅いタイミングだったので、その時点で既に新築オプションの期限が終わってしまっていたのです。

ここまで10回以上のお打合せをお客さまご夫妻と、このプロジェクトを紹介してくれたリフォームキューの担当の坂本さんと行ってまいりましたが、実は現地を拝見するのはこの日が初めてでした。新築マンションの施主検査に相当する内覧に合わせて現地を拝見させて頂きました。リフォームキューからは坂本さんをはじめ、設備や電気屋さん、坂本さんの上司の森井さんや石原さんも現場をチェックしに来てくれました。

お引渡しまでは、管理組合に保管されるべき竣工図をチェックすることもできなかったので、これまで詳細が良く分かっていなかった窓サッシ際の実測をさせて頂きました。

アルミサッシの冷たいシルバー色がお嫌いとのことで、無垢の木材やダイノックシートを張る予定ですが、それらがうまく施工できるか、細かくサッシのコーナーや取り合いを確認して行きました。

こちらが部屋に入ってすぐの玄関ホールですが、マンションのエントランスからエレベーターホールへと続いてきたラグジュリアスな雰囲気はここらへんで途絶えてしまっていました。

この浴室は、残念ながら一度も使われないまま取り壊されてしまうのです…。でも、ちょうど打ち合わせ最中だった浴槽のサイズや洗い場からの跨ぎ高さ、使い勝手などのご説明用に使わせて頂きました。

お客さまが帰られた後には、設備関係や床下&天井裏の作り方をじっくり研究してゆきました。まずは分電盤の様子です。

天井と床下、壁に見つかった点検口は全て開けて、中を確認してゆきます。

天井裏はこのような状況なのですが、写真を何枚撮っても、どのような実態になっているかを理解するのが難しいので、天井高さとコンクリート躯体の関係(なぜそこだけ天井が下がっているか等)、LGSの建て方、設備ダクトの内容と通る方向、電気・弱電配線の位置、その他設備(自火報等)と分けて、少しずつコンテキスト(文脈)を読み解くように理解してゆきます。

床下の点検口は、隠されたところにあるので注意が必要です。ここでは、洗面所の引き出しを取り外した下部にありました。ほかの人たちが覗き込んだのですが、手が届かないとのことで、手だけは長い僕が頭と手をキャビネットに突っ込んで床下の様子を覗いてみました。

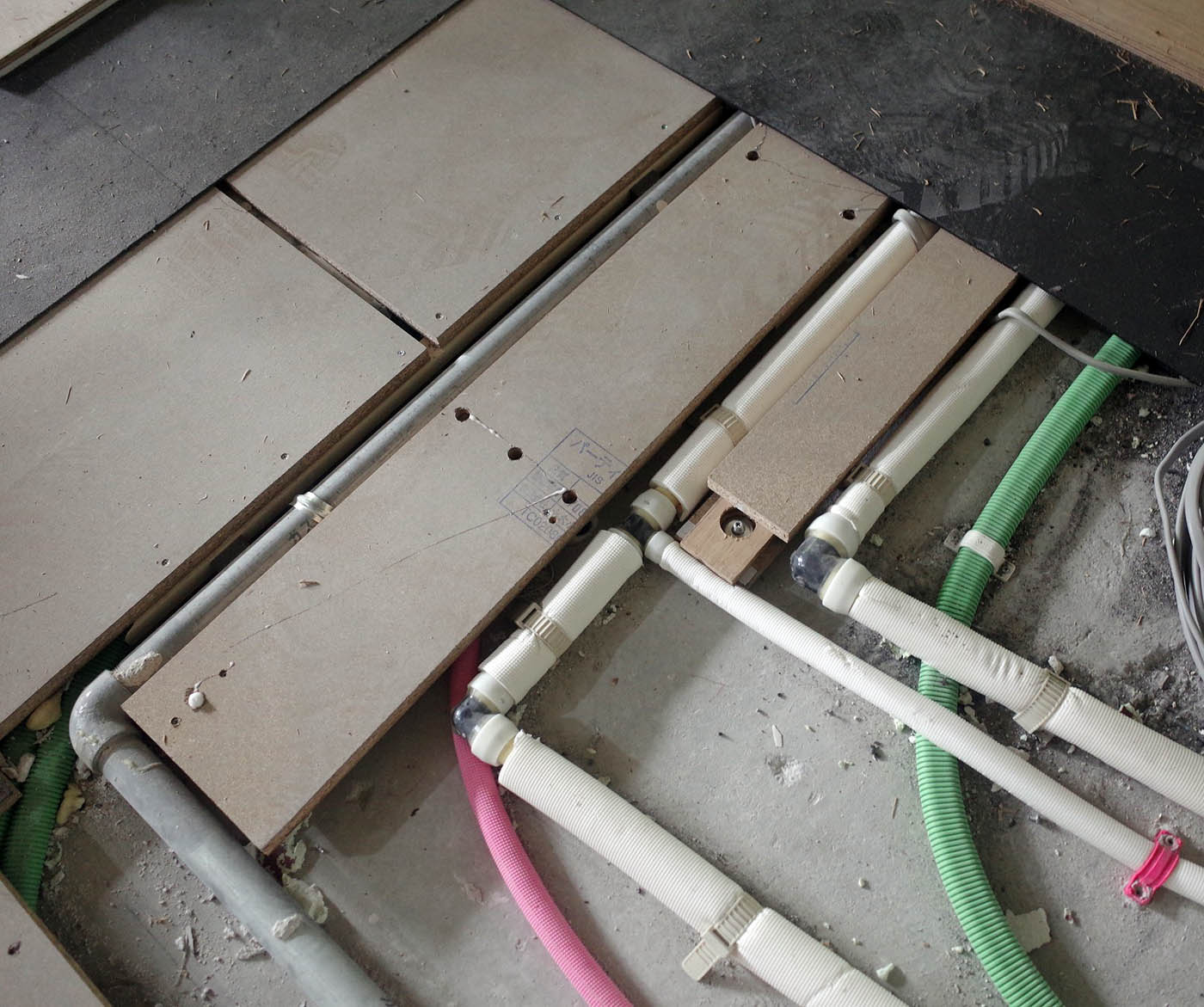

こちらが床下の状況です。灰色の太い管が排水管で、水色が給水、ピンクが給湯管となっています。水回りがレイアウトされている箇所は、床下のコンクリートスラブが一段下げられていることが分かりました。

浴室の天井裏からは、壁際に無駄になっているスペースが15センチほどあり、その分浴室を大きくすることが可能なことが判明しました。

壁から柱状に出っ張っているPS(ピーエス:パイプスペースのこと)もすべてチェックしました。キッチン横の大きなPSを低い位置にある点検口から手とカメラを突っ込んで上方向を撮影した様子ですが、床から150センチほどまでは何もなく、そこから上にダクトを集めたチャンバーボックスがありました。これは、床から150センチほどまでを収納に使うことができそうだとのことで、早速事務所に戻った後にお客さまに「良いニュースです!」とお知らせいたしました。キッチン回りの収納量に余裕が生まれそうです。

その他、壁際のPSにも結構な余裕があったので、配管のルートを変えることで、PSそのものをなくしたり、大きく縮小することもできそうでした。

まだ、お部屋の詳しい図面も揃っていない段階ですが、ここまでじっくりと調査をすることができたので、ここから先はその内容を検討しながら、より具体的な設計を詰めてゆくことができそうです。