造作家具やキッチンも入った新宿区T邸の現場は、最後の大物工事の建具の吊り込み作業となります。「建具(たてぐ)」は建築用語で、簡単に言えば扉やドアなのですが、窓や和室のふすまや障子なども含めた総称となります。また、「吊り込み」という言葉もあまり普通には使いませんが、建築用語では扉を枠に丁番(ヒンジ)で取り付けたり、上吊りレールに引き戸を吊るし込む作業のことを指します。その後の取っ手や鍵などの取り付けも含みます。

そして吊り込みには2段階の作業があります。まずは仮吊り込みです。これは先行して作られている枠に対して、少し大きめに作ってきた建具を現場で吊り込みながらサイズ調整をする作業となります。

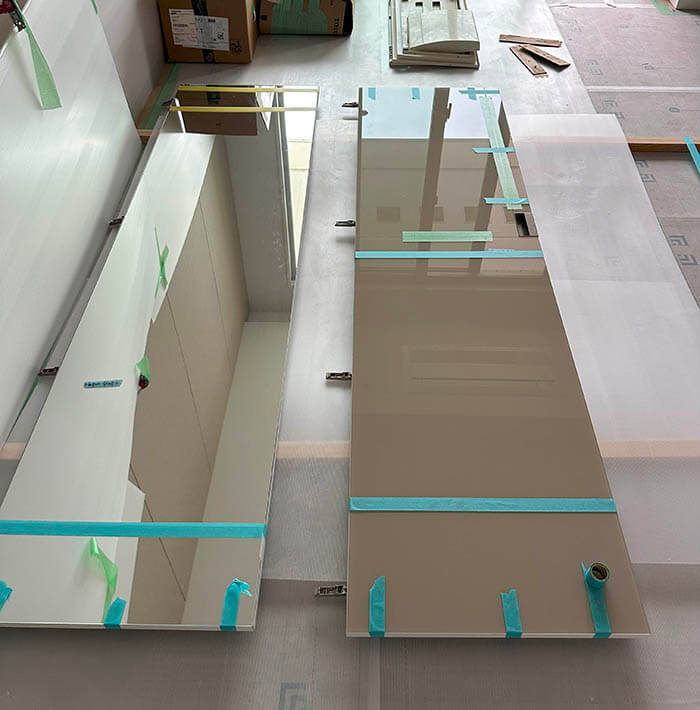

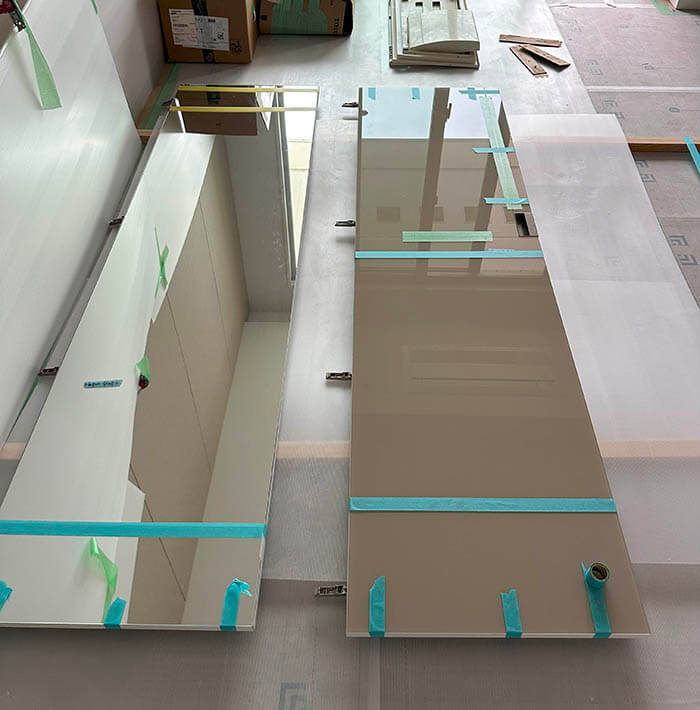

板材が積み重ねられているだけのように見えますが、クローゼットの扉以外、全てを特注でお願いしている建具の半分ほどがまず最初に現場に入ってきた様子です。端部から見ても、サイズも厚みもマチマチで、埋め込まられている金物があったり、レールの溝があったりと、多種多様な建具があることが判りますね。実は仕上げも突板仕上げだったり、塗装仕上げ、ダイノックシート巻き込み仕上げなど、同じ仕上げは1セットしかないくらい多様な建具となっています。

一番表になっていたのは、この框扉です。手前にある道具も、中々に楽しそうですね…、

判りやすい道具でいえば、玄能(かなづち)とノミ(ミノ)、ドリルや金尺(L字の定規)、他にも建具の厚みに合わせてロックセット(ハンドルとラッチやカギをつなぐ金物)の位置を正確に出す道具などを上手に使いながら熟練の建具屋さんが作業をしてゆくのです。

キッチンからサブ玄関へと繋がる扉が仮に吊り込まれています。その奥の冷蔵庫収納上のフリップアップ扉も建具屋さんが一緒に吊り込んでくれています。

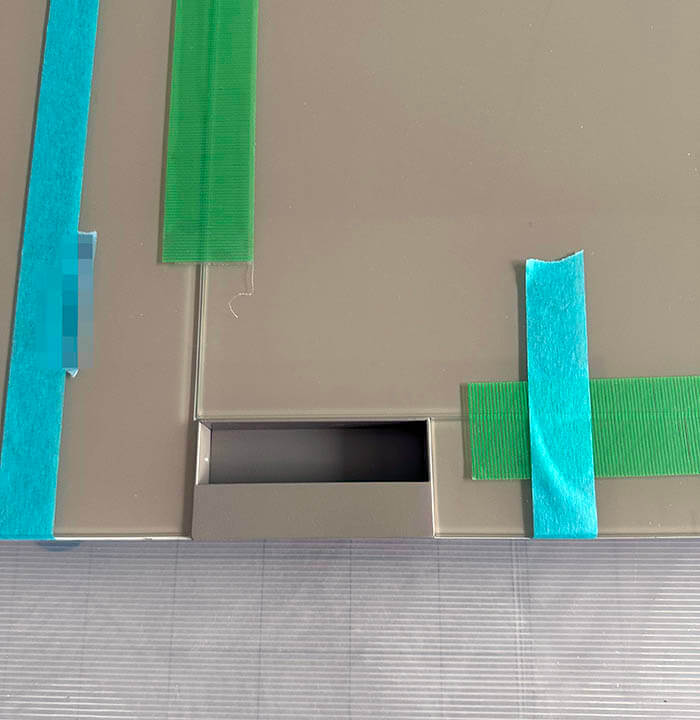

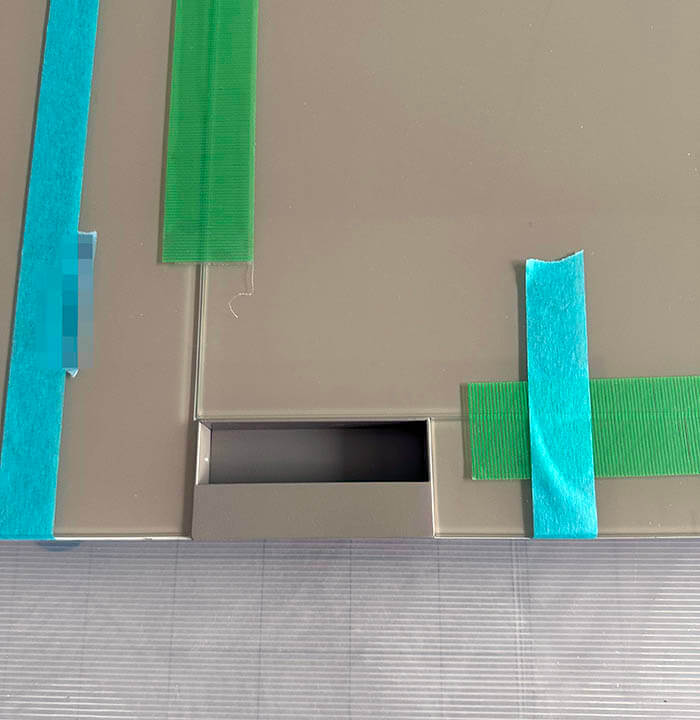

カガミ建築計画が得意とする、特注の取っ手を掘り込みでつけた建具ですが、

こういった特注取っ手の場合には、レバーハンドルがないので、通常のラッチが付けられないので、ローラーラッチをつけて貰っています。取っ手が建具よりも少し大きめに作ってあるのは、こちらの建具がダイノックシート張り仕上げなので、その張り止まりを考えてのことです。

吊元側も通常のヒンジではなく、隠し丁番となっているので、シンプルに見える建具ですが、相当な熟練の職人さんではないと時間ばかりが掛かってしまうのです。

一度仮吊り込みされたものを現場監督も一緒に開閉を確認したところで、また外して一度工場に持ち帰るのです。

今回のプロジェクトの建具で一番面倒なのが、対面キッチンのダイニング側に吊り込む2連の引き戸となります。

2枚の建具が、キッチンカウンターの上を動いて、使わないときには袖に作られたポケット(現状はポケットの取り付け用の下地だけしかありませんが)に入って、引き出したときにはダイニング側からキッチンを隠すことができるような仕組みの建具なのです。

キッチンには建具の加重を掛けるわけにはいかないので、上吊りレールを使って文字通り吊るし込んでいます。この扉の戸当たりになる箇所が、先日の工事で建て込んだ金属製の枠材となっているのです。

建具2枚だけではなく、デザインを揃えたポケットのカバーも同じように建具で作ってもらっています。仮吊りが終わったところで、こちらもすぐに撤収して、工場で吹き付け塗装で仕上げて貰うことになります。

そして3週間後です。きれいに塗装されたキッチン間仕切り建具が現場に戻ってきました。先ほどのMDFでは良く見えなかった掘り込みの装飾も、吹き付け塗装でくっきりと見えるようになりました。

扉の開閉でダイニングからキッチンがどこまで隠せるかを比較した写真です。

こちらはキッチン側からダイニングを望む写真です。急な来客時などに、扉を閉めるだけでキッチン内のゴタゴタを隠せる安心感がありますね!

先ほどの框扉も塗装され、特注金物が取り付いた形で現場に戻ってきました。

ライトグレーの焼き付け塗装された特注取っ手です。

そしてこちらが最終的にガラスと曇りフィルムを入れて吊り込まれた框建具です。この建具はキッチン奥のユーティリティーからバルコニーへのサッシの手前に吊り込まれたものです。裏手のバルコニーが少し陰気で日常生活ではあまり見たくないこと、とはいえ明り取りとしての窓は欲しいことから、手前に引き込み仕様の框扉をご提案した次第です。

寝室に二枚置かれているこちらの建具は、左が鏡を貼ったもので、右がカラーガラスを貼ったものです。建具に鏡やカラーガラスを貼るのは現場で行ったのですが、ミラーマットと接着剤の併用で、接着剤が完全に乾くまで、フラットな状態にして3日ほど置いておかないといけないのです。

鏡張り建具はサイドの掘り込み取っ手で開閉しますが、カラーガラス張り建具は取っ手が必要なデザインとしたので、このようにカラーガラスを分割して、その交点に色を揃えた特注取っ手を取り付けて貰いました。

玄関横の靴や傘の収納の扉として鏡とカラーガラスの建具が吊り込まれた様子です。鏡張りの建具は玄関の姿見を兼ねています。一番左側の木製の建具はガラス入りの特注取っ手を入れた突板仕上げとなっています。

以前、現場に置かれていた、こちらにガラスを入れてビス止めすることで、このようなデザインの建具を作るのです。多様な素材、色、仕上げを使い分けて、その場にあったインテリアや使い勝手を実現するのがカガミ建築計画のデザインの特徴なので、現場の工務店や建具屋さんには大変面倒を掛けてしまいますが、その分仕上がりは素晴らしいものになると信じて設計をしてます。