低層マンションの最上階メゾネット住戸の上階リフォームの渋谷区L邸では、最初から色々な経緯があってリフォーム案が変遷してきました。

最初にご依頼があった際は、主寝室と洋室はそのままで、それ以外の水回りやクローゼットを中心にリフォームをなさりたいとのご要望でしたので、水回りの位置は変えず浴室と洗面を作り直し、通り抜け型のウォークスルー・クローゼットを作る程度のご提案でした。

対案として、洋室の位置を移動して、ウォークインクローゼットを大きくする案も作ってみました。

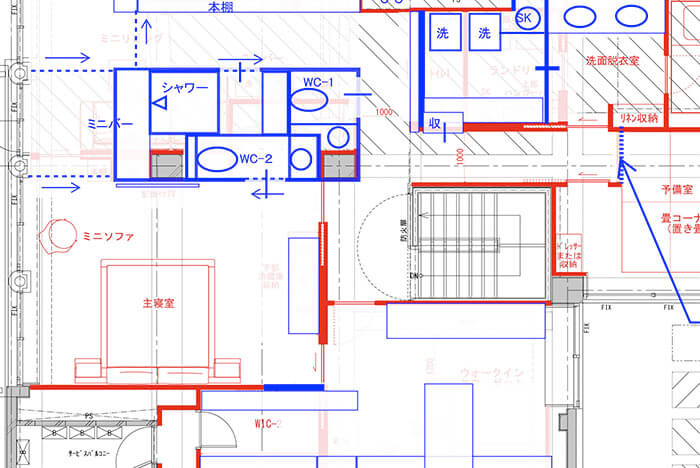

玄関から主寝室を通らずに奥の洗面や浴室にアプローチできる動線を作ることの優先順位が強いことが判ったので、トイレとシャワーをコンパクトに纏めて、その周囲を回れるような回遊動線の案も作ってみました。

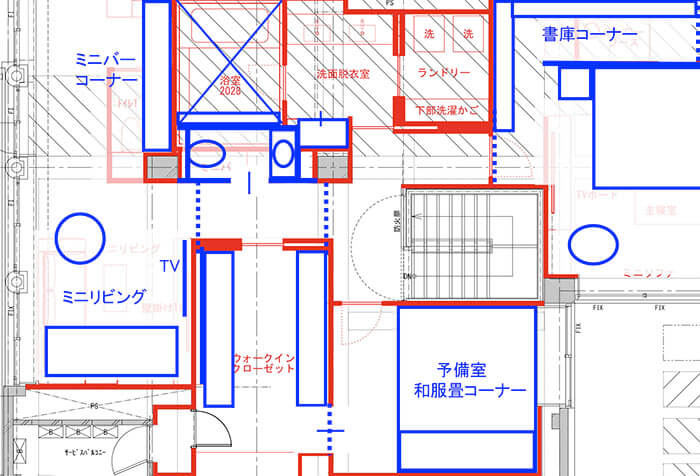

この階で一番大きな主寝室を窓際で一番明るく開放的なエリアに置くと、どうしても動線や水回りが苦しくなってしまうことが判ったので、一番右奥に主寝室を持ってきて、窓際にはご夫妻でリラックスできるミニリビングとミニバーをご提案したところ、これが一番良さそうだとのことで、この案をブラッシュアップしてゆくこととなりました。

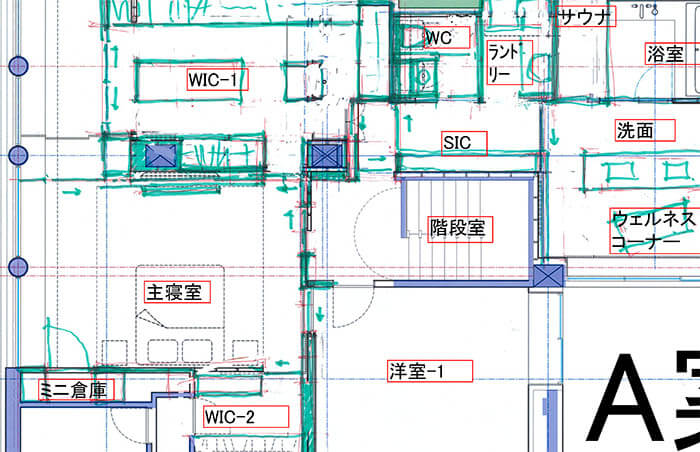

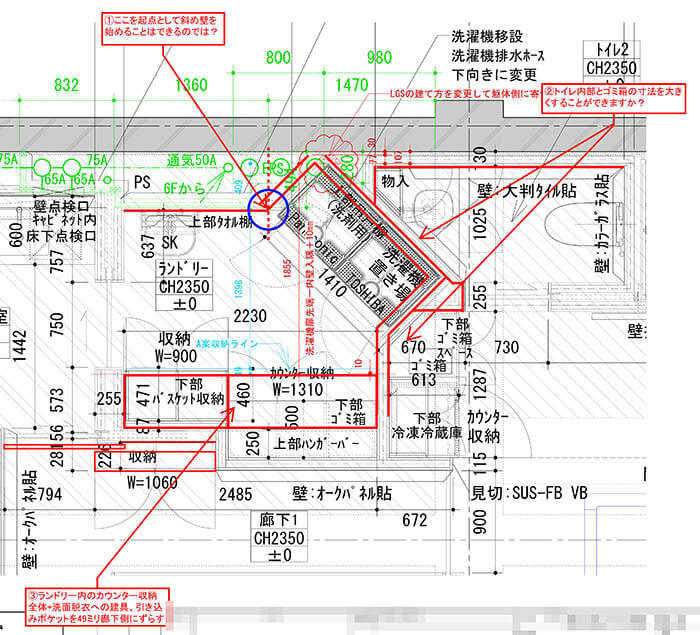

各務がラフに作った案を、一緒に設計を進めてくれているハク・アーキテクツスタジオの後藤さん&関さんが図面化してくれたものがこちらです。ただ、まだ右上の洗面室奥のランドリールームと主寝室奥のトイレとシャワー室部分がうまく納まっていません…。

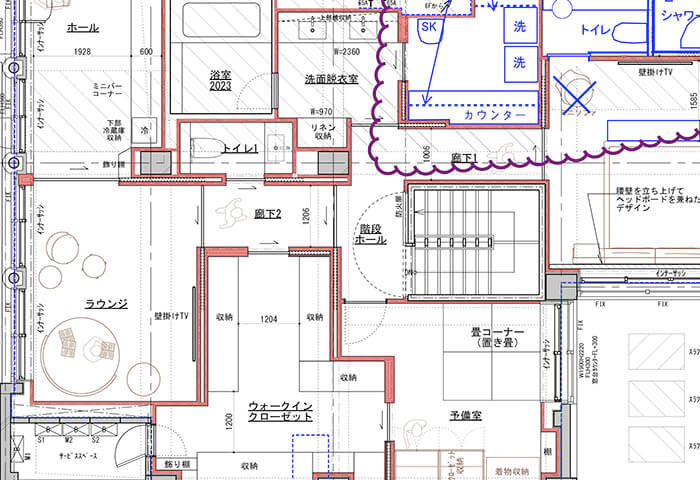

お客さまのLさまご夫妻とお打合せを重ねながら、更に細かい点を改善させていきます。ランドリーコーナーで洗濯機2台を斜めにする案は、突然に天からアイデアが降ってきたのです!

ランドリーの条件は、壁際のPS部分を触らないこと、寝室側にミニ冷蔵庫とゴミ箱を設置すること、寝室側のトイレの手洗いカウンターを使える寸法にすることの3つでしたが、この斜め案は全てをクリアすることができそうなのです。

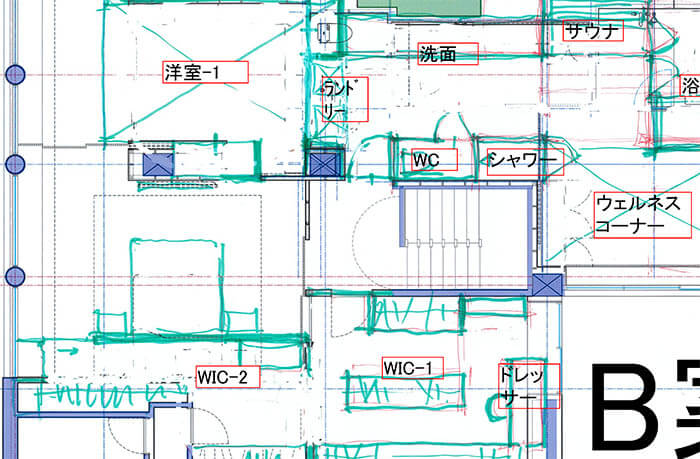

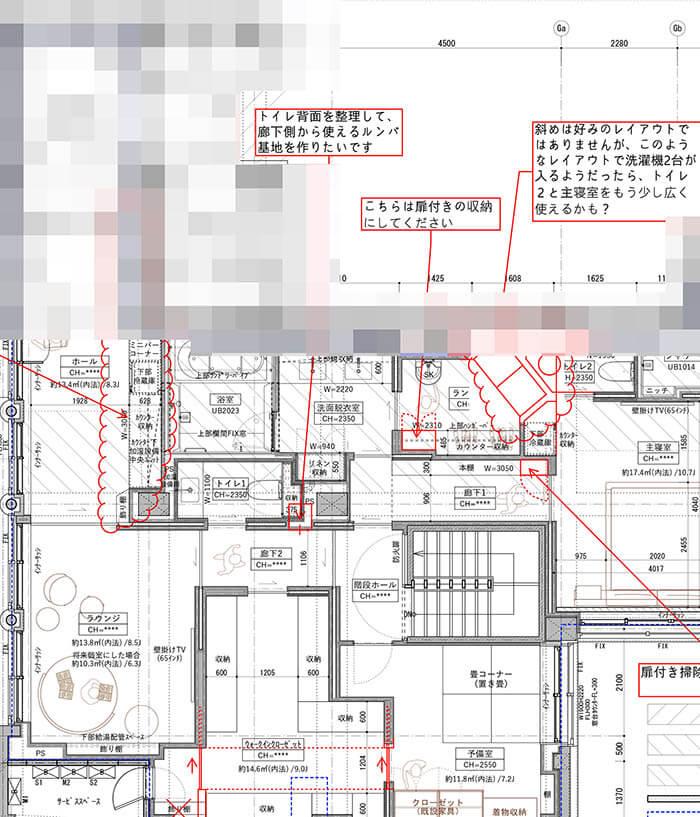

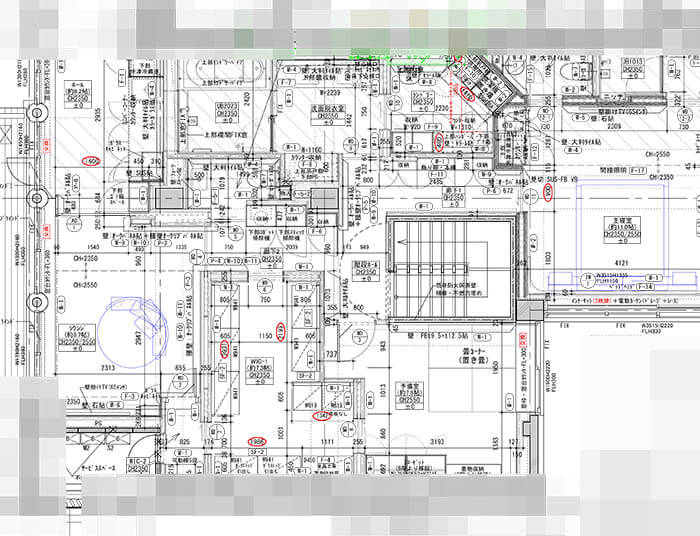

その平面計画を内装デザイン、展開図、設備や照明等と合わせてハクが取りまとめてくれて、それを三井デザインテックが見積り用にリライトしてくれた平面図がこちらです。細かい寸法や造作家具や建具のデザインまで緻密に考えた図面となっています。

この内容で三井デザインテックが見積りを進めてくれています。