渋谷区L邸のLさまご夫妻は、当初より本物の大理石や大理石調のセラミックを仕上げ材に使うことに強いご興味を持っていらっしゃいました。

まだ、間取りも決まっていない初期の頃に、仕上げ材の候補としてお持ちした素材から大理石をもっと見てみたいとのことで、お持ちしたイタリアの大理石ブランド「アントリーニ」の素材サンプルをお見せしました。

石英の塊をレジンで固めて、スライスした特殊の素材ですが、光が透過することも面白いと感じてくださったそうです。因みにこれらのサンプルは、まだアントリーニが関ケ原石材と提携する前の6年ほど前に、イタリアに直接連絡して送ってもらったものです。

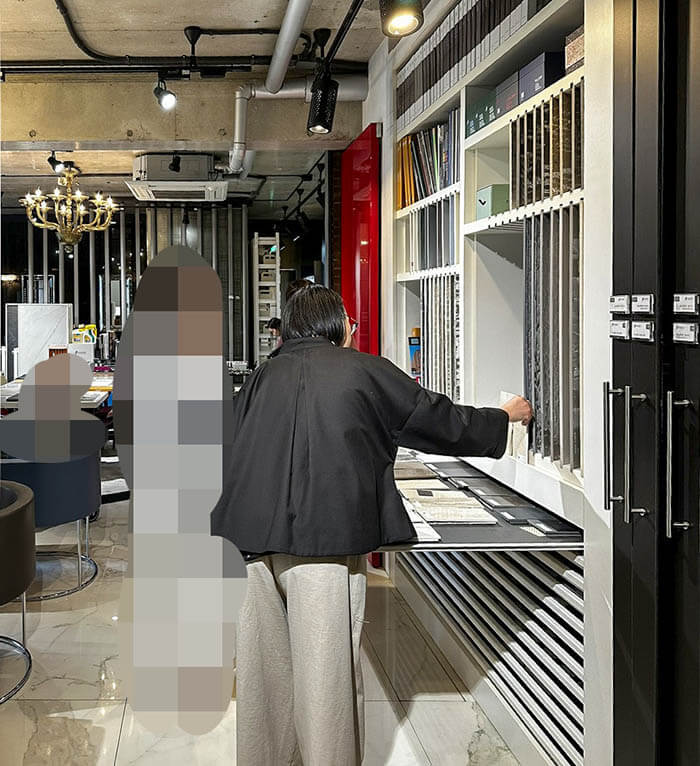

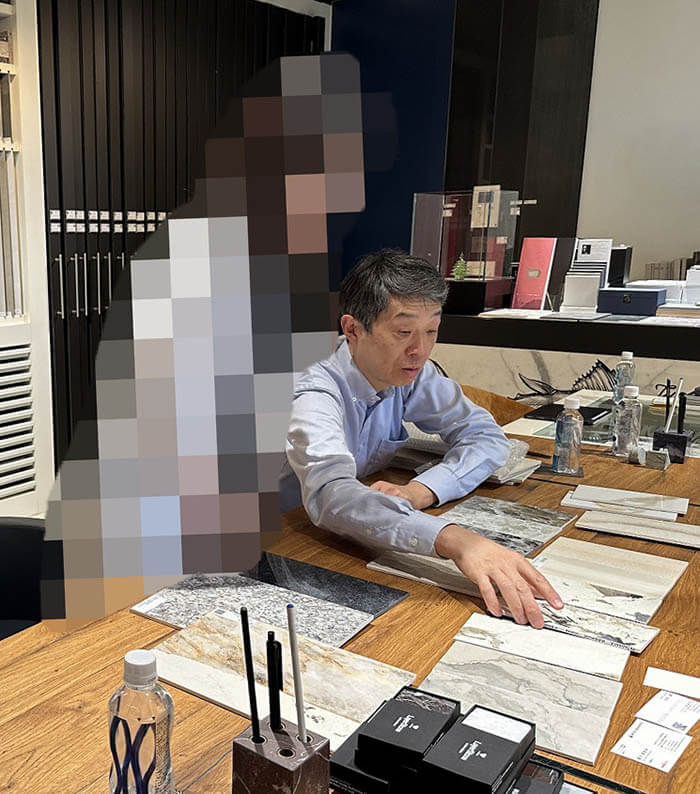

本物の大理石は価格のこともありますが、実用上水染みなどのメンテナンスの問題があることで、当初は大理石調のセラミックのショールームをご一緒に見て回りました。こちらは欧州のタイル最大手のマラッティのショールームです。

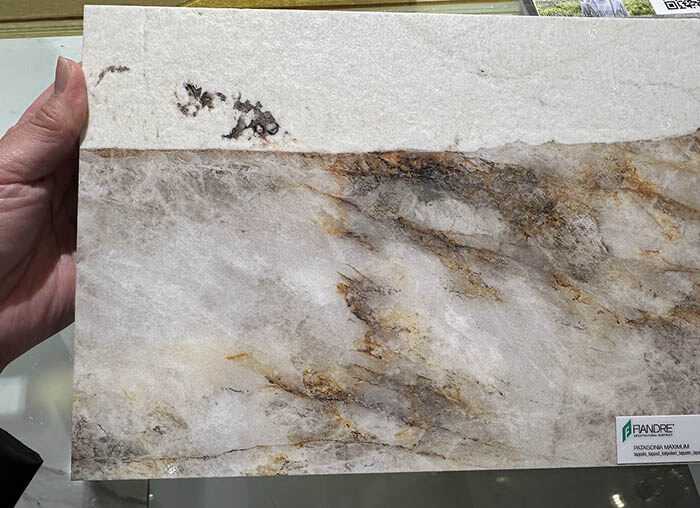

こちらはイタリア建材コンサルタント会社のアークテックが扱っているフィアンドレ(イタリア)の大判セラミック展示です。

どちらのショールームでも、はがき大のサイズのサンプルを頂くことができるので、

まずはどこに使うかをあまり深く考えずに、気に入ったサンプルを集めることになりました。

大理石調セラミックでも、ツヤありとツヤ無し(マット)仕上げがあるので、各2枚ずつを集めるとかなりの量になってきました。

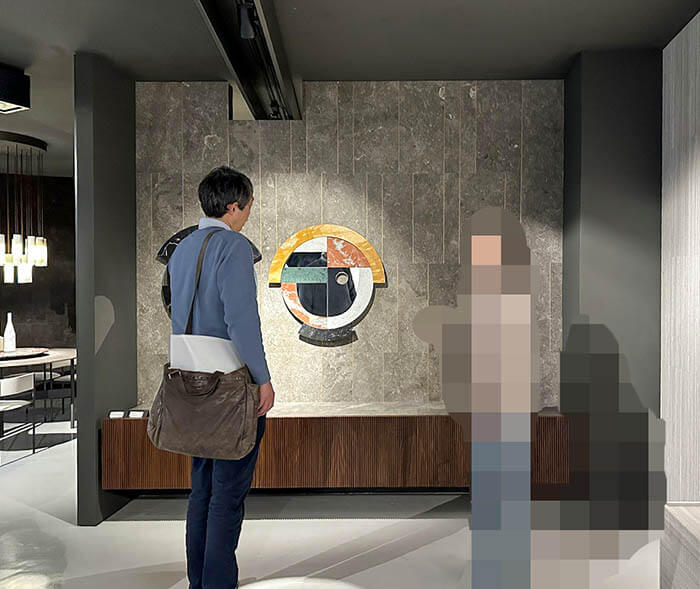

本物の大理石も見てみたいとのことでしたが、都内の大理石ショールームはどこもこじんまりとしているので、加工した大理石ではありますが、僕らが良く使うサルバトーリの展示を見て頂きました。

オーソドックスな大理石の表面に色々な加工を施すことで、普通とは違った表情が出ることを面白がっていただきました。

「大理石というと、荘厳で冷たいイメージがある素材だと思っていましたが、こんな柔らかい表情の使い方もあるのですね」と喜んでくださいました。

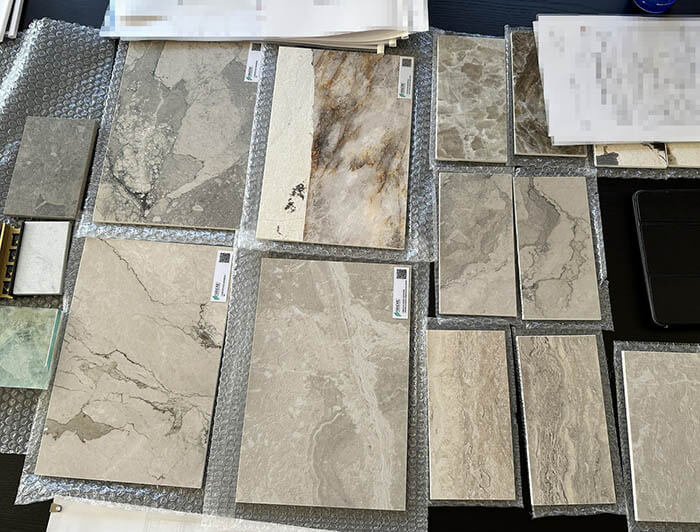

間取りのお打合せの合間にそれまで候補に挙がってきた素材類を一通り集めて、僕ら設計側なりに使う場所も考えてお持ちしたのがこれらとなります。

ただ、セラミック素材をこうやって並べてみると、どれもグレーベージュで似たようなものばかりになってしまいました…。

ちょっと印象的なこちらのセラミックは、似たようなものを奥さまが博多のホテルで見たことがあるとのことでした。

こちらで調べてみたところ、博多リッツカールトンでこのような石材が水回りに使われていることがわかりました。これはパタゴニアと呼ばれるクォーツァイト大理石です。こちらの写真は、博多リッツカールトンのサイトから借用したものです。

クォーツァイトは透過性がある石英が混じった大理石で、セラミックでの再現性がもっとも難しい物なので、もしパタゴニアに興味があるようなら、本物と見比べてみることをお勧めいたしました。そうこうしているうちに、やはり一度は本物の大理石もじっくり見ておきたいとのことになり、岐阜県関ケ原市にある関ケ原石材さんの倉庫に日帰りで行くこととなりました!

関ケ原石材は東京ドーム5個分の大きな敷地に、イタリアの大理石ブランド・アントリーニと共同したアントリーニ・ストーン・ギャラリーと、オリジナル石材ブランドのストラッド・ギャラリーがあります。この写真は、ストラッド・ギャラリーの入り口です。

こちらがストラッドの内部です。元々関ケ原石材が持っていた、貴重でデザイン性が高い石材のコレクションギャラリーとなっています。手前には季節に合わせて、幾種類かの希少な石材がピックアップされており、その石材の表情とマッチするイメージ写真を展示し、インスピレーションを沸かせてくれるようなショールームとなっています。

そしてこちらが扉一枚で繋がっている隣接するアントリーニ・ギャラリーです。まるで石材の美術館のような空間です!アントリーニもイタリアの石材ブランドで、関ケ原石材と共同で、世界中の珍しい石材を集めている会社です。お客さま或いは設計者が選んだ石材スラブ(一枚3m×2m程度、厚み20~25ミリの板材)を現物を指定して購入することができる珍しいシステムとなっています。システムの説明については以前のブログに書いているので、そちらをご参考にしてください。

ご夫妻でご一緒したLさまご夫妻も、これだけの石材を一堂に並べたところを見たことが無かったので、「これは来てみないと分からないですね!」と喜んでくださいました。少しでもご興味がありそうな石材があると、都度関ケ原石材の石材マニアの中西さんがその石の原産地や由来、使われている外国のホテル名や日本のプロジェクト名を教えてくれるのです。

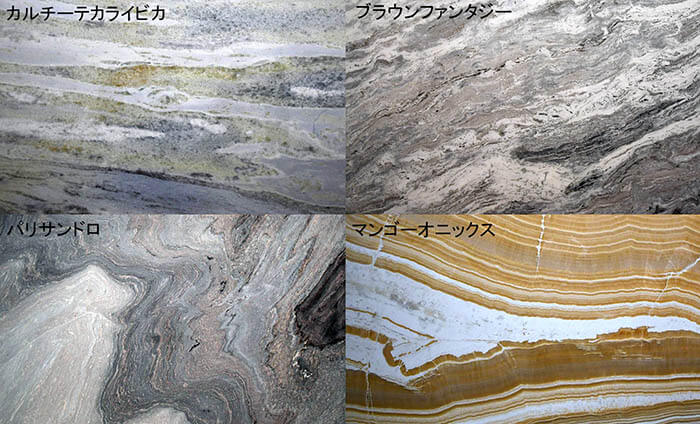

お二人が気に入ったものを何種類かピックアップしてまとめたものがこちらです。ブラウンファンタジーとパリサンドロは似たような色味ですね。カルチーテカライビカは僕らも初めて見た石種ですが、薄い灰色の中に緑や薄青やオンレジや黄色が差したように流れている石材でした。オニキスの仲間のマンゴーオニックスは、他3つと全く違いますが、華やかさがきれいなのでどこかに使えないか検討してもらえないかとのことでした。

最初に関ケ原まで足を延ばすキッカケになったパタゴニアも展示されている現物を見たのですが、ブラックトルマリンと呼ばれる黒い墨のような部分が多く、イメージとは違うとのことでした…。

ただ、アントリーニギャラリーのちょうど中央位に、このきれいなパタゴニアが展示されていました。もう現物としては販売していないものだそうですが、このくらいのきれいなものが今後入ってくるようであれば、洗面所に使いたいとのご意向を頂きました。

これでこの日の関ケ原石材ツアーは終わり、皆新幹線で東京に戻りました。

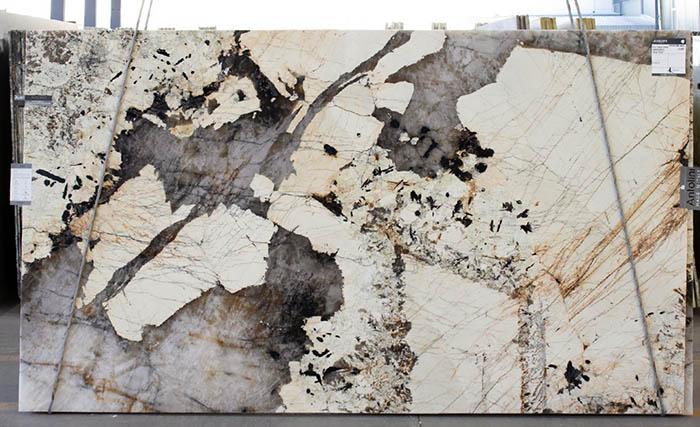

その後も関ケ原石材の中西さんとメールでやり取りをしている中で、次の次のコンテナでこの写真のパタゴニアが日本に来るとの情報を貰いました。まだ、磨く前なので、ブラックトルマリンがどのくらい見えてくるのか分からないのですが、パッと見良さそうな風合いなので、磨かれたらその写真も送って欲しいとお願いいたしました。

その1か月後くらいに届いたのがこちらの写真です。こちらもまだイタリアで日本に出荷する前の写真を特別に送って見せて貰ったものです。ブラックトルマリンはある程度ありますが、透明なクオーツ部分とベージュの透過しない部分が地形のようにくっきりと分かれており、これは良さそうだとのことになり、施工をお願いする三井デザインテックから購入してもらうこととなりました。

実際はまだお客さまとは工事契約を結んでいないので、もし何かのことで工事をしないことになったり、この石材をリリース(手放す)することになった場合の為に、ある程度の費用を準備費として三井デザインテック側にお支払いしてもらう形で購入の手はずを進めて貰います。