大分以前にこのブログで紹介した西麻布T邸のリフォーム工事ですが、この度工務店リフォームキューさんとの契約も無事締結され、工事がスタートすることになりました。

こちらは既にお引越しも済ませたガランとした部屋の状態です。リビングからキッチンと奥の寝室が見えていますが、この部屋が大きなリビングダイニングキッチンにリフォームされることとなっています。

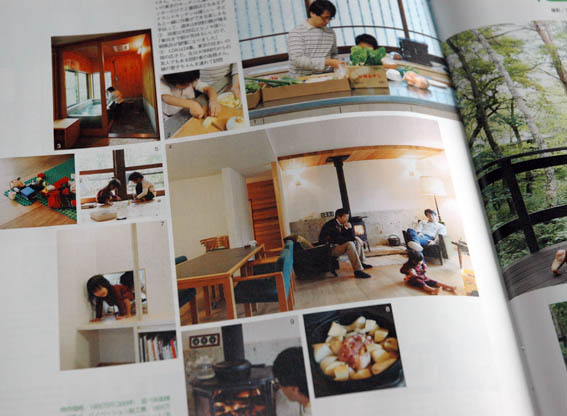

今となっては少し懐かしい写真ですが、まだ家具があった頃の仕上げ材の打合せ風景です。今回は費用の制限もあって、僕らの設計としては珍しく、お施主さまからの施主支給品が多く発生するスタイルのリフォームになっています。奥さまのMさまが、素晴らしい情熱と粘り強さを発揮してくださり、色々とコストパーフォーマンスが良く、面白い製品を見付けてくださっているので、それらがどのように組み合わされてくるのか、とても楽しみです。

解体前のひと時に、仕上げ材の最終確認をしている様子です。設計デザインについても、通常の設計監理のスタイルを取らずに、お付き合いのあるリフォームキューさんにトップに立ってもらい、僕らはデザイナーとしてその下に入って打合せを進めてきました。右から奥さまのMさま、リフォームキューの石原さんと坂本さんです。

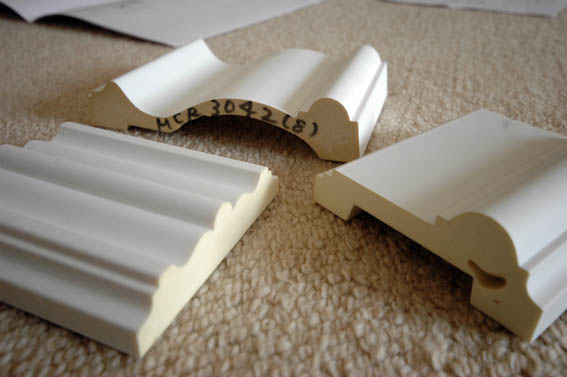

白をベースにモールディングとケーシングを使って、上品かつ華やかな空間になるようにデザインしています。写真は塗装用のモールディングとケーシングサンプルです。

現場には早々と施主支給品の建具も入っていたので、どのような状態かを確認してみました。パイン材の框扉ですが、アウトレット品とのことで、格安で手に入れることができたそうです。Mさまの情報力には感服するばかりです。

かつてはベランダ一杯にあった植栽も全て引っ越されて、妙にスッキリしてしまったT邸のリビングです。これからどのように変わってゆくか、どうぞ楽しみにしてください。

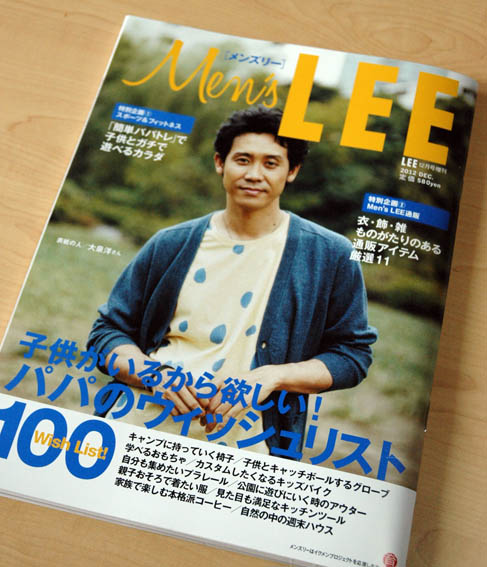

因みにこちらがお引っ越し前のT邸のインテリアの雰囲気です。

このインテリアテイストを活かした、上品かつ華やかなリフォームができるように

頑張ってゆきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。