新しく、超ヴィンテージマンションでのデザインアドバイスでのプロジェクト、港区三田A邸がスタートしました。

始まりはメールでのご相談で、港区の三田エリアの高台の絶好の位置にある築年数40年超えのビンテージマンションのリフォームを考えていらっしゃるとのことでした。奥さまのお祖父さまとお祖母さまのお住まいだったお部屋だったとのことで、100平米を超える広さをどう活かすか、相談したいとのお話しでした。

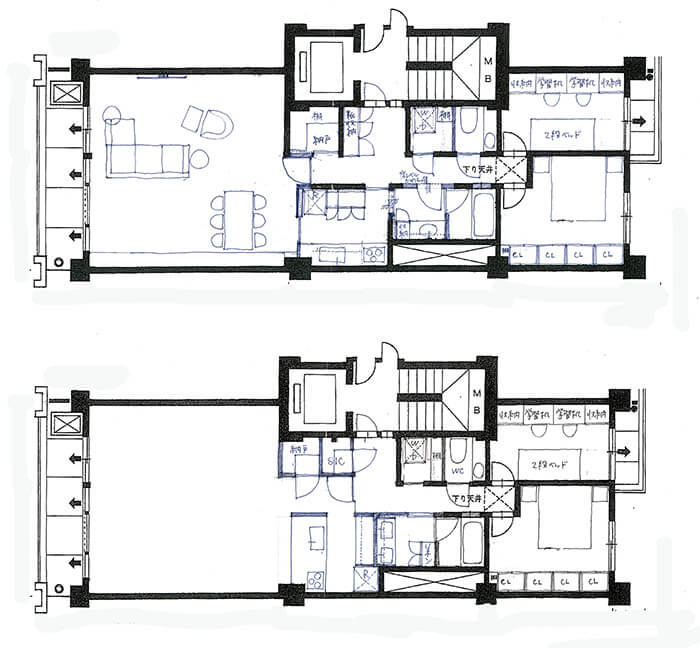

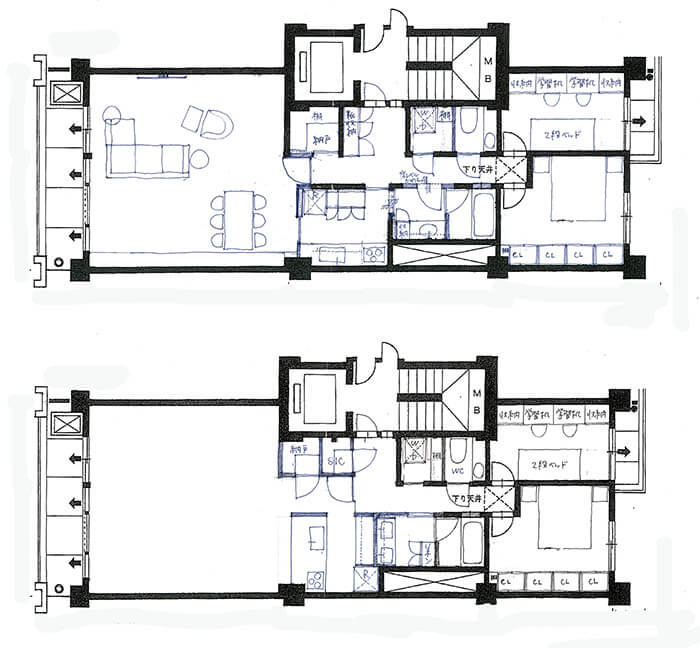

間取り図と一緒にリフォームのご要望リストを送って頂きました。

要約すると、以下のような内容でした。

・リビングと和室とサンルームをつなげて、大きなLDKを作りたい。できるだけ、この空間を広く見せるために、ガラスのような透明感のある素材を使ってもよい。

・掃除機などのモノはなるべく隠して生活したい。

・高級感のある玄関ホールとしたい。

・キッチンと洗濯機の家事導線が短いと良い。

といった、一般的な(失礼…)ご要望でしたので、スタッフと一緒に、一般的なリフォーム案を考えてみました。

上がキッチンをクローズドにしたパターンで、下がオープンキッチンにした場合の間取り案です。まだ、どの壁がRCで撤去できないものか等、分からないことが多い段階での案作成なので、水回りはほとんど動かしていない保守的な(?)リフォーム案です。

最初の無料相談で、このプランをお見せしながらAさまとお話をしてみましたが、実際にお目に掛かってお話をしてみると、普通のお客さまとはかなり違った思考をお持ちの方だということが判りました。

・Mさまが建築士の資格を持っているだけでなく、アトリエ系設計事務所での建築設計の経験がある方であること。

・平面的な間取り以上に三次元的な空間の表現に興味を持っていらっしゃること。

・建材やディテールについても、強い興味を持っていらっしゃること。

これらに加え、予算やスケジュールでもそれなりの厳しい条件があることをお聞きしたので、フルサービスでの設計監理では難しそうなので、デザインアドバイスの方針でお手伝いすることになりました。

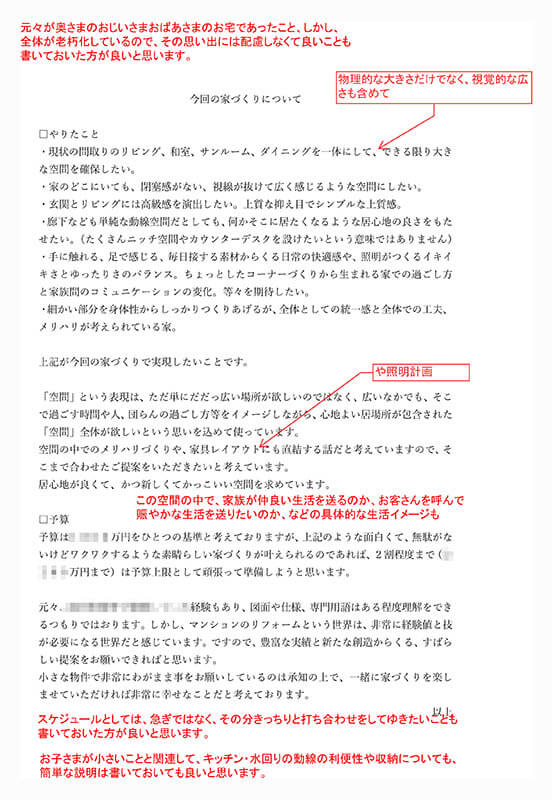

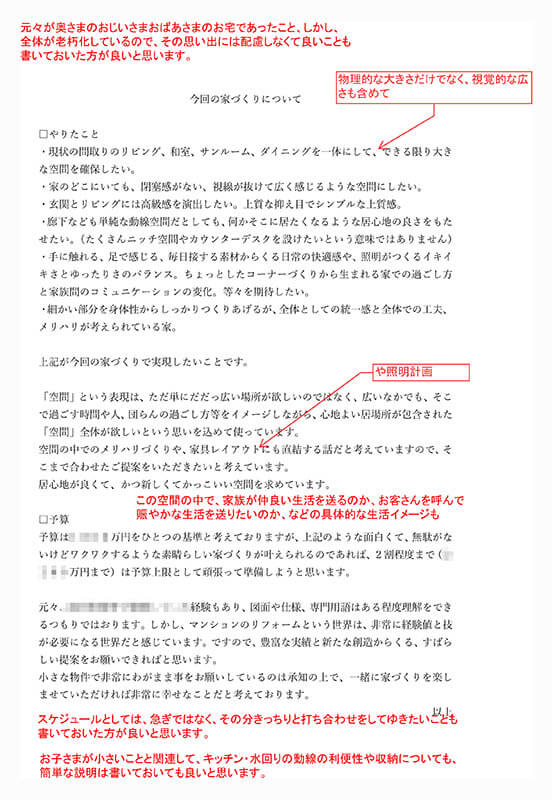

色々な条件を鑑みて、2社のリフォーム会社を候補として挙げて、それぞれに現場調査をして貰ったうえでリフォーム案と見積りを作って貰い、そのうえでどちらの会社にするのご判断のところからアドバイスのお手伝いをすることになりました。その際に、当初こちらに送って貰っていた要望書では、ご本人がご希望なさっている内容が伝わらないと思ったので、まずはメールでのやり取りで、要望書から作り直していただくことになりました。

Aさんが書いてくださった要望書を、こちらが赤で添削させてもらったものです。この内容で訂正した要望書をご推薦した2社に送って貰い、それぞれの提案を待ち、ほぼ一月後に一社に絞ることにしたいとのご連絡を頂きました。

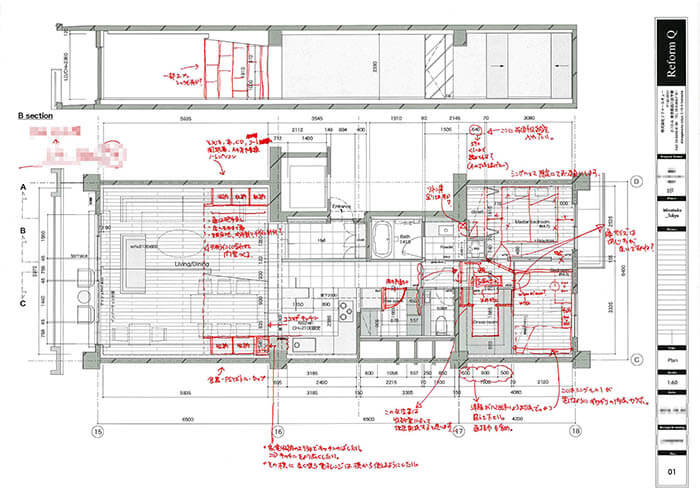

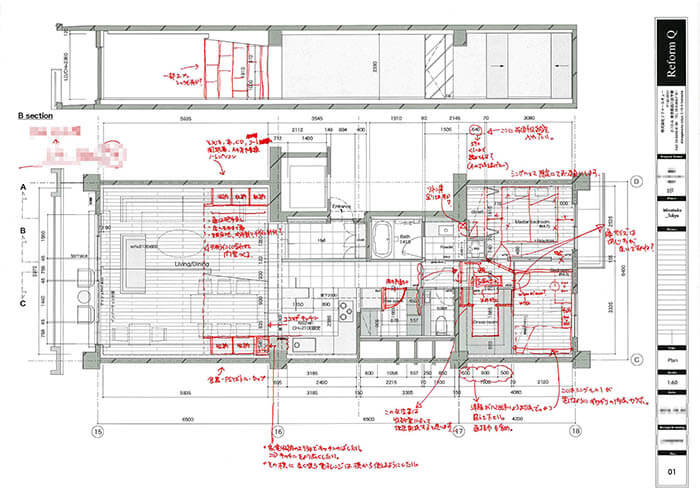

実はご推薦した2社のうち1社は、僕らがデザインアドバイスで手伝うことが難しいが、十分以上な設計力を持っている実力派リフォーム会社のB社で、もう一社は僕らが良くデザインアドバイスでお願いしているリフォームキューさんでした。最初の提案としてはB社の方が良かったが、そこから先の伸びシロと、僕らがデザインアドバイスの形でお手伝いできることを勘案して、リフォームキューで進めたいとのお話しでした。

デザインアドバイスの手伝い方の希望は、 「 内装のコーディネート・照明計画のアドバイス・主要ディテールのチェックのアドバイザリーとして、リフォームキューとの設計打合せに2~3回ほど同席し、仕様決定に際してのアドバイスが欲しい」とのお話しでした。

スケジュールもそれなりに厳しいプロジェクトなので、リフォームキューの営業の岩波さんと設計の上山さんも最初から全速力で図面を用意して、そうそうにお客さまも交えての打ち合わせが始まっていました。

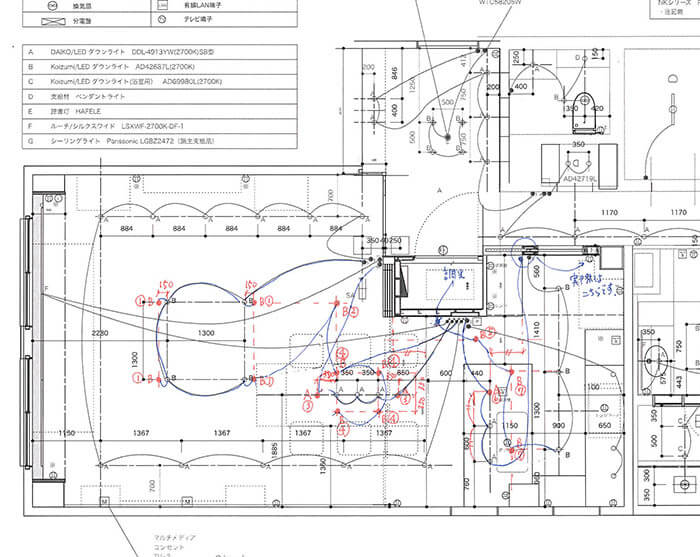

設計経験も十分にある方なので、この赤チェック図のような、積極的な設計変更や確認のやり取りがハイスピードで行われているとのことでした。

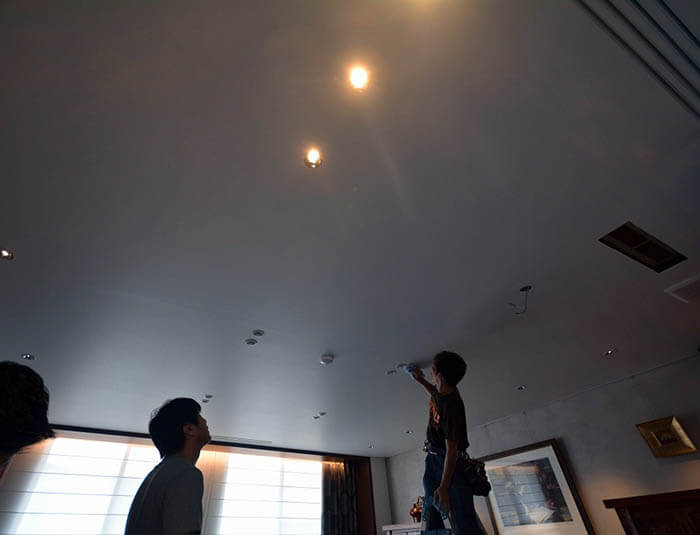

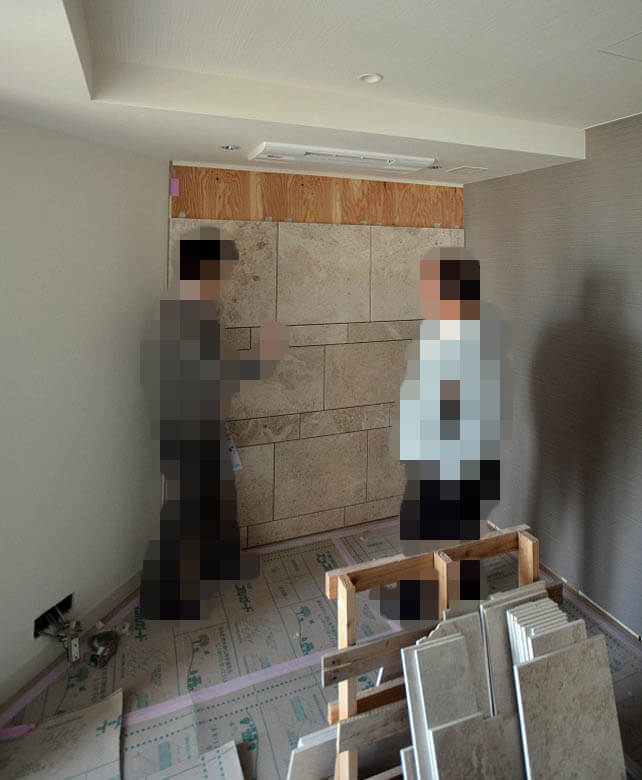

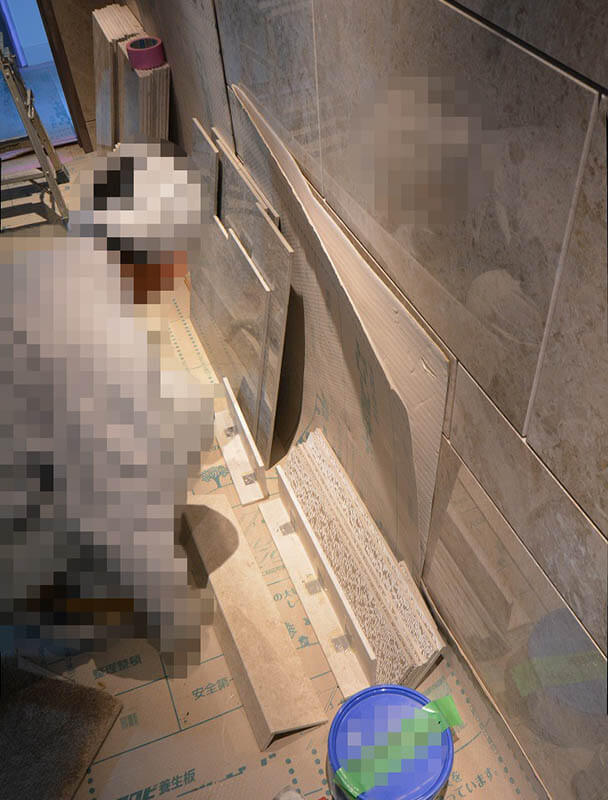

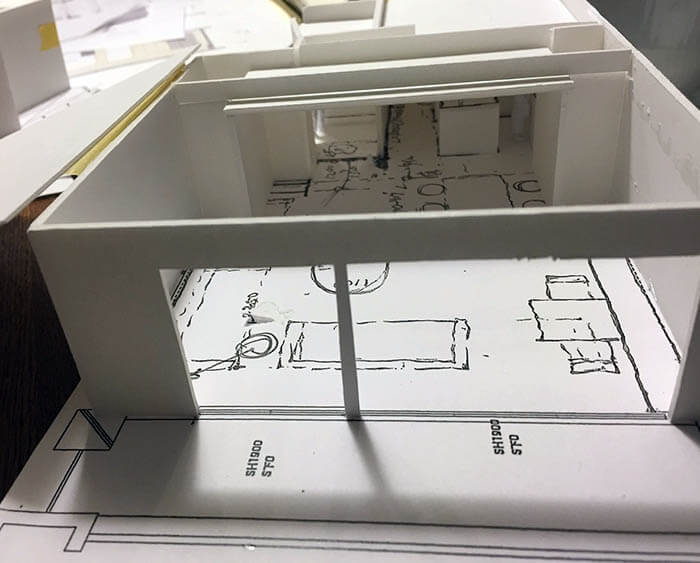

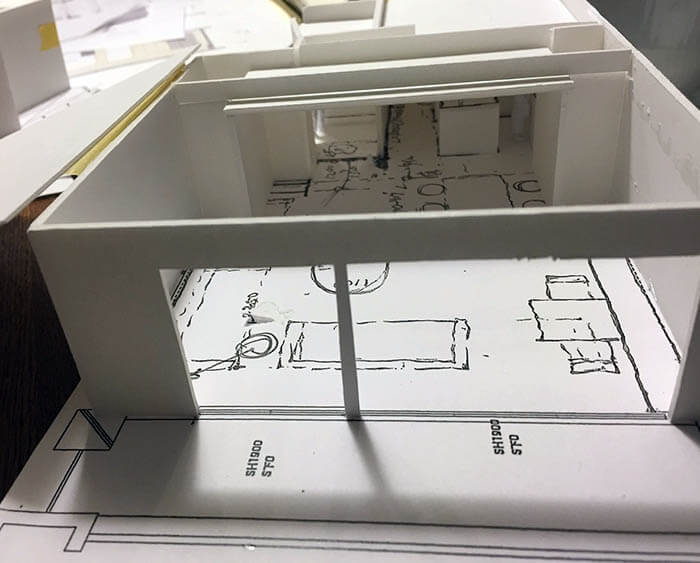

Aさまとリフォームキューとこちらの3者が集まっての最初の打ち合わせは、高輪のマンションの現地で行われることになりました。

初っ端の打ち合わせは、Aさまが作って下った模型(!)からのスタートとなりました。ご自身が空間を理解するために簡単な模型を作ってくださったお客さまはいらっしゃいましたが、ここまでしっかりとした建築模型を作ってくださったお客さまは初めてでした…

それも、リビングの梁型と天井の形状を確認するために、3つもの模型を作ってくださったのです!

ここまでお客さまが建築設計の知識があって、やる気も見せてくださると、リフォームキューもこちらも相当な覚悟での設計&アドバイス対応が必要になってきますね。