先日ソファーやダイニングテーブルなどの大物家具を搬入設置させて頂いた元麻布I邸で、一通りの補修工事と揮発性物質を抜くベイクアウトプロセスが一通り終わったので、お引渡しを兼てIさまご夫妻揃っての取扱い説明をさせて頂きました。

まだ、ダイニングチェアやコンソール家具が置かれていないので、ただ広く見えてしまうダイニングですが、エレガントな雰囲気がお好きな奥さまはとても喜んでくださっていました。

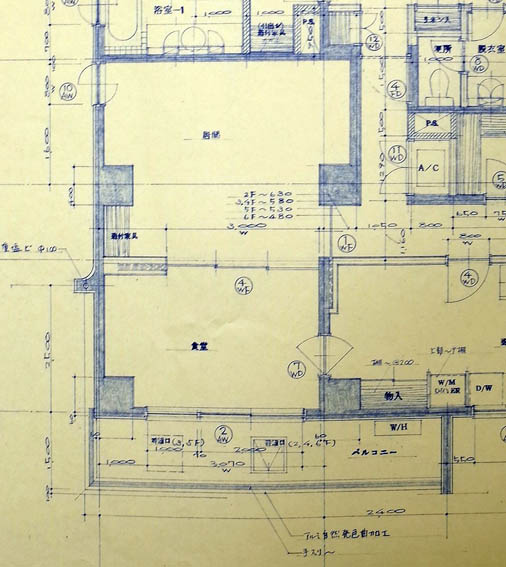

ダイニングとキッチンは、二枚の大きな引き戸で仕切られており、この開閉でオープンにもクローズドにもできる仕掛けとなっています。ダイニングからオープン時のキッチンを見ると、まるで舞台で調理しているように見えるそうです。

キッチンの取扱い説明は、アムスタイルの水野さんが細かく行ってくれました。ミーレ食洗機や、レンジフードの清掃方法まで、実際ん部品を取り外すプロセスから実演して貰いました。

こちらは先日シーン設定をしておいた照明調光システムのルートロンの取扱い説明です。マンション中の全ての取扱い説明を2時間ほどで済ませた後には、竣工写真を撮影させて頂きました。

3.2メートルの大型ダイニングテーブルがこじんまりと見える大きなリビングダイニングです。正面奥へのキッチン入り口が左奥にあり、そこにワインセラーとコーヒーコーナーを設けています。

エレガントな雰囲気のダイニング(右側)に比べて、ダークトーンでモダンなリビング(左側)となっています。二つの空間が切り替わっている中央には、グランドピアノが入ることで、二つの空間を調和させてくれることになる予定です。

キッチン内部の様子です。フィアンドレ(アークテック社)の大理石調大判タイルが印象的なスタイリッシュなデザインで纏まっています。白い大理石柄が浮かんで見えるように、調理カウンターやその下キャビネット、左右のトール収納もダークトーンでしめています。

廊下沿いには両側に本棚が並んでいます。正面には沢山のカメラコレクションを飾る棚とその右奥にはご主人の書斎も設けられています。

こちらは浴室横の洗面所と、そこから繋がったガラス張りのトイレです。フレンチクラシカルテイストに上手く纏まったこと、やはり奥さまがとても喜んでくださいました。

来客の方々も使う予定の玄関近くの来客用トイレは、打って変ってモダンテイストです。

お引渡し後になってしまいましたが、お二人のスマートフォンやi-Padをお借りして、テレビとステレオ、照明の調光システムと電動カーテン、さらには他の部屋のステレオもNASで繋ぐシステムをクレストロンで組んでいるので、それをB&O六本木店(オーラス)の阿南さんに設定して貰いました。

これまでも幾度かクレストロンでシステムを組んでもらったことがありましたが、今回はNAS(ネットワークに接続して使うハードディスク)を使って、リビングダイニングだけでなく、書斎と主寝室もシステムに組み込んでもらったので、設定にもほぼ丸一日の時間が掛かってしまいました。

お客さまも一度にお引越しをするのではなく、徐々に荷物を移動するスタイルを取ってくださっているので、こちらもその日程に合わせて家具を少しずつ入れさせてもらいました。こちらはB&Bイタリアにお願いしていたマクサルトのリビングのセンターテーブルです。

ガランとしていたリビングも、このテーブルとお客さまが持ってきてくださったテーブルランプなどが組み合わされて、少しずつ落ち着いた空間になってきました。ミノッティのソファーとB&Bのセンターテーブルの奥の窓際に赤ちゃん用のバウンサーが置かれているのが、何とも可愛らしいですね。

マナ・トレーディングにお願いしていたカーテンも入りました。担当の松ケ下さんが折り皺を伸ばすために、丁寧にアイロン掛けをしてくれています。

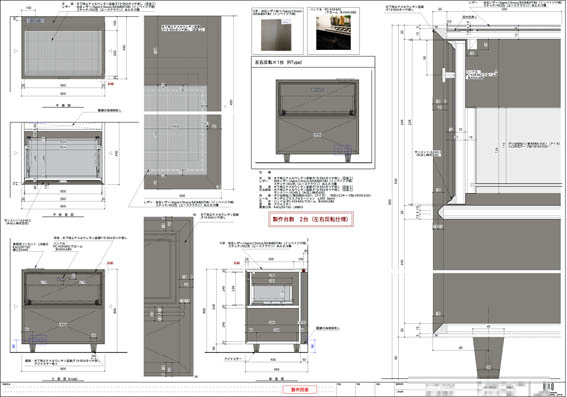

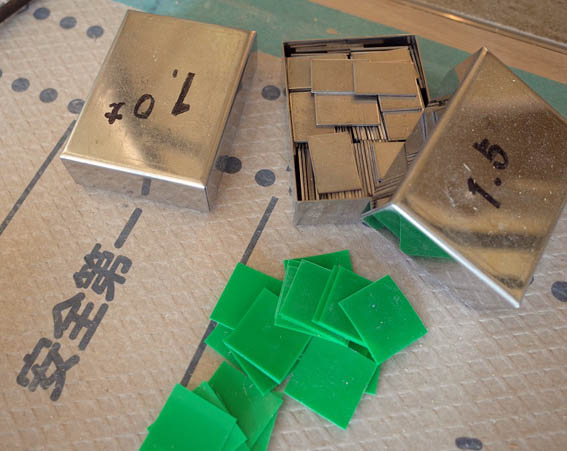

こちらは、僕らがオリジナルにデザインして、YPOに作って貰ったベッドサイドのナイトテーブルです。

色味と素材は主寝室のイメージに合わせ、グレージュトーンにして、塗装と人工レザーを使い分けています。デザイン的には軽い装飾を付けて、機能的にもコンセントをテーブル上面に付けて、携帯電話の充電をしやすくしています。

ベッドサイドに於いてみたイメージで、とてもしっくりと来ています。

最後の最後になって、ようやくフィリップ・セルバで頼んでいたダイニングチェアとグランドピアノが入りました!

脚をカットして高さ調整して貰ったセンチュリーのダイニングテーブルに合わせて、フィリップセルバのダイニングチェアも脚をカットして貰ったので、とても座りやす高さになっていました。グランドピアノはお客さまのお知り合いのピアニストから譲って頂いた、歴史あるスタインウェイのものだそうです。ここまで揃って、ようやくインテリアがほぼ完成したイメージになりました!