白金台の築60年超えのエレベーターもない古い団地にて、20年以上頑張ってきたカガミ建築計画ですが、この度、事務所を移転することになりました。

築60年のエレベーターもない白金台の団地にて、20年以上活動を続けてきたカガミ建築計画ですが、このたび、事務所を港区内で移転することとなりました。

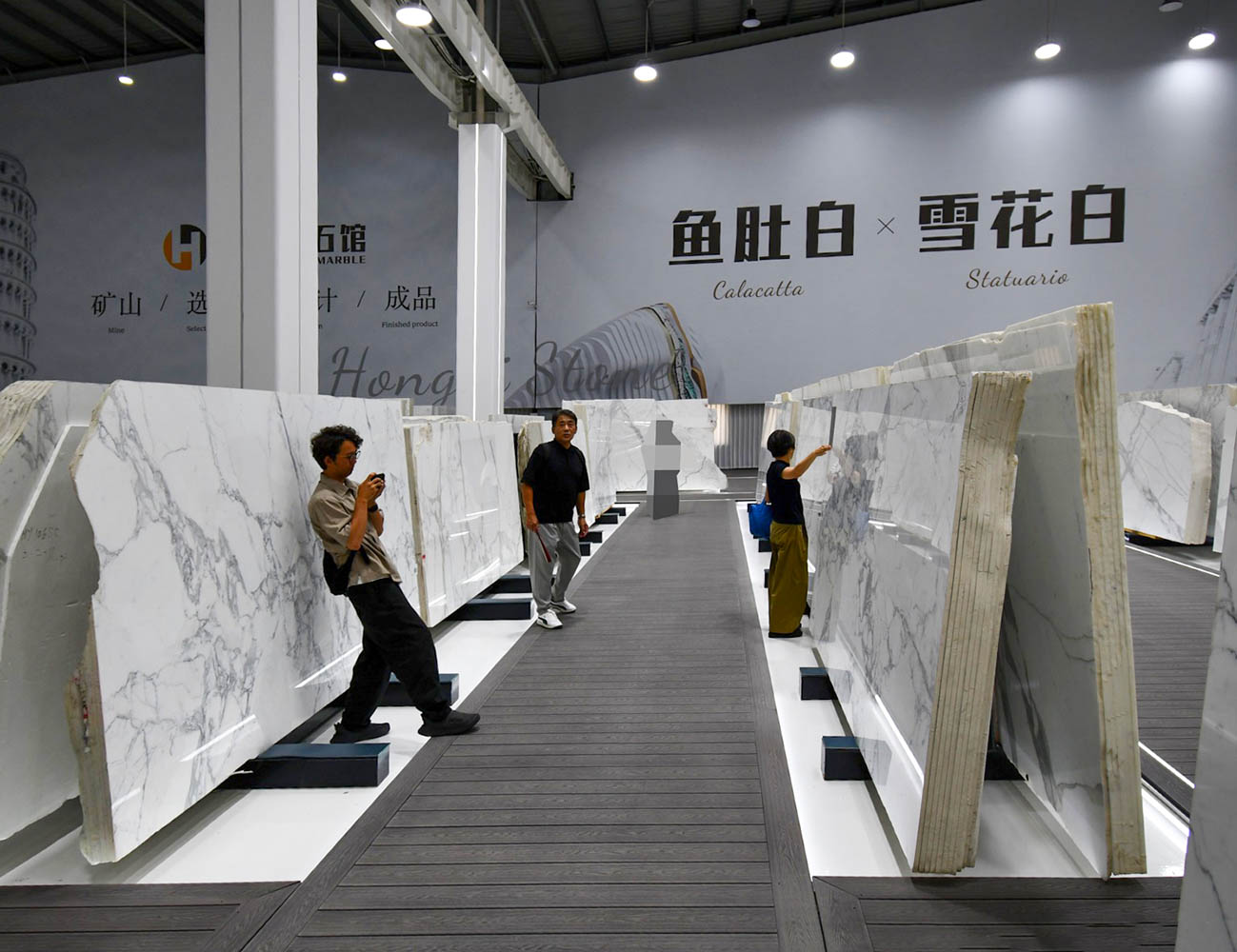

希望エリアはある程度決まっており、まずは候補を5軒ほど選定。これまでにもお世話になってきた大成有楽不動産販売の野村さんにお願いし、一緒に内見を行いました。その中で、2軒は申し込みまで進んだものの——

ひとつは「天井とダウンライトだけは変更不可」という謎の条件で断念。もうひとつは、建物は登記上「住宅」だという理由で、浴室を倉庫にしたり、過度なリフォームは避けてほしいとの要望があり、こちらも見送りとなりました(実際には、同じマンション内のテナントは全て事務所かサロンなのに…)。

そんな中、ようやく「これは」と思える物件に出会うことができました。

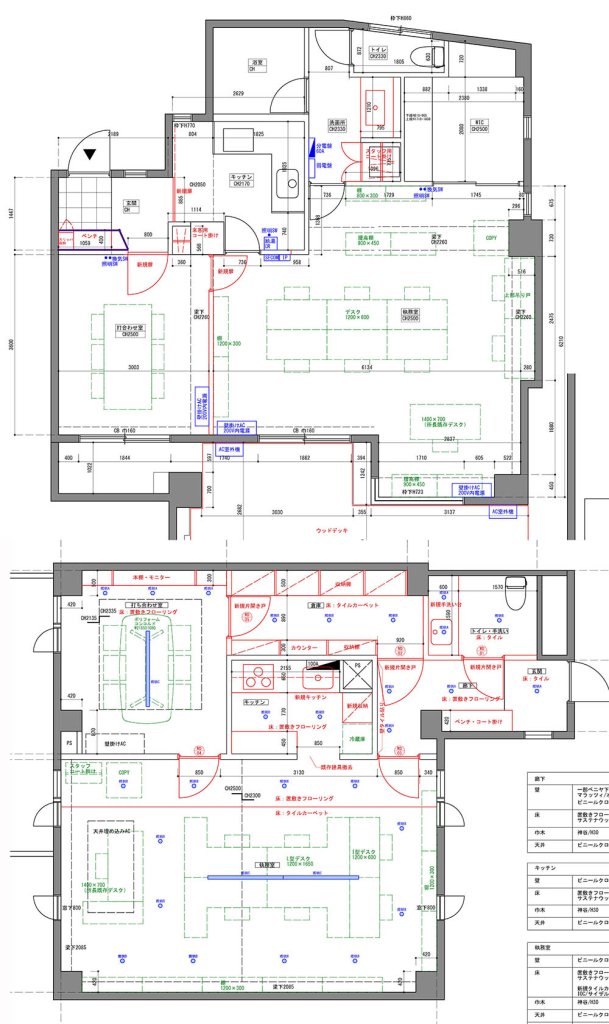

大通り沿いの10階建てビル、その9階に位置するお部屋です。道路と反対側の窓からは広い眺望が広がり、しっかりとしたキッチン付き(カガミ建築計画では重要なのです!)。複数の小部屋をつなげれば打合せ室が作れそうで、リビング・ダイニングと奥の個室を一体化すれば、5〜7人分のデスクが配置できそうな事務スペースも確保できます。

まずは天井点検口を開け、カメラを差し込んで天井裏を撮影。小部屋の間仕切り壁やLDと洋室の壁がコンクリート躯体ではないことを確認しました。オーナーの了承が得られれば、これらを撤去して希望の間取りへと変更できそうです。

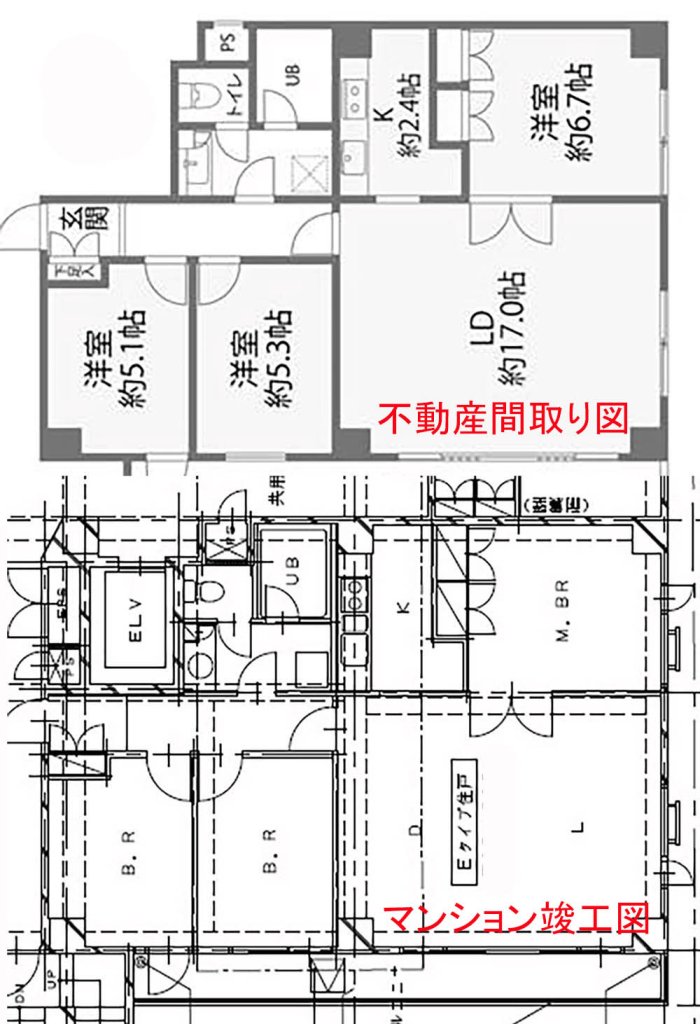

一般的な分譲マンションであれば、管理事務所に竣工時の図面が保管されているのですが、今回のように繁華街にあり、事実上は事務所やサロンとして使われている賃貸マンションでは、不動産投機の対象となるため、持ち主が頻繁に変わり、竣工図面が失われているケースがほとんど。

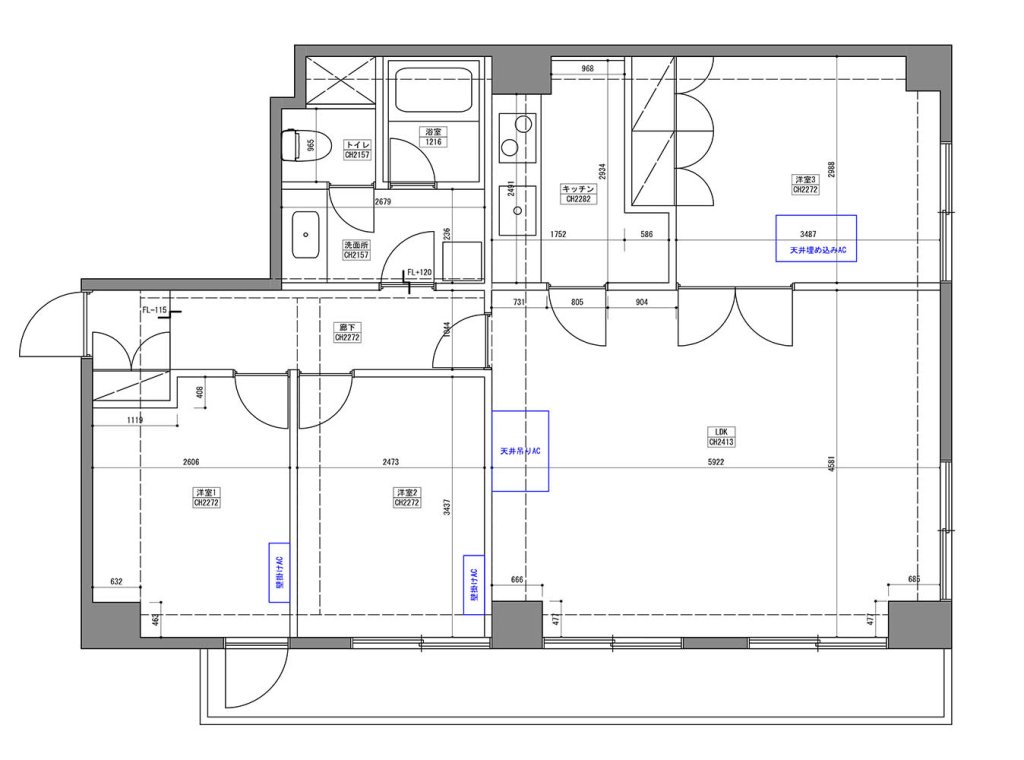

今回も、不動産仲介の野村さんが用意してくれたのは、販売用の間取り図と、寸法線入りながらやや怪しげな図面でした。

本来であれば、より詳細な平面詳細図や、給排水・空調換気の設備図があればリフォーム計画もスムーズなのですが……。これはもう、マンションリフォームの我らの経験でカバーするしかありません。

こちらは、打合せ室に改装したいと考えている小部屋の一つ。右側の壁を撤去し、隣室とつなげて広い空間にする予定です。

玄関からの廊下をLD側から見返すと、左手に2つの小部屋が並びます。ここは扉を一つにまとめ、壁を作り直します。右手には一段上がった洗面・トイレ・浴室スペースがありますが、浴室は不要なのでレイアウトを全面的に見直し、トイレと倉庫へ転用する予定です。できれば床の段差もなくしたいところ。

廊下には、古い漏電ブレーカーのない分電盤があり、これはオーナー側に交換をお願いすることにしました。

洗面と浴室もかなり古い設備でした。せっかくなので、カガミ建築計画がいつもご提案しているような、広いカウンターのある、訪問されたお客さまにも使っていただける清潔で上質なトイレ空間にリフォームしたいと考えています。

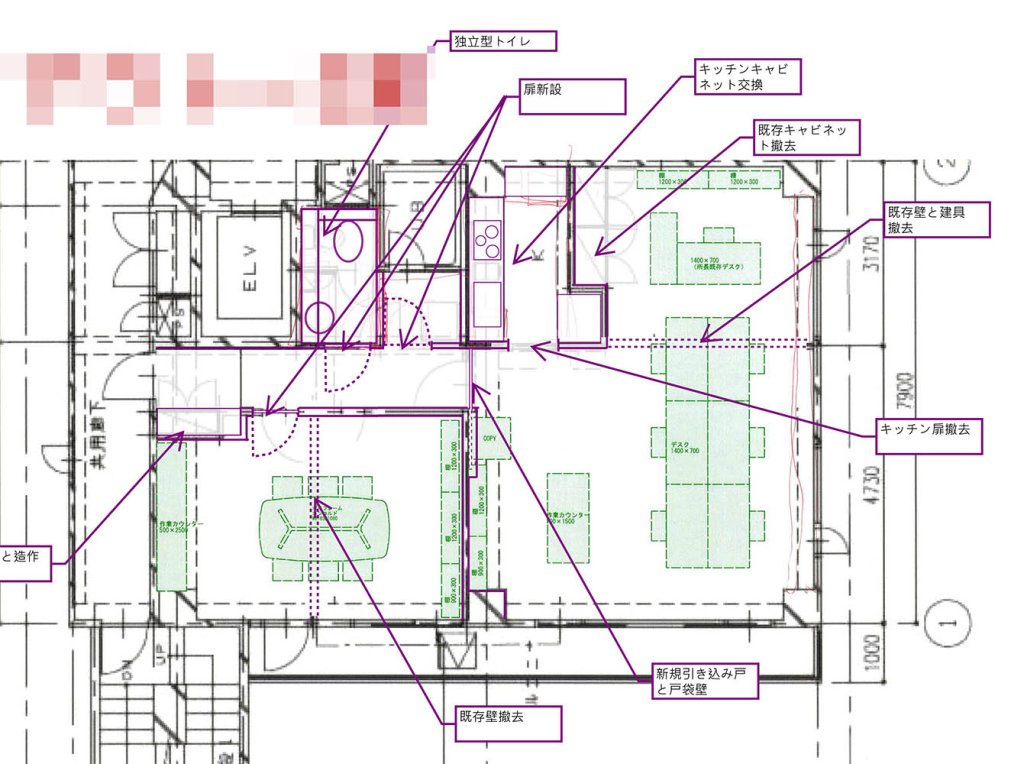

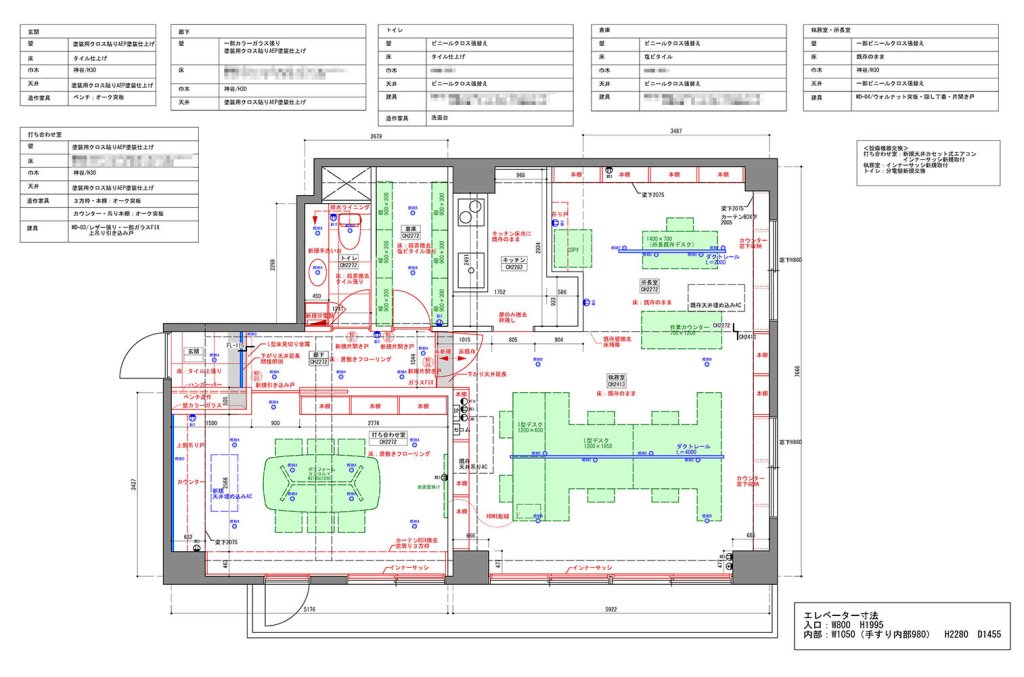

こちらは、ざっくりと間取りと家具を配置してみた初期のリフォーム提案図です。社長机とスタッフ用デスクが6つほど配置できることが確認できました。

正式な申し込み前に、できるだけ詳細なリフォーム案を用意したいと考え、竹田さんと岸本さんに現地で実測をしてもらい、既存図面を起こしてもらいました。

初回の内見時は、前の入居者が退去したばかりで、原状回復のリフォームが入っていない状態でした。私たちとしては、そのままの状態で借りた方が都合が良かったのですが、オーナー側はすでにリフォーム発注済みとのこと。内装は一新されていました。

例えば、床はタイルカーペットからビニール系フローリングに、壁紙も貼り替えられています。

エアコンはリビングには既存のものがそのまま、奥の洋室には新たに天井カセット式のエアコンが設置されていました。建具類は古いままなので、いずれにせよこちらでしっかりと改修する必要がありそうです。

オーナーにリフォーム案を確認してもらうため、急いでまとめたのがこのラフ案です。

先に申し込みまで進んでいた2物件でも、実測図からリフォーム案を作っていた経験があり、おかげで今回も即座にプランニングができました。何がどれくらいの面積に収まるのか、だいぶ感覚が研ぎ澄まされてきた気がします(笑)。

いつもは設計者としてお客さまにアドバイスをする立場でしたが、いざ自分が色々と判断をしないといけないとなってくると、覚悟の度合いがかなり違ってくることが良く分かります。

最終的には、事務所奥のスペースは最小限の改装にとどめつつ、玄関から廊下から打合せ室からのトイレにかけては、カガミ建築計画&ザ・ライブラリーらしい仕様にグレードアップする方向で調整中です。

オーナー側からリフォームに関して承諾が得られ、いよいよ賃貸契約の締結に進むことになりました。

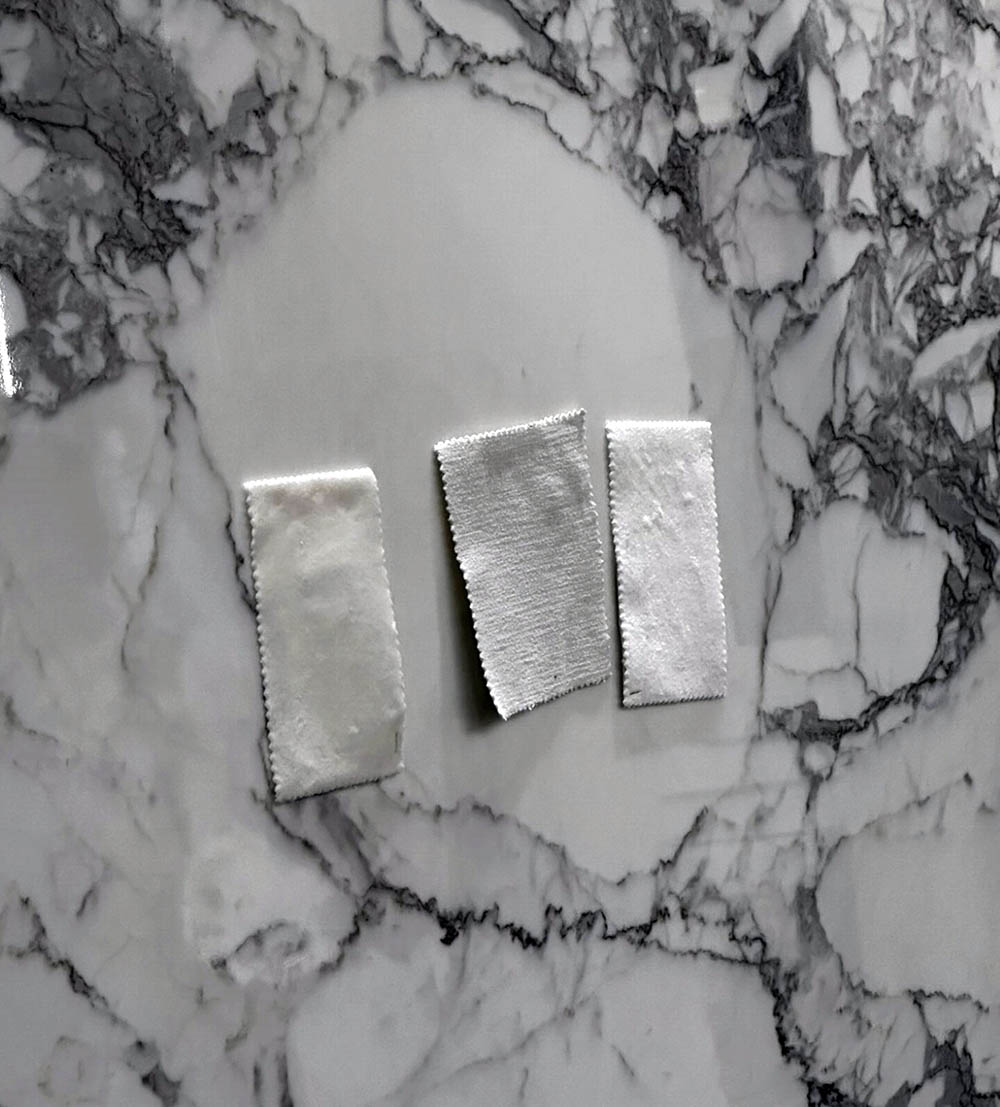

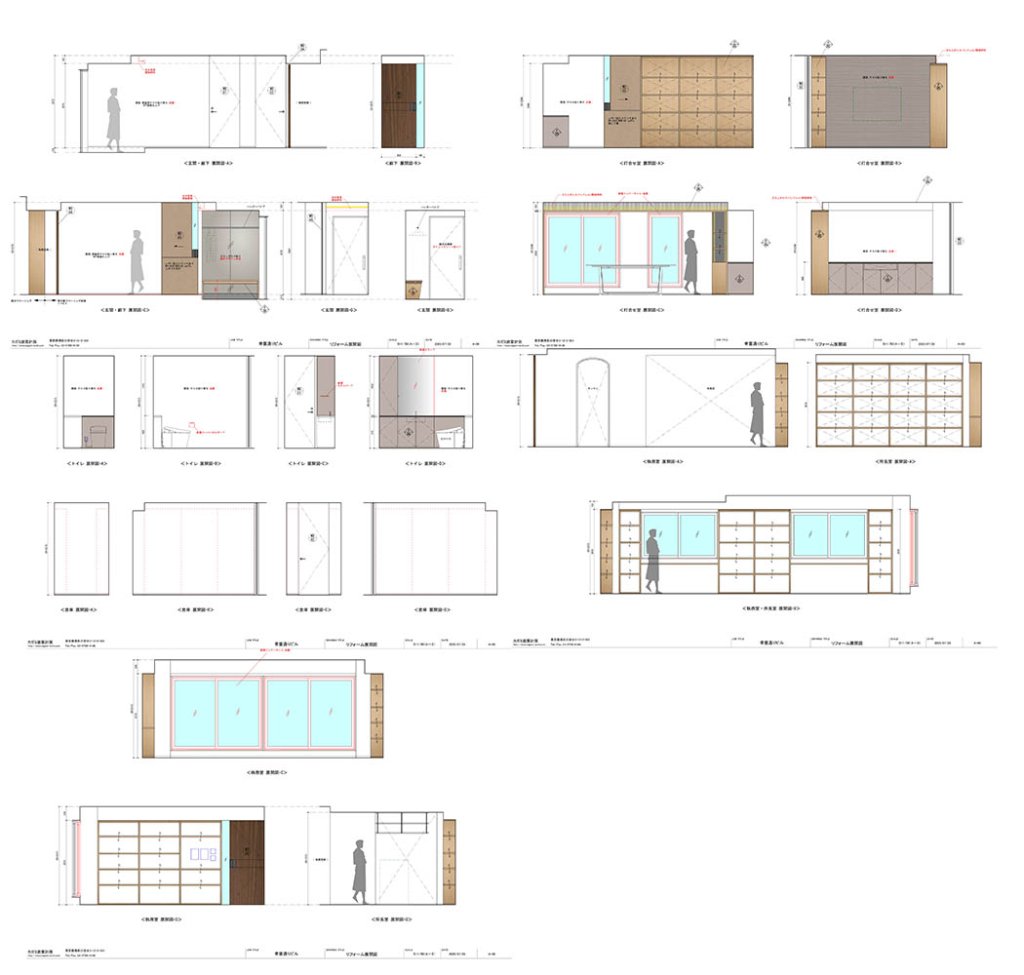

ここまで来ると、各部屋の展開図を描き、具体的な造作家具・建具・仕上げ材の選定へとステップアップです。竹田さんが丁寧に素材とディテールを詰めてくれています。

最後のこちらは、竹田さんの展開図をもとに前田くんが作ってくれた打合せ室のCG。こうしてビジュアルが見えてくると、一気にテンションが上がってきますね!

(なお、移転先の場所については、もう少し経ったら、正式に発表させて頂く予定です)