千代田区番町エリアの高級マンションリフォームの二番町I邸の工事が終わり、お客さまの検査に立ち会って参りました。

今回は厳密な設計監理のスタイルではなく、デザインアドバイスの形でのお手伝いなので、契約上の業務として現場の監理や検査も含まれておりません。ただ、デザインアドバイスでは、工事の状況をブログで発信させて頂く代わりに、責任が発生しない形でボランティア的に工事現場をお客さまの代理として見学したり、この検査にも立ち会いを行っています。

ボランティアといっても、職業柄やはり細かい箇所には色々と気が付いてしまうので、結局通常の検査と似たようなチェック作業をしてしまうのですが…。

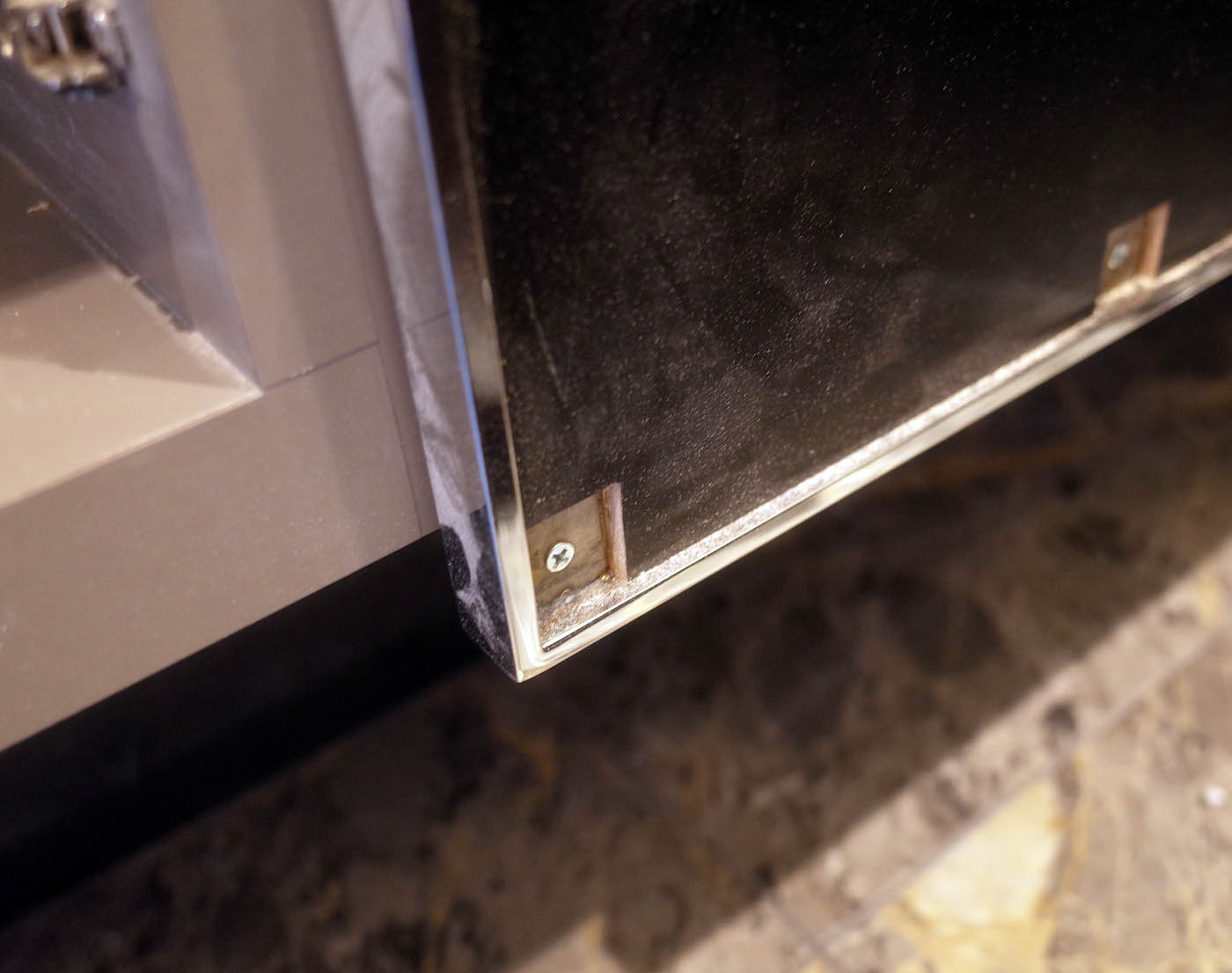

今回の検査立ち合いでは、タイル目地のヤセや、建具の閉まりが悪かったり、細かいキズやクロスの張りムラなどを補修してもらうことになりました。

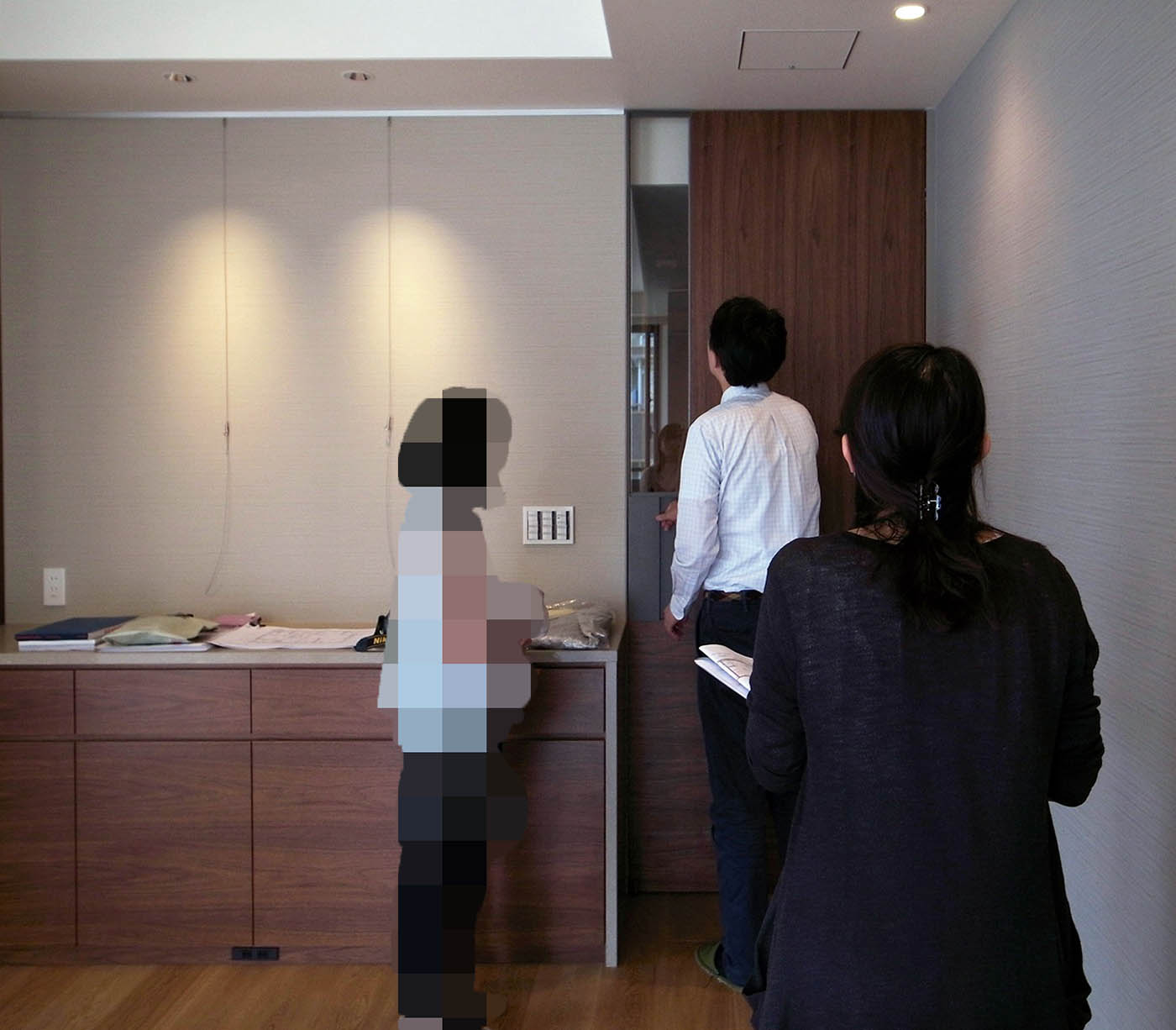

こちらは検査より少し早めの時間帯に現場に入って、撮影させて貰った竣工写真の一部です。

ダイニングエリアには、造作家具と開いてしまっていますが、揃いのデザインの大型建具がきれいに取りついていました。家具の左側のガラス扉収納にはグラスやティーカップを飾りたいとのことで、追加で棚の内部照明を入れて貰うことになりました。

東京バススタイルにお願いして、ジャクソンの浴槽を入れたオーダーユニットバスは指摘事項なしでした。リフォームキューの森井さんと神成さんと補修事項を確認して、約10日後までに補修と追加工事を終えてお引渡しをする約束をして当日は解散致しました。

竣工お引渡しのタイミングに合わせて、モルテーニで発注して頂いたダイニングテーブルと椅子が現地に届きました。

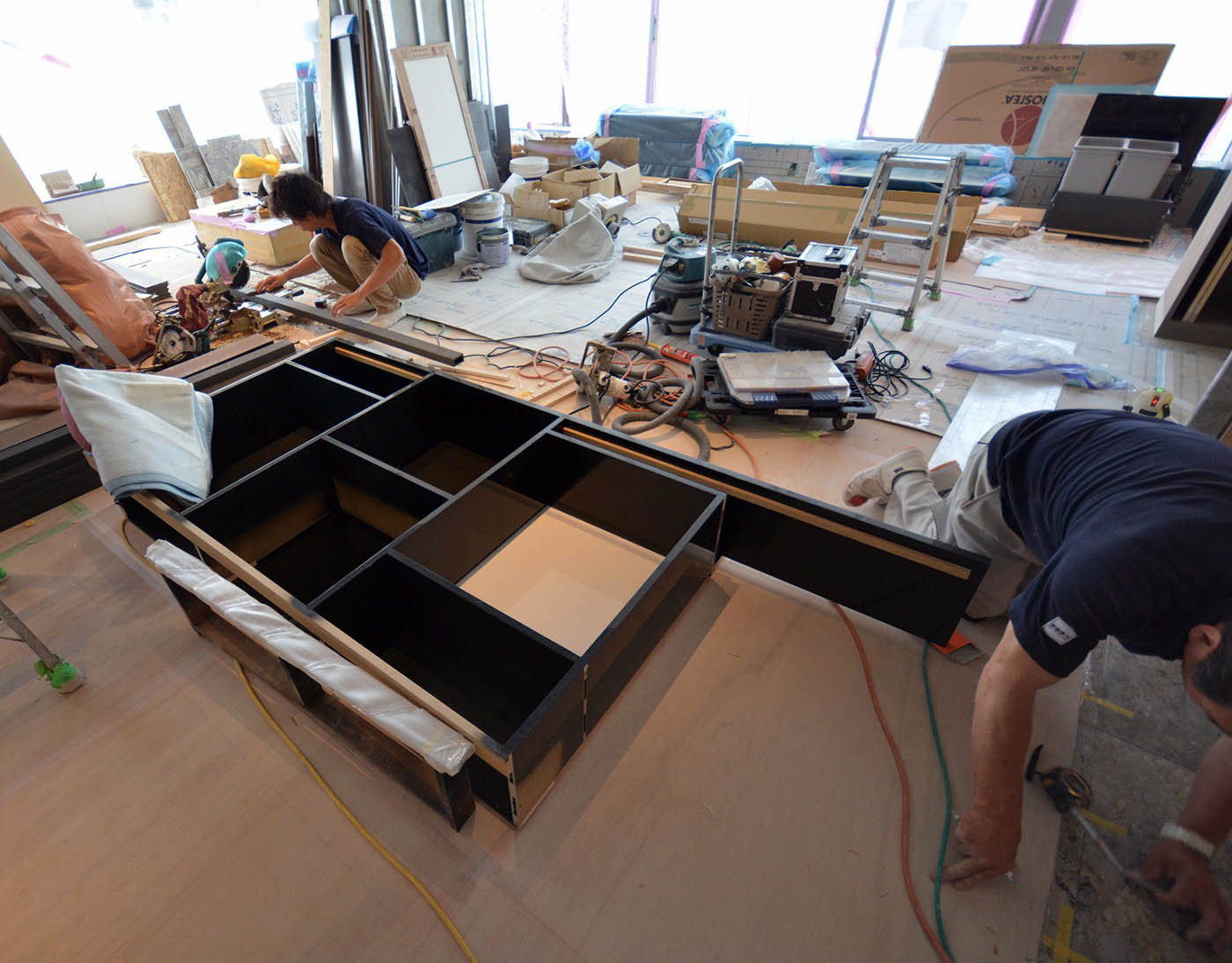

裏返しに置かれた状態ですが、エクステンション型のフィリグリーです。

通常は1.8メートルの長さで使ってもらいますが、来客があった時には片側の伸長で2.29メートル、両側を広げて最大で2.78メートルまで伸ばすことができるスタイリッシュなテーブルです。

Iさまご夫妻が来てくださった所で、前回の検査時の補修項目をひとつずつ確認してゆきました。

飾り棚の間接照明も無事取り付けていることを確認致しました。

補修か所の確認をした後で、各業者さんに取り扱い説明をして貰いました。最初の浴室は東京バススタイルの和久田さんに説明してもらいました。使い方はそれほど難しくないので、清掃方法がメインの説明となりました。

オーダーキッチンのエクレアは、別途の施主支給工事として貰っておりましたが、こちらはお客さまも使ったことがない機器類が多いので、担当の塩田さんに丁寧に機器類の使い方を説明してもらいました。

実は検査や取り扱い説明と同時進行で、ダイニングテーブル上のシャンデリア照明の取り付けも行われておりました。

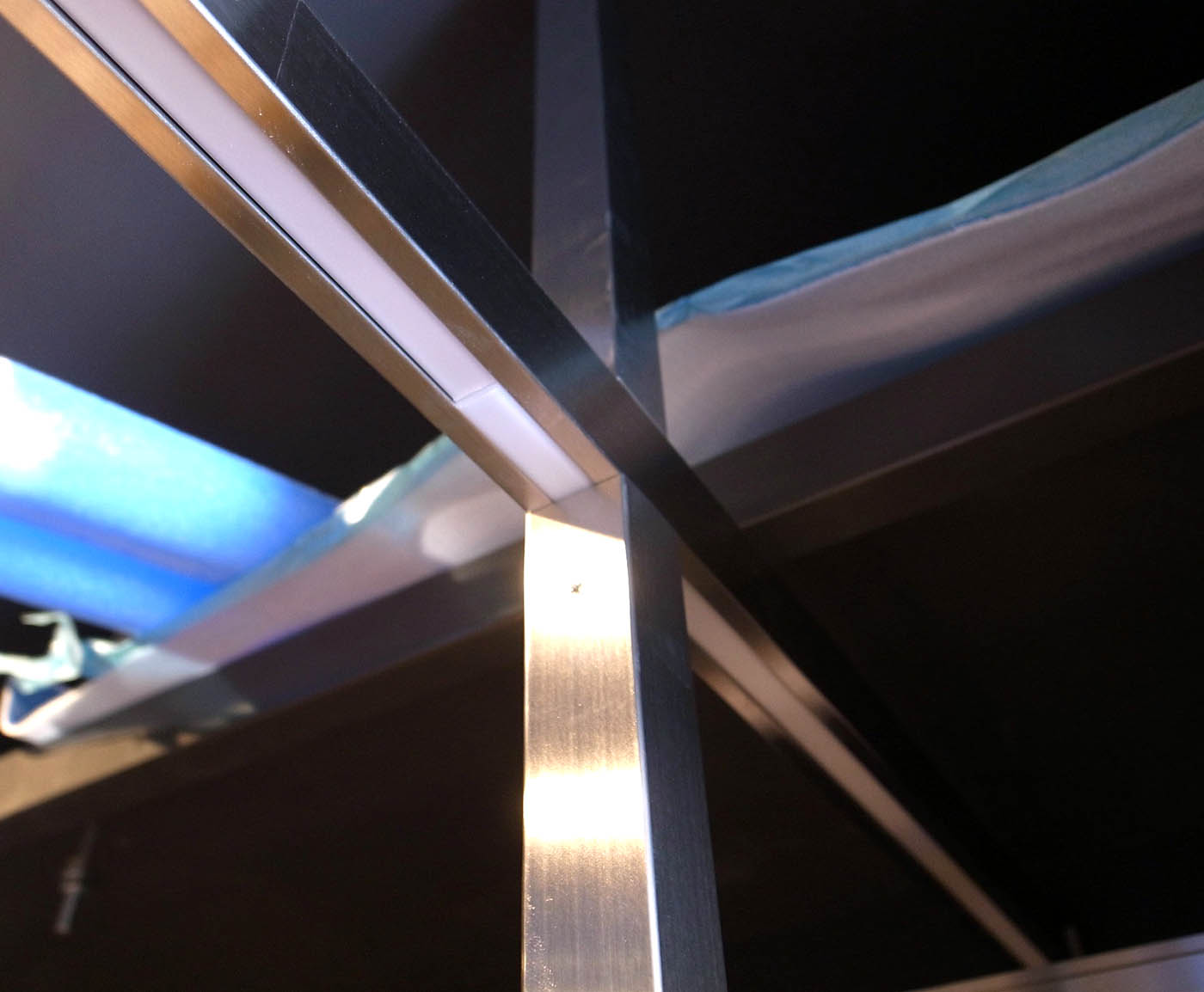

ペンダン型シャンデリア照明のアイスクル(ヤマギワ)という照明で、大き目のサイズのものはローゼット(引っ掛けシーリング)タイプではなく、電線直結型となります。吊り込み作業自体はそれほど大変ではないのですが…、

金物に2種類のクリスタルガラスを取り付けてゆく作業が大変で、現場監督の神成さんと電気屋さんが頑張ってくれました。

ペンダント照明が完成したところで、ダイニングテーブルと椅子を定位置に戻して、高さ関係を確認して頂きました。

ダイニング椅子(モルテーニのアウトライン)に座った際には、少し低めでダイニングテーブル上80センチくらいが良さそうでしたが、廊下からリビングダイニングに立って入ってくる際に最初にこの照明が目に入るので、少し高めの90センチで調整してもらうことになりました。

無事、補修事項の確認、取り扱い説明に照明高さも決まり、お引渡し書類の捺印も終わり、これでひとまず工事完了となりましたので、その時点で残ってくれていた人たち全員で記念撮影をさせて頂きました。左からリフォームキューの営業&設計の森井さん、エクレアの塩田さんん、Iさまご夫妻に弊社デザイン担当の神崎さん、リフォームキューの工事監督の神成さん、そして私、各務です。

Iさま、長らくお待たせいたしましたが、素敵なお宅が完成したこと、おめでとうございます!どうぞ今後とも宜しくお願い致します。