リノベーション設計進行中の南麻布K邸では、インテリア全体のコーディネートもお手伝いしています。欧州(特にイタリア)からの高級輸入家具は、国内在庫がないものは納品まで約半年掛かるので、工事着工前に選べるものは選んで発注する必要があります。

大物としては、まずはソファーです。クライアントのTさまは香港のお宅でもミノッティのソファーを愛用なさっているので、日本のご自宅でもソファーはミノッティに決まりました。リビングのレイアウトとベランダ越しの借景から考えて、大きなL字型の「WHITE(ホワイト)」(ソファーのシリーズ名で色ではありません…)をお願いすることになりました。

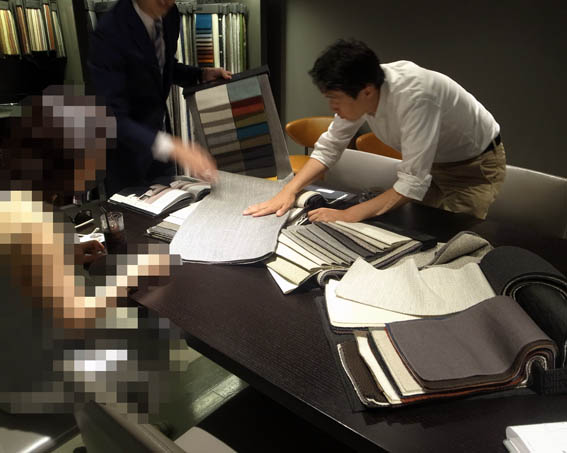

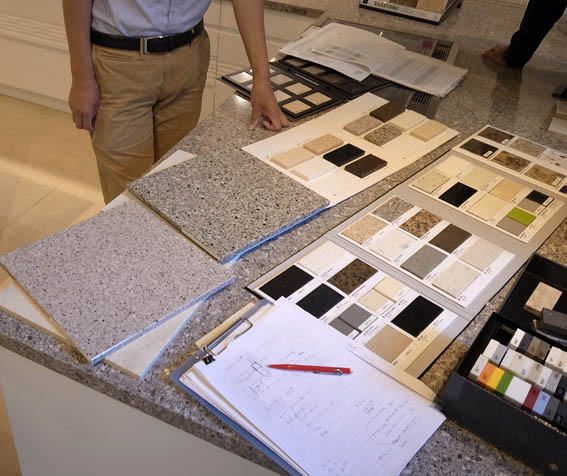

ベージュ・白・グレーで肌触りが良いファブリックを選んでいる様子です。

最終的には白・ベージュを基調としたファブリックと革のツートーンで、サイドテーブルにはラッカー仕上げと革仕上げを混ぜることになりました。

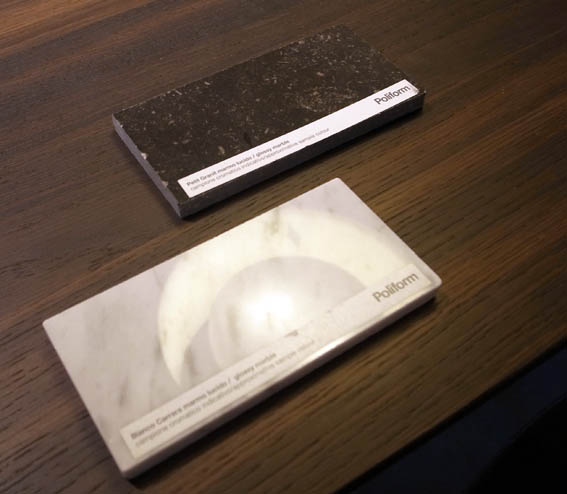

ダイニングテーブルは、フレックスフォルムとマクサルトとポリフォルムで悩みましたが、アクタスが扱っているポリフォームに決まりました。写真のタイプのテーブルで、長さが2800ミリの最も大きいサイズの物です。アクタスの担当者に現地に来てもらって、搬入が可能かを確認してもらってからの発注になります。

ダイニング机の天板は、写真のウォールナットではなく白い大理石カレカッタで、脚部はウォールナット仕上げです。

ダイニングチェアはモルテーニです。ショールームで打ち合わせで使った、このoutoline(アウトライン)という椅子が座りやすく、軽く、そしてスタイリッシュだと気に入って頂けました。こちらは6脚のオーダーです。

ここまで選んできた家具が比較的コンサーバティブなデザインのものだったので、少しアクセントとなるような家具も欲しいとのご依頼があったので、B&Bイタリアが扱っているラウンジチェアのHUSKをご推薦いたしました。

パトリス・ウルキオラ氏デザインのユニークな形状の椅子ですが、座り心地が良いこと、デザイン的にもアクセントになりそうなこと、ファブリックのクッションの色を変えることができるとのことで、エキストラのクッションも加えて採用することとなりました。

今回選んでいるのは、ハイエンド家具だけでなく、ラグジュアリー設備(空調などのような基本設備と違って、なくても暮らせるがあると生活がより便利になり、贅沢感を感じる設備)も幾つか導入します。リビングのテレビ・オーディオシステムはB&O(バング・アンド・オルフセン)のホームオートメーション・システムを採用することになりました。

音質や画像の質にこだわる人の設備のように思われがちですが、沢山のリモコンを使いこなせない方や、リビングにいる時間をリラックスして過ごしたい方にも適したシステムです。

雑誌で見てご興味があると仰っていたバイオエタノールを使った簡易暖炉・エコスマートファイアーのショールームも見学に行きました。

特別な換気や給気システムなしで導入できるとの説明を伺って、デザイン的にうまく処理できるのであれば、是非採用したいとのご依頼を承りました。テレビを中心にリビングを組むのと違い、暖炉を中心にセットした場合は、空間により落ち着きが生まれると思っています。

これからの設計工程、工事スケジュールを見ながら、どの時期にどこに搬入してもらうかを調整して、それぞれの発注を掛けて行くことになります。