高級マンションのリフォーム&リノベーション設計・デザインに特化した設計事務所として15年ほど活動してきました(戸建て住宅や店舗などの設計もしていた期間を含めると28年ですが)が、最近は新築マンションの設計変更や内装オプションのお手伝いをするケースが増えてきています。同様なことを考えていらっしゃるお客さまのために、これまでの事例と設計変更でお願いすべき点とお願いすべきでない点をブログ記事で纏めておきます。

日本の新築マンションは建物の着工前、あるいは着工してから竣工お引き渡しまでまだ2年ほどある時期に販売がスターーとするケースがほとんどです。マンション販売会社(デベ或いはデベロッパー)側が高額のお部屋のみで提供してくれる設計変更や内装オプション(ともに有料です)は、いろいろな理由が相まって、どんどんフレキシビリティーが無くなってきているようです。以前は間取りの変更だけでなく、フローリングの材質や色味、壁の仕上がり感、キッチンや浴室もフルオーダーで変更することが可能でした。かなりの高額(時には1億円近くになることも!)でしたが、それでもマンションの竣工時にすべてのオプション工事が終わって、好みの間取りとインテリアでお引き渡しを受けることができるというメリットは捨てがたいものがありました。

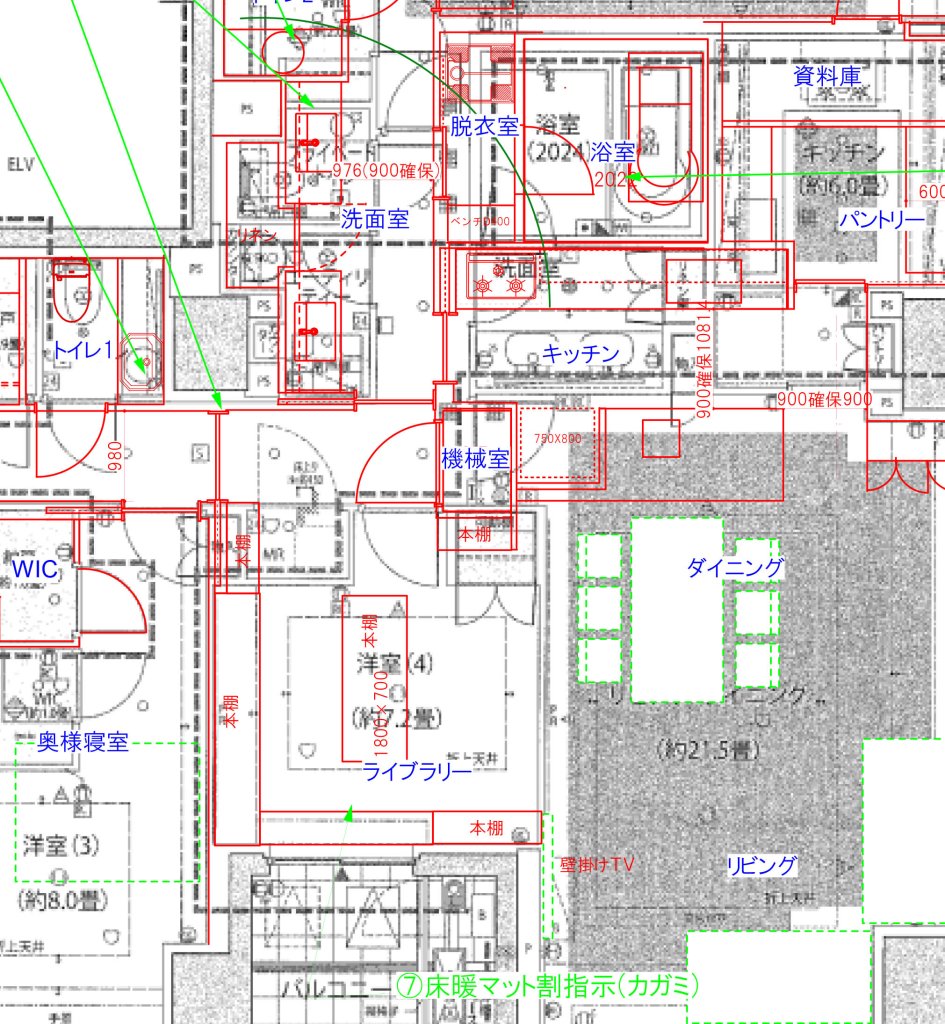

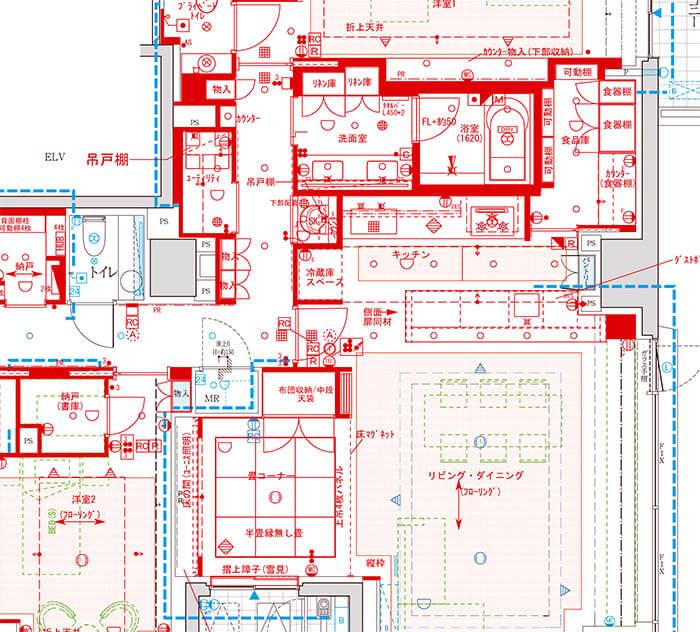

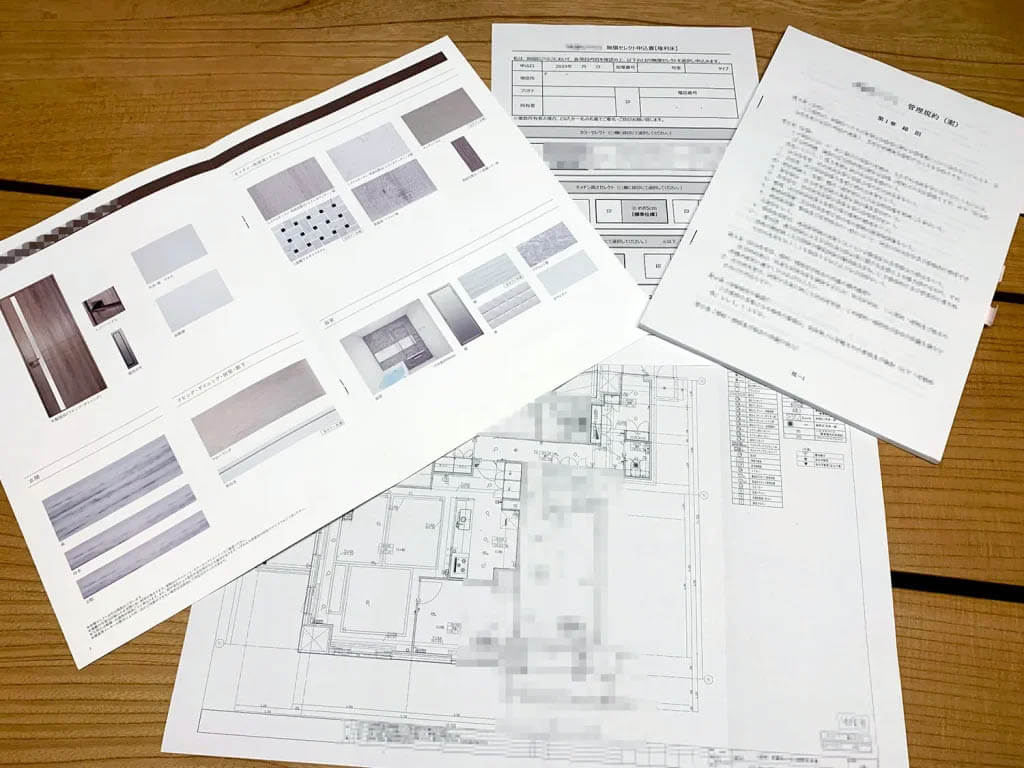

上の2枚の画像は、10年前に竣工した都内の高級新築マンションのデベの新築オプションをお手伝いした際の図面のやり取りです。

ご要望としては、リビングダイニングに対してキッチンが奥まっており窓がなく閉鎖的なことを、4室あった洋室のうちの一つは不要なので、LDと合体した書庫か和室コーナーに間取り変更したいとのご要望で、キッチンと浴室と洗面とトイレを移動する間取り変更案のお手伝いを致しました。浴室を移動することに対して、マンション側は色々な条件を提示してきたので、その条件をクリアしながら間取り変更案を作成するのにかなりの時間と手間が掛かりました。

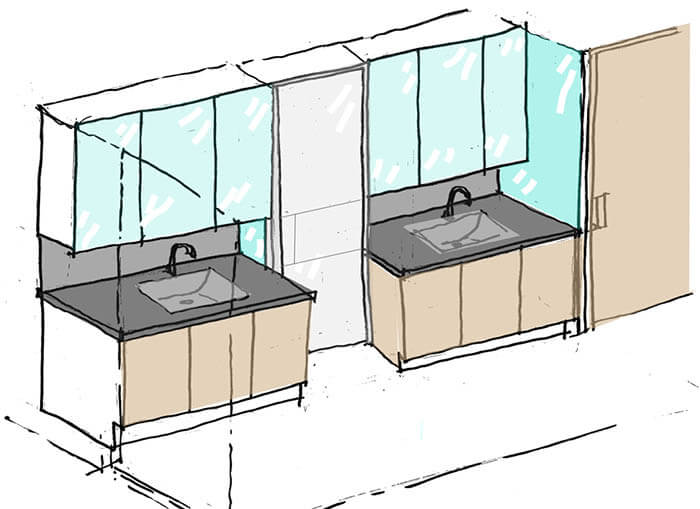

途中、弊社が得意とする通り抜け型の洗面を提案して、お客さまにもとても喜んで貰っていたのですが、このような変則的な造作家具工事はマンション側の新築オプション工事では対応できないとのことになってしまいました。完成後にリフォーム工事をするご提案もしたのですが、完成時にすぐにお引越しをなさりたいとのことで、もう少し規模の小さな間取り変更で落ち着くこととなりました。

とはいえ、奥まったキッチンをLDに面したオープンキッチンとして、浴室と洗面の位置をともに変更して、洋室をLDと一体とすることができました。こちらとしては、少々残念に感じておりましたが、お客さまはありとあらゆる間取りの案を検討することができたので、将来リフォームする可能性も含めて色々とか投げることができたと喜んでくださいました。弊社では、間取り変更のアドバイス料として110万円(消費税込み)の金額をお願いした事例です。

こちらは6年ほど前、もう少し規模が小さな新築マンションでの同様の事例です。大きくは浴室とトイレの位置は変えず、洗面の洗面ボウル数を減らし(その分カウンター面積とリネン収納を増やしています)キッチンをアイランドカウンターに変更するという提案でした。マンション戸数の少ない規模が小さいマンションで、かつこちらのお部屋も100平米弱とそれほど大型住戸ではなかったこともあったのだと思いますが、もうこの時(つまり6年前)には浴室や洗面やトイレの位置を変えることについては、デベ側のオプションでは全く耳を傾けてくれませんでした。

オプション計画に対するスケジュールは厳しく、金額も高騰化してきました。金額が出された当日中に採用するかやめるかの判断をしなければならないような状況でした。金額もたとえば同じサイズのキッチンカウンターの素材を変えるだけで、300万円以上とかなりの高額を提示されました。確かに、完成後にキッチンのカウンター材を交換すれば同等の費用が掛かりますので、こちらアドバイスをする側としては仕方がないと思えますが、お客さまからすると、まだ作られてもいないキッチンのカウンター材料をほぼ同等の金額の材料に変えるだけで、なぜこのような費用が掛かるのかを納得して頂くことは難しかったようです。

とにかくお客さまの要望を色々な形でデベ側のコーディネーター(実際はデベの下請けの内装会社のコーディーネーターで、デベとゼネコンと設計事務所にお伺いを立てないと提案することも決めることもできない…)に相談していきましたが、毎回返事は2週間ほどかかるのですが、ほとんどゼロ回答となってしまいました。できるとしても相当の高額での提案となってしまい、結局、こちらの事例では、キッチンの背面収納を造作で作ること、洗面カウンターを変更すること、奥の主寝室に収納を作ることと、ウォークインクローゼットの扉を変更する程度のお手伝いとなりました。お客さまとコーディーネーターとの打ち合わせは10回程度、メールでのやり取りは50回ほどで、やはり費用としては110万円をお願いすることとなりました。お客さまはコーディネーターとの打ち合わせが思い通りにいかず、お引き渡し後にリフォームすべきかどうか最後まで悩んでしまいました。最終的にはお引き渡し後にお子さまが生まれて、この間取りでは暮らすのが難しいとのことで、売却して他のマンションにお引越しすることになりました。

ここまでの2つのプロジェクトは色々な途中検討は致しましたが、お客さまが思い描いていたような間取りとインテリアの仕上げの度合いは、ともに30~40%程度しか実現できませんでした。最後にご紹介するプロジェクトは、デベ側の内装変更と、お引き渡し後の内装リフォームの組み合わせで、お客さまが思っていた以上の空間を実現できた事例です。ちなみにこちらのプロジェクトはTAGKENとの共同コラボブランド、ザ・ライブラリーでお手伝いしたものです。

こちら南青山A邸のAさまも、ご相談のあった当初はすべてを新築オプションサービスの内装変更で済ませて、なるべく簡単にご希望の空間を作りたいとのご意向でした。というか、マンション販売側から提示された、「無償オプション(カラー選定)」や「有償オプション」、「設計変更」など、何を選んだらよいのかわからないためアドバイスをしてもらいたいというのが実情だったようです。

マンション開発業者(デベ)からの資料には綿密に目を通しておきました。資料の中には購入者が選ぶオプションがリストになっていますが、その中でも有償のものと無償のものが分かれています。主に設備機器類などを細かくグレードアップしてゆくのが有償オプションで、床や扉(建具)などの色味を選ぶのが無償オプションです。その後、収納の使い勝手(開き扉を引き出しに変更するなど)やダウンライト照明位置の移動など、資料の中では提示されていないものでも、有償オプションとして検討して貰える項目(新築マンションでは設計変更オプションと呼ばれるそうです)があるという仕組みになっています。

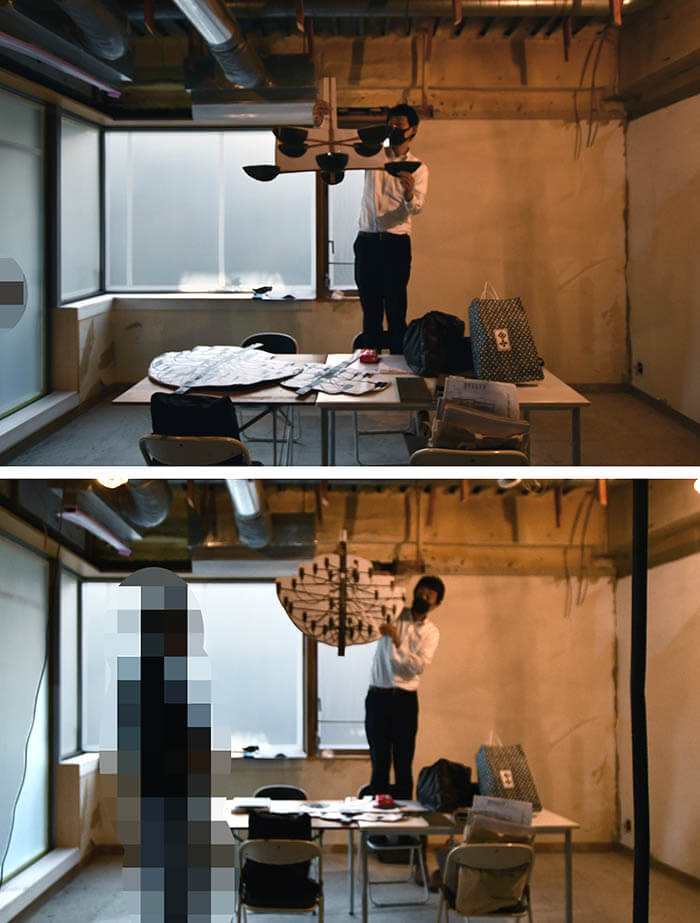

新築マンションを購入するお客さまが一番混乱するのがモデルルームの存在なのです。マンションが高級であるほどモデルルームは立派なもので、説明ではそれはオプションをすべて行使した理想像であることは聞いていいても、自分が購入したお部屋もそれと似たようなものなのだろうと思い込んでしまうのです。この新築マンションのモデルルームはこのようなお部屋でした。素敵な家具や間接照明、スタイリッシュな家具やしゃれたアートや調度品が飾られたこの部屋を見て…、

自分が購入したお部屋が、このようなものだとは誰が想像できるでしょうか?見事に漂白されたような癖のない、真っ白な(無料オプションでフローリングと扉の色だけは変えることが可能でしたが)お部屋です。実はこのような部屋であることを実感できるのは、すべてのオプションが終わった2年後の内覧会の時になるのが、デベ側の巧妙なカラクリのようなものなのです。Aさまのお宅では、間取り図の情報と、内装の材料と色味の展示から見よ解いて、オプションの締め切り前にこのCGを作ったのです。そしてこのCGを見て初めてAさまも、ご自身が購入したお部屋のことを理解することができたのです。

これがマンションモデルルーム内にあったカラーセレクションコーナーです。中央の色味を指定していたので、仕上げ表からどの部分に何が使われているかを理解してCGを作ったのです。

因みにこちらの写真はちょうど2年後に出来上がってお引き渡しを受けたときの写真です。壁掛けエアコンと天井のローゼット(引っ掛けシーリング)と煙感知器が違うくらいで、ほぼCGと同じ内装だったことが分かりました。CGの力、恐るべしですね!

このCGで事前にご自身が購入したお部屋の内装のグレードを理解して下さったお客さまは、マンション側の変更オプション工事と、お引き渡し後のリフォーム工事の比較をしたいとのお話しになりました。

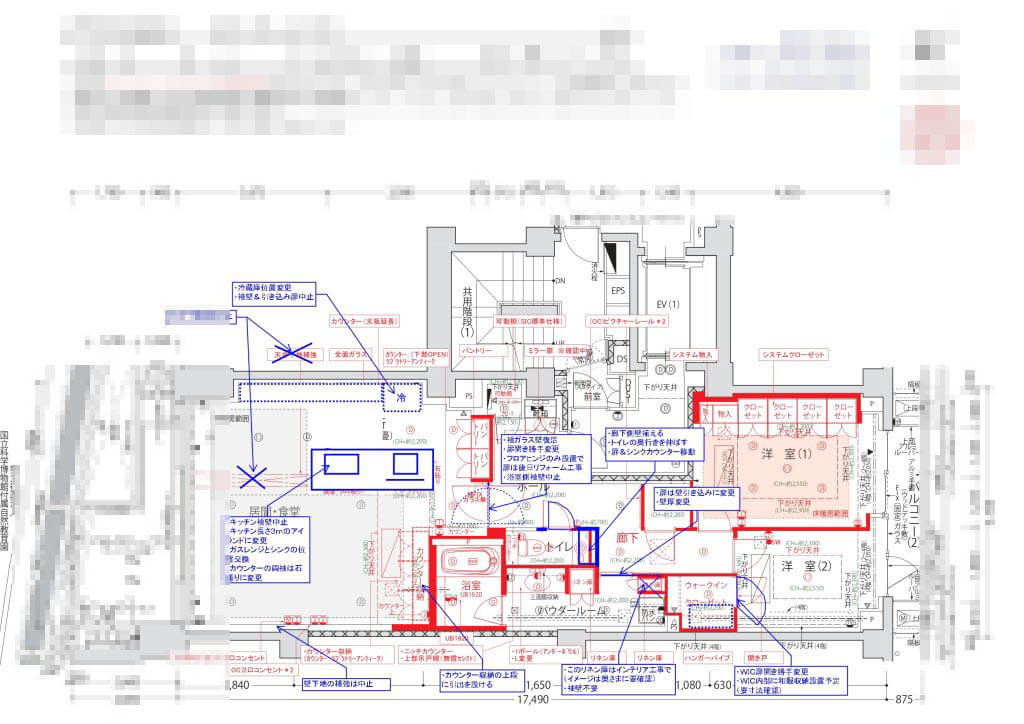

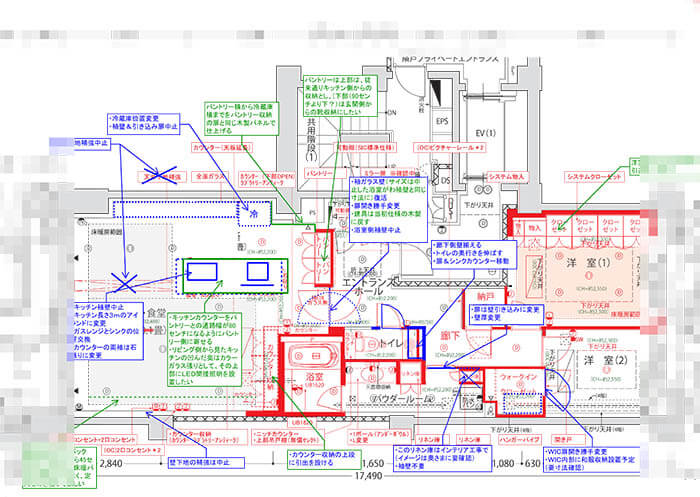

お部屋のネックでもある玄関とリビングダイニングを中心に手を加える内容の見積り依頼です。具体的には以下のような内容でした。

- 窮屈な玄関にゆとりを持たせるために、収納を削り、トイレの手洗いを大きくするためトイレ側の空間を広げる。

- 玄関の形状が変わりますのでダウンライトの位置を数センチずらす。

- 玄関収納と壁面にの段差を隠すための裏側をふかし。

- リビングダイニングに面する洋室を狭めてキッチン裏の壁面とフラットになるように壁の移動する。

- 壁面の移動による、スイッチやコンセントの移動。

- 壁掛けエアコンを天井カセットエアコンへの変更。

後日上がってきたデベ側からの変更見積り額は約1600万円でした。因みにこれらは間取と設備の変更は入っていますが、仕上げ材の変更はほぼ入っていない状態です。更にここに設計変更に伴う経費も加算されてきます。

まだ完成していない建物とはいえ、設計図面上では完成しており、役所(または民間確認申請機関)での申請も終わっており、物によっては材料の発注も終わっている素材もあるので、期間内に全ての部屋を完成させてお引渡しをしなければいけないデベやゼネコン、設計会社の手間と労力、更には他のお客さまからのオプション対応のことも考えると、それなりの費用に積み上がってしまうのです。僕ら設計事務所としてはその内実は良く分かりますが、お客さまからまだ作られてもいない建物の少々の変更で、ここまでの費用が掛かるのは納得がいかないでしょう。

SDG’s的(持続可能な開発目標)には、一度出来上がったものを壊すより、事前に計画を立てて、無駄が生じないようにすべきなことは理解しておりますが、お客さまが出費する費用のことを考えて、引き渡し後に同じ工事を行った場合と金額の比較を致しました。そのうえで、引き渡し後の工事の方が安い金額のものは設計変更オプションは中止とすることになりました。

逆に採用したものは、引き渡し後のリフォームでは余計に金額がかかってしまう項目です。

壁面の位置の移動は床材と絡むため後で行うと周囲の床材を張り替える作業(壁移動の工事が目的工事とすると、床材の張替え工事は道連れ工事となります)が出てきてしまいます。

道連れ工事が発生するような項目は、却って新築時の変更オプションでお願いしておいた方が安くなるので、最低限必要なものだけをまとめ再度デベに見積もりをお願いしました。結果1200万円ほど安くなりました。

ただ、それだけでは使い勝手は良くても、空間としては真っ白な漂白されたままですので、木質や大理石調のタイル、カラーガラスやステンレスの見切りや造作家具や照明ボックスなどを使って空間を彩るように致しました。

こちらの工事については、当初からマンションのオプション工事では実行不可能と言われていたことでした。こちらの工事の費用は約1600万円掛かりましたが、お引渡し後のリフォームも含めた出来は以下のようになりました。マンション側のオプション工事が400万円で、その後のリフォームで1600万円ですので、正味2000万円の費用が掛かりましたが(家具調度品は含んでいません)、このような空間に仕上がりました。

最終的にマンション側の内装オプションでお願いした工事は以下の2つになりました。

- LDと洋室の間取り(壁位置と扉位置)の変更(あと工事の場合は床材が継ぎ接ぎになってしまうので全てやり直しになってしまう)

- 玄関の収納中止とそれに伴う玄関タタキの拡幅(これもあと工事の場合玄関タタキの大理石がツギハギになってしまうので)

売り手側の論理の中で、決められた厳しい期限内に、マンションデベとゼネコンと(施主側で選ぶことができない)インテリアコーディネーターとの打合せで、好みの内装を考えてゆくことの難しさは想像以上のものだと感じています。デベやゼネコン側も大きなマンションの中の1室の変更工事に締め切りギリギリまで注力することは難しいですし、ましては富裕層向けの大型住戸であればお客さまからのご要望も膨大になり、それらすべてを叶えようとすると億単位のお金が掛かってしまい、ミスも許されない状況となってしまうので、内装変更を最低限にしたがる理由も良く理解できます。

以上のことを考えると、新築マンション側のオプションだけでは中々お客さまが望むような空間は実現しにくいのが実情です。ただ、CGの力と新築オプション工事と、お引き渡し後のリフォーム工事を組み合わせることで、デベ側のスケジュールではなく、自分で設定したスケジュールに沿って、好きなデザインをじっくり考えて実現することは可能だと考えております。

以下のブログでは、時期や予算やデベ側の制限などの理由で、新築オプションを選ばず、お引き渡し後のリフォーム・リノベーションを選択なさったプロジェクトのご紹介をしております。