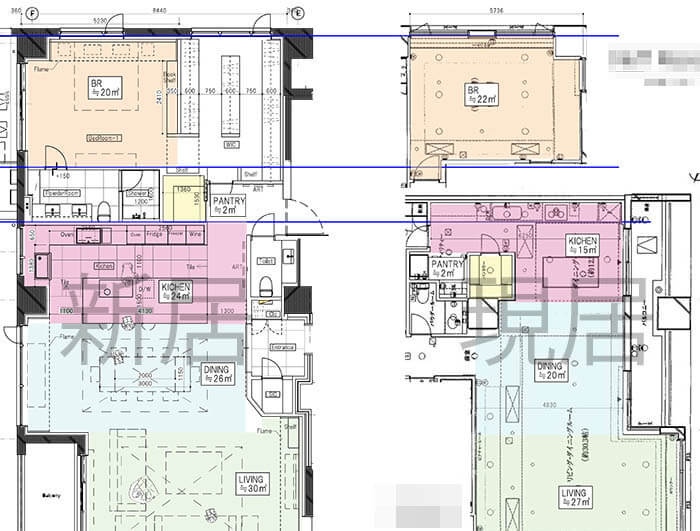

先日は「新築マンションの設計変更と内装オプション」、つまりマンションを新築前(お引き渡しの役2年前)に購入して、販売会社(デベ)の主導する設計変更と内装オプションを使って、最適な間取りと好みのインテリアに変更する難しさについて説明いたしました。今回ご紹介する事例も全て新築分譲マンションですが、ご購入なさったお客さまが色々な理由でデベ側の新築時設計変更を諦め、その代わりお引渡し前から弊社、カガミ建築計画にご相談くださり、お引き渡しとほぼ同時にリフォーム工事を実施したお部屋です。

こちらのプロジェクトは、当初のお客さまからのご相談は家具選定と壁にタイルを張る程度の模様替えの相談でいらっしゃいました。つまり、デベの間取り変更も内装オプションも不要との考えだったのです。ミノッティのソファやラグをご提案しているうちに、テレビボードを造作で作ることができないかというお話から、クロスの張り替えやキッチンのお化粧リフォーム(中身は変えずに表層だけ変えています)、そこから床フローリングの変更と廊下からLDへの扉の変更までご提案することとなりました。

ダイニング側も部屋の壁や天井位置は全く変わらないままですが、壁に大理石とカラーガラスと真鍮の目地を入れたデザインを施したり、輸入物のペンダント照明を吊るしたり、キッチンの壁に大理石調タイルを張ったことでガラリと雰囲気が変わりました。

こちらのプロジェクトは100平米超のお部屋に模様替えリフォームと家具調度品とカーテン、設計料で計4,600万円を掛けてくださった渋谷M邸です。

こちらは、183平米ある大型マンションですが、デベの販売方針の関係で内装変更やオプション提案がないマンションでしたので、購入が決まった時点ですぐにリフォーム設計を始めた経緯があります。

弊社にご依頼のあるリフォームのほとんどで、クローズド(閉じた)キッチンを、ダイニングに対してオープンにして欲しいというご要望なのですが、こちらでは、閉じたキッチンの方が集中して料理ができるし、調理中の臭いがLDに広がるのが好みではないとのことで、オープンキッチンをクローズドにした事例です。床フローリングを黒いオークに変え、壁面に大型テレビを埋め込み、エアコンの吹き出し口を折り上げ天井の立ち上がりに移設し、家具調度品を誂えております。

LDKや水回りだけでなく、玄関や廊下まで大幅にリフォームをしております。玄関ホールの床を天然大理石張りとして、天井も間接照明付きの折り上げ天井にしています。廊下右側には来客用トイレの鳶があるのですが、それを隠すためにレザー張りと壁と扉として、扉の存在を完全に隠してしまいました。廊下突き当り左にはガラス張りのライブラリー(書庫)を設け、正面壁は大理石張りとしてアートを飾り間接照明で演出しました。

こちらのプロジェクトは間取り変更リフォームと家具調度品とカーテン、設計料で計10,000万円を掛けてくださった六本木N邸です。

こちらも上記のマンションと同じ開発会社のマンションで新築オプションが当初からありませんでした。ご自宅用ではなく、賃借用として手に入れたお部屋で、マンション内の他の賃貸住宅とデザイン的な差別化を図って、より高い賃料で回せるように考えてほしいとのご依頼でした。

賃借用ではありますが、将来はお子さまが住むかもしれないとのお話もあったので、LDKはフローリングを張り替えて、玄関からLDへの扉をアルミ製の引き戸から、天然木突板張りの扉と左右のガラス袖壁に変えています。キッチン内にポツンとあった小さなアイランド(孤島)型カウンターを拡張して、ダイニング側にまで張り出してくるペニンシュラ(半島)型へ変更し、その下部には大理石調タイルを張って間接照明で照らしています。折り上げ天井も平場の一部に突板を張ってシックなデザインへと変更しています。

一番変わった(変えた)のは玄関ホールです。竣工時は引き戸を開けるとLDKとシームレスに繋がる分玄関ホールというより廊下の一部様なあいまいな空間でした。存在感のある木製建具とガラスの袖壁でしっかりLDと分節化し、壁に貼った大理石や廊下の間接照明でグレード感を演出しました。

因みにこちらのお部屋は176平米でリフォーム工事費(家具調度品無し)と設計料で3,200万円のプロジェクトでした。

先回のブログでのご紹介した、デベ側の新築時の間取り変更と内装オプションに、お引渡し後のリフォームを組み合わせた南青山A邸のビフォーアフターもご紹介しておきます。

真っ白な漂白されたような空間にダイニングやリビングのコーナーが生まれて、そのコーナー空間にあった壁素材や照明が配置されている様子が分かるでしょうか。こちらのプロジェクトは、弊社カガミ建築計画がTAGKENと共同で立ち上げたリノベーションブランドのザ・ライブラリーで設計施工したお部屋です。

最後のプロジェクトは新築マンションお引き渡し直後のリフォームとしては超弩級の大規模プロジェクトでした。まだ建物が建っていない段階でのマンションご購入でしたが、その時にはすでに販売会社側の間取り変更や新築オプションサービスは終わってしまっていたので、事前に図面等の資料をデベから提供してもらったうえで計画を進め、お引き渡しとほぼ同時にリノベーション工事に入ったプロジェクトです。

新築マンションの購入額が約10億円の超プレミアムマンションでしたが、何のオプションもつけていないお部屋は、上記の写真のビフォー写真のようで、床フローリング材はそこそこ、エアコンは天井カセット式、折り上げ天井には間接照明が回っていましたが、その程度の素っ気ない内装でした…。

この内装レベルでは、どんなに高級な家具や照明灯具、カーテンやラグを入れてもインテリアのグレード感は上げられません(かと言って、ここまで変える必要があるかどうかは、お客様のお好み次第ですが…)。床は天然大理石のボーダー張り、壁はTV側が超高級大理石のポルトロとウォールナットのルーバー壁を組み合わせ、正面の廊下からLDへの扉側は扉のデザインと左右の飾り棚を一体化させるデザインとなっています。天井は隠蔽型エアコンを組み込むために折り上げサイズを縮小しましたが、平天井に黒いカラーガラスを貼ってグレード感を高めています。

当然ながらここまでのデザイン変更となると、実質上新築時の間取り変更や新築内装オプションでは対応できないので、港区R邸のお客さまのご要望はお引き渡し後のリノベーションしかなかったのだと思います。こちらのお部屋は199平米でリフォーム工事費(家具調度品含む)と設計料で23,000万円の桁違いのプロジェクトでした。

以上の通り、