新築マンションの2住戸同時リノベーション、城南R邸のご自宅用のペントハウス「住戸A」のLGS(Light Gauge Steel(ライトゲージスチール))下地から石膏ボード張りへと移行してきています。因みに、LGSから石膏ボードへ移行するこのタイミングは、平面図だけでは分からなかった空間のスケール感やプロポーションを、現場で最終確認できる非常に重要な工程なのです。

上の写真の天井や壁部分に立っている金属の柱状のものがLGSです。通常303ミリか455ミリピッチで立てられています。そこに909サイズの石膏ボードやベニヤ板をビスでとめてゆくと、下の写真のように壁や天井が現れてくるのです。因みにこの後タイルや造作家具を取り付ける部分はベニヤ板(将来の下地強度・ビス保持力のため)、そのような造作が無い塗装仕上げ箇所については石膏ボード(ベニヤ板は湿気や温度で歪むのに対して石膏ボードは抜群の安定性がある)を張るのが施工のルールとなっています。

LGSで囲まれている部分は、床に給排水管があり、奥の天井にはダクトが出ているので、キッチン部分となりますが、この段階では壁が無いのでどのような空間になるか想像がつきにくいですね。

天井も梁型の下がりやフラットな天井部分にLGSが流されています。天井裏にはたっぷりスペースがあって、もっと天井高さをあげることができそうに見えますが、正面左奥の天井部分にセットされている天カセ式エアコンのサイズ、そこから勾配で流すドレイン管のルート、天井に埋め込むダウンライトや給排気のダクトなどがあるので、この程度の寸法となってくるのです。ボードが張られる前の工事現場を見に来てくださったお客さまから、良く少しでも天井高さをあげて欲しいとリクエストされることがありますが、数センチ天井を上げるために、将来のメンテナンス性を犠牲にすることはできないことをご説明しています。

こちらはダイニング側からリビングを望んだアングルの比較写真です。右の小部屋のように見える箇所がキッチン側から出入りするパントリーとなります。右側天井から下がっていた電線が、壁の側面の開口まで引き込まれており、これが照明のスイッチやインターフォンへと接続されることが判りますね。

リビングのRC造の柱に石膏ボードが張られて塗装されていると、空間の骨格がしっかりと見えてきます。

廊下からリビングに入ってくる開口部の「ビフォーアフター」ならぬ「スケルトン(骨組み)/ボード張り」です。左側のベニヤ板張りの箇所には、後日加工大理石が張られます。

その材料のサルバトーリのトラッティの材料も現地に届いていました。

キッチン横の不思議なカウンターのような箇所は、キッチンのペニンシュラ(半島型)カウンターが来て、その上にコップ等を入れる収納が組み込まれる予定となっています。

パントリーへ入る右側の壁には、アルクリネアキッチンのショールーム壁に貼られていたブルガストーンが張られるので、ここもベニヤ下地となっています。

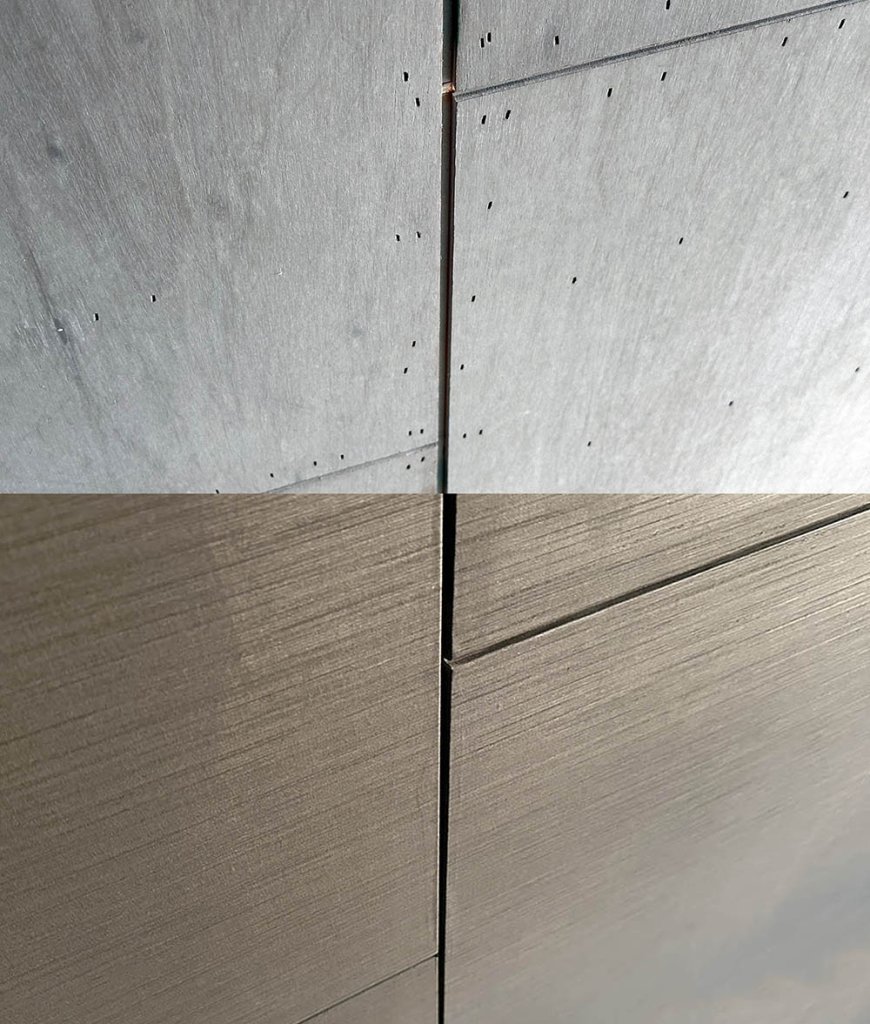

反対側の壁端部は、このようにステンレスヘアラインの見切り材が石の厚みと接着剤分だけ出っ張った形で取り付けられています。

廊下から玄関を見返したアングルでも、石膏ボードが張られたことで空間構成がはっきりと見えてきていますね。

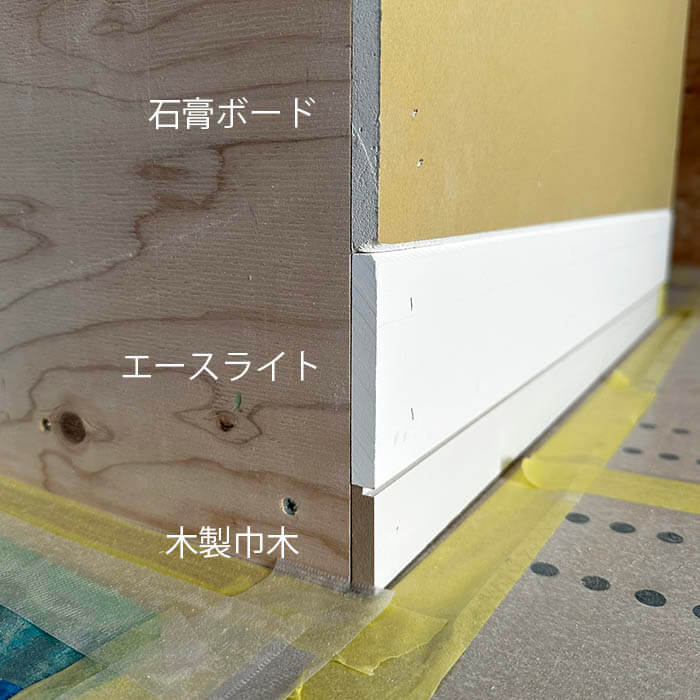

今回のデザインは、巾木が壁から出っ張らず、壁とフラットに仕上がる面巾木(ツラハバキ)のデザインとしています。フクビ等の見切り材を入れる方法もありますが、見切り材と石膏ボードが繋がっているように見せるために、パテ処理をしないといけないので、そのパテ分膨らんでしまうという問題が生じてしまいます。今回はリフォームキューの現場監督の綿貫さんは、エースライトというケイ酸カルシウム材をつかってフラットに収める工夫をしてくれています。

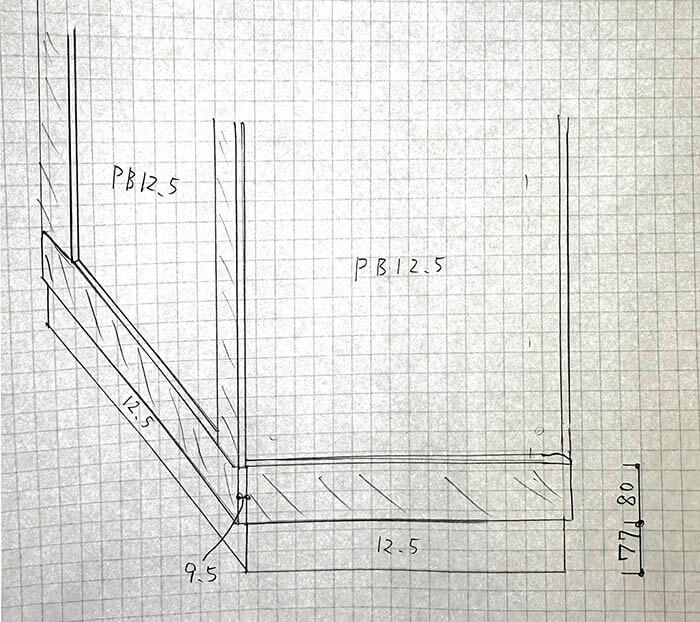

こちらが綿貫さんが描いて、大工さんに分かりやすように現場に張ってあったスケッチ図です。このスケッチは巾木を張る前の状態が描かれているので、壁の下部が凹んでいるように見えますが、9.5ミリの厚みの巾木を取り付けるとちょうどフラットになるのです。

こちらがその面巾木の施工途中をアップで撮影した写真です。一番下が表面を白く塗装した木製巾木(上部には5ミリの目地を入れています)で、その上にエースライト材が接着剤とタッカーで取り付けられており、更にその上が石膏ボードとなります。エースライトと石膏ボードが接する部分は両者のコーナーが少し削られており、そこに寒冷紗とパテを入れてフラットに塗装する工夫がなされています。

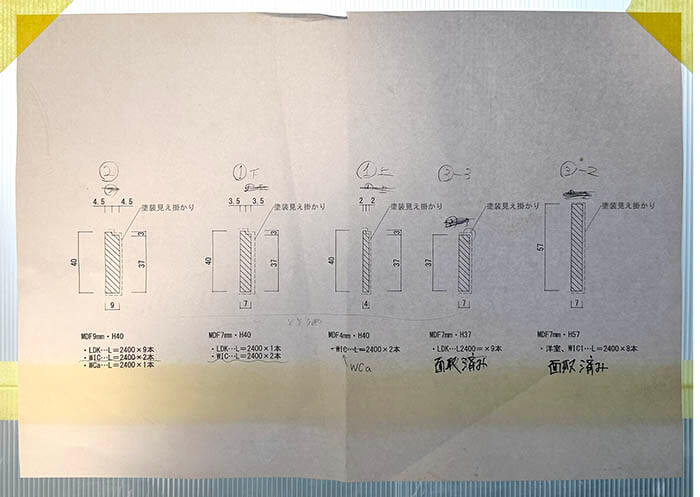

エースライトは湿気や温度などによる寸法の狂いが無く、軽くて、加工性が良い素材とされていますが、石膏ボードだけでは表現しにくい直角のコーナーのラインなどもエースライトであれば表現できるのですが、靭性に乏しい(衝撃に弱くもろくて欠けやすい)特徴があるので、現場加工せずに、工場で上記の寸法に沿って加工したものを持ってきてもらったそうです。

こちらがサイズに合わせてカットされて現場に来ていたエースライト材です。

廊下からリビングへ入る建具の横に設けるガラス製袖壁を固定する壁端部にも白く塗装されたチャンネルと一緒にエースライトも使われています。

完成後にはほとんど意識されないディテールですが、こういった巾木や壁端部の収まりで、壁のシャープさや空間全体の精度が大きく変わってくるのです。