中古で購入したマンションにデザインリノベーションを施して再販しようという青山P邸プロジェクトですが、当初設定した設計デザイン内容で、①LDK+玄関のリフォーム、②LDK+玄関+浴室+トイレ+ユーティリティー、③それらに各寝室まで加えた全面リノベーションの三種類の見積りが纏まりました。三者をお施主さまのPさまと比較検討した結果、③の全面リノベーションで進めようとのことで決まり、見積りをお願いしていたスタイルイズスティルリビング社(以下SISL)工事契約を結ぶことになりました。

左から、各務、お施主さまのPさま、SISLの齋藤さんと荒井さん、うちの担当スタッフの竹田さんでの着工前の記念写真です。

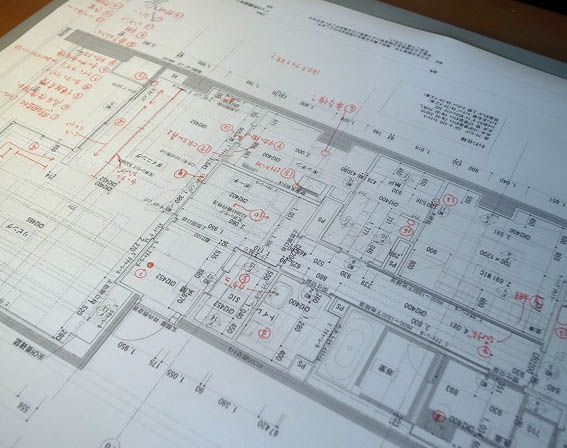

ちなみ、こちらが3種類の見積り範囲を示した、見積り用の平面詳細図です。上から③、②、①と並んでいます。③と②については、各個室のリフォーム費用がそれほど高くなかったので、悩む必要はほとんどありませんでしたが、お風呂をやりなおすべきかの判断が絡む①と③では、リノベーション後の再販に於いての商品性ということでPさまと一緒に随分悩んだうえで、立地性やライバルとなるであろう付近の新築マンションとの比較などから③の全面改装という判断を下していただきました。

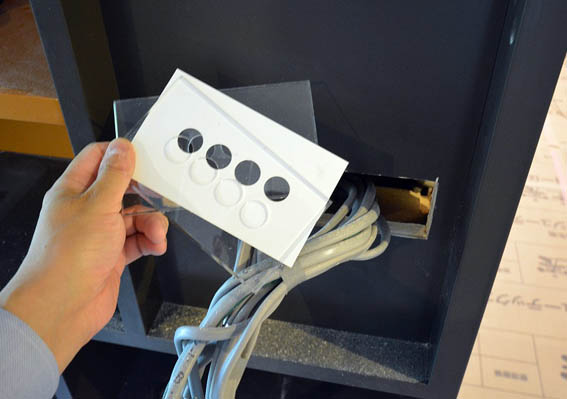

工事契約は、当初設定した仕上げ材の内容で入っていますが、まだ工事着工まで少しの猶予があるので、本当にその内容で良かったか、他に仕上げ材を変えるとすれば、どのような候補があるかについてもPさまに見て頂きました。

今回のリノベーション再販プロジェクトに於いては、家具も入れたうえで、ショールーム的に見せながら販売することを計画しているので、別日にPさまと一緒に高級家具屋のアルフレックス恵比寿ショールームに伺ってまいりました。家具付きで販売することができればそれで良いとしても、もし購入なさる将来のお客さまから家具は不要と言われてしまった場合には、ご自宅用としても使える家具を入れたいとのことでしたので、通常のリノベーション再販ではあり得ないほどのグレードのソファを見て回りました。

一般に新築マンションのモデルルームでも、リノベ―ション再販の販売時にも家具や調度品を設置したうえで、販売営業するのが一般的ですが、家具を入れた場合のメリットは、以下の通りです。

- 家具が入っていることで、そこでの暮らしのイメージが湧くこと

- 家具が入っていないガランドウの空間より、家具が入っているときの方が広く感じる

- 販売営業する際に、ソファやダイニングテーブルがあった方が、お客さまが長時間滞在してくれる

ひとつのモデルルームで、数十戸、あるいは数百戸の営業用に使える新築マンションのショールームでは、家具購入費にふんだんな営業用予算が使えますが、たったひとつの住戸のリノベーション販売用のケースでは、安価なリース家具を使うのが一般的です。これだけの費用をかけた家具を入れることは、商売としてはどうかということになりますが、ご自宅用をしばらくこちらに仮置きするという考えかをしてくださるPさまのフレキシブルな発想で、とても良い家具を入れることができそうで、ワクワクしております。

こちらは、Pさまが以前ショールームで拝見して一目ぼれしてしまったという、タイム&スタイルの大型ダイニングテーブルです。

ブリッジアクロスというユニークな名前のテーブルで、ウォールナット剥板(ハギイタ)のエッジもシャープに仕上がっていますが、一番の特徴は銅の鋳造で作られたこの脚部だそうです。部屋の仕上げ材とのマッチングも問題なさそうだったので、このテーブルで長さ2600(!)のものを図面い入れ込んだ上で全体のデザインを検討することになりました。

ダイニングチェアについては、Pさまが以前よりお付き合いのある家具屋リッツウエルのものを見てほしいとのことで、初めてリッツウエルの青山ショールームを訪問してきました。

ちょっと武骨なフレームデザインが、先ほどのタイム&スタイルのダイニング机と相性が良さそうだったのと、イスとしてのクオリティーの良さと価格のコストパ―フォーマンスが良さそうでしたので、座面の張地として良さそうなものを二つサンプルを頂いて、見積りをお願いしつつ、全体の色味を検討してゆくことになりました。

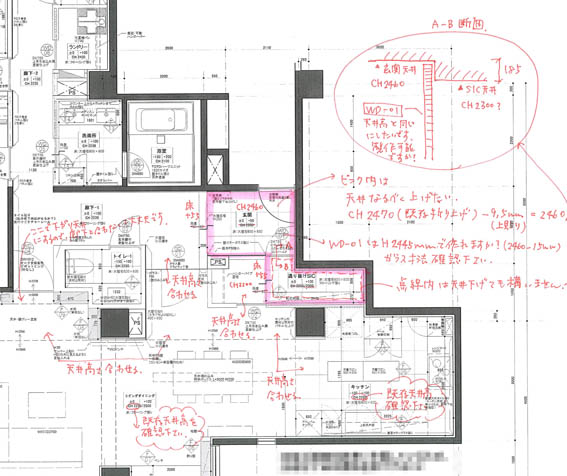

最後のスケッチ図面は、SISLの齋藤さんと荒井さん、うちの担当スタッフの竹田さんが現地で打合せをして、質疑が上がっていた箇所についてのディテールや仕上げのイメージを描き込んでくれたものです。

今回もフルの設計監理ではなく、デザインアドバイスとしてお手伝いすることなっております。初めてご一緒するSISLとなるべく早くにリノベーションのイメージを共有できるように、現地での打合せ回数を増やして、やなるべく多くのスケッチを提出するようにしたいと考えております。