白金N邸の設計・施主検査に伺って参りました。僕らがお 施主様の1時間半ほど前に現場に行ってチェックして、そのチェックした個所を中心にお施主さまに説明してゆくスタイルの検査です。

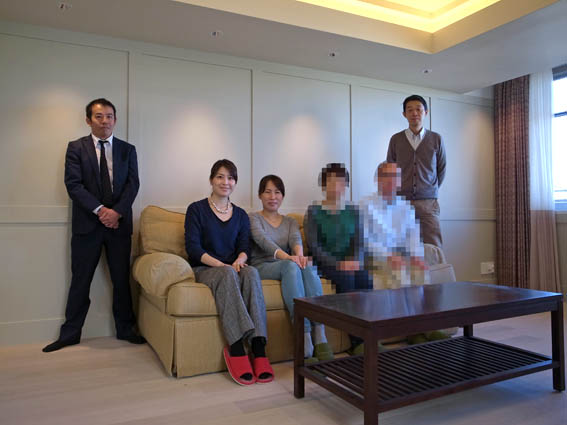

まずは、検査後の記念写真です。左からリフォームキューの石原さん、うちのスタッフの竹田さん、リフォームキューの岩波さん、お施主さまご夫妻、そして各務です。

塗装部分が多いので、刷 毛ムラやダマになった個所を多く指摘したのですが、アメリカに住んでいらした時にDIYで塗装をしたことがあるNさまご夫妻でしたので、却って味があるの で直さなくて良いとのことになりました。こちらはテレビ下のAV収納の扉の不具合をご説明しているところです。

施主検査に先立って、スタッフの竹田さんと各務で、設計検査をしていた様子です。

先回のブログで説明した、設計側のミスがあった折り上げ天井ですが、この日までに施工側できちんと対応してくれていました。本当に助かりました!格天井の中央部分が暗くなっていたので、その4マス分ぶクリプトン照明を追加して貰っています。

検査が終わった部屋から順に、床フローリングにオイルソープ・ホワイトを水で薄めたものを塗布していってもらいました。使用開始前に一度塗っておくと、より長持ちするとのことでした。最終的には、是正項目に未成工事を加えて20項目ほどありましたので、1週間の是正期間を経て、来週お引渡しとすることに なりました。Nさま、お忙しい中での検査立会い、どうもありがとうございました。