設計&施主検査を終えていた渋谷区Q邸ですが、その後の残工事を順調に消化しながらお引き渡しへと向かっております。

まずは先日お客さま立会いの下で決めて頂いたダイニングのペンダント照明器具の取付けです。実はまだ、先日の高さ確認の際には、PSE認証(日本の電気用品の安全基準に則ったものだけが受けられる認証)が取れていない段階でしたので、その後器具内部の配線やソケット、灯具を日本の基準に改造して貰っておりました。

日本の基準に合わせて貰ってはいますが、アメリカ製品らしく、取り付け方法は曖昧で、マニュアルもあまりしっかりしていないので、アメリカ製ペンダントの取付けに慣れた職人さんが来てくれました。

吊ったペンダント照明を初めてつけた瞬間の様子です。天井に張ったニッシンイクスの突板パネルがとてもきれいに映えています!ペンダント照明は、ベイカー@東京にお願いしたビジュアルコンフォート社の製品です。

玄関のペンダント照明も一緒に点灯して、仕上がり具合を確認させて頂きました。

玄関ホール突き当りにあるキッチンへの板張りの扉も、養生が取れて状態できちんと見ることができました。

扉を開けたキッチン側の電気関係のコントロールパネルもきれいに仕上がっています。

電気関係のスイッチ類では、まずはモニター付きのインターフォンの高さから決めて、使う頻度やパネルのサイズからレイアウトを決めてゆきます。よく見ないとわからないのですが、セコムのパネルだけは使い勝手とデザインをマッチすることが難しく、窮余の策で上下逆さまに取り付けております!

リビング天井の折り上げ部分と間接もとてもきれいに仕上がっています。

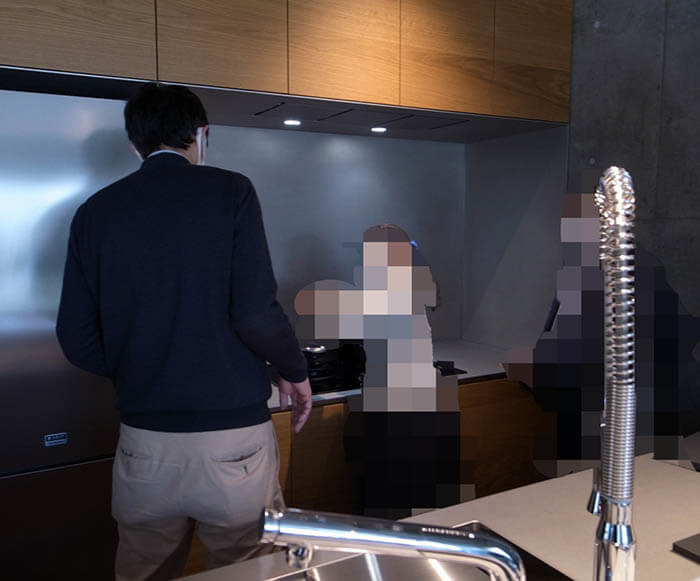

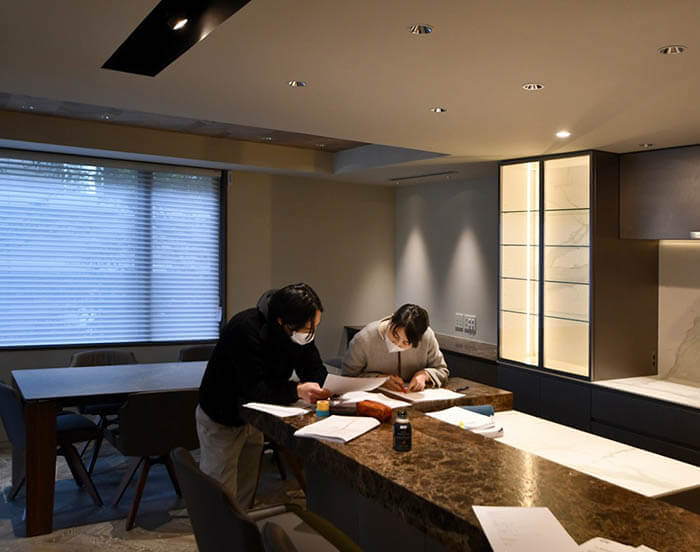

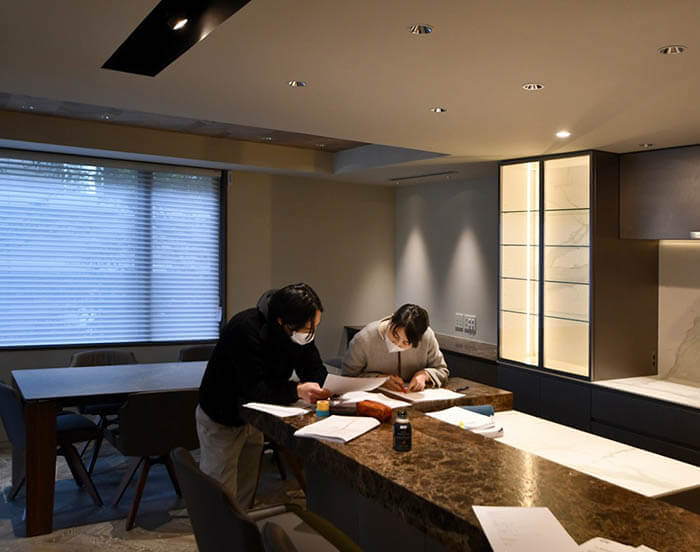

残工事、やり直し工事、未施工部分がどうなっているか、毎日青の現場監督の岡田さんと、弊社の設計担当の竹田さんで頭を付け合わせながら、リストをアップデートしてくれています。

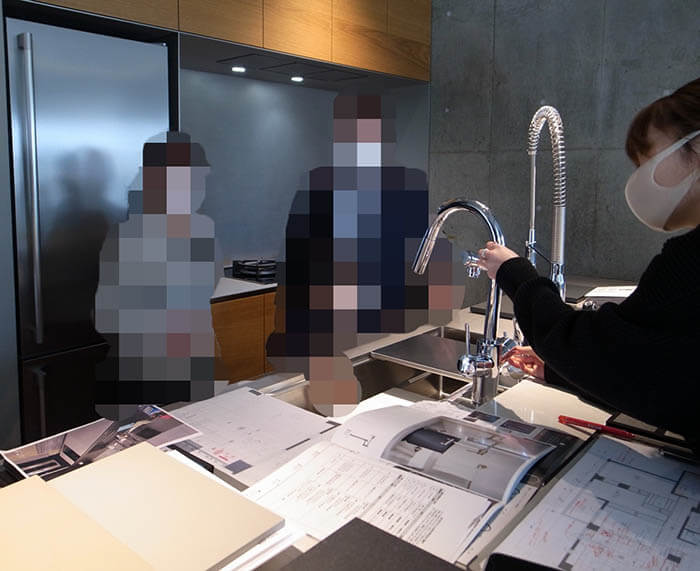

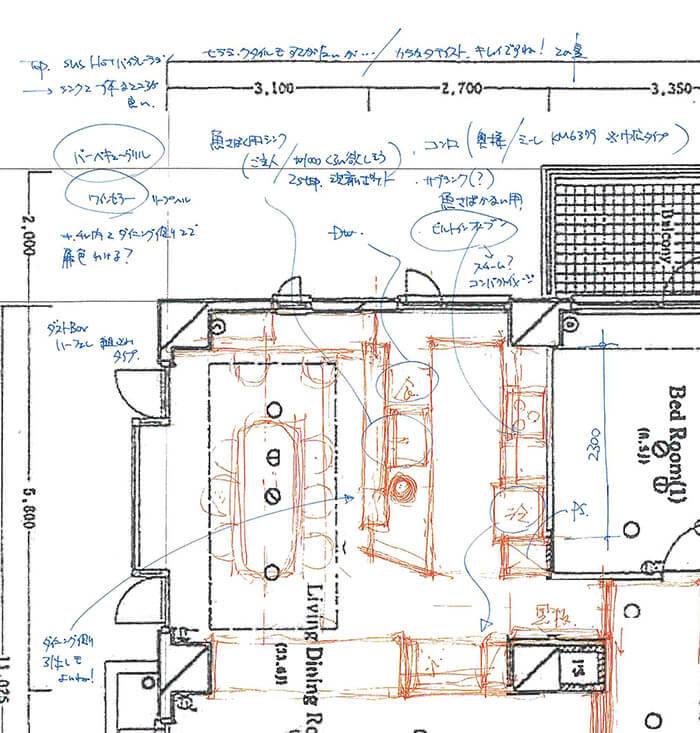

そして、いよいよお引渡し当日です。先回のチェック項目がきちんと是正されているかを確認しつつ、時間を定めて各種工事の担当者から取り扱い説明をさせて頂きます。東京ガスがまずは一番手でした。大物のキッチンについては、じっくりそれだけの取り扱い説明を受けたいとの奥さまのご要望で、別日にさせて貰っております。

午後からの取説でしたので、明るいうちにテラスのウッドデッキを確認して頂きました。こちらの説明は、ウッドデッキの図面を描いてくれた、青の岡田さんの補助の池田さんの補助の川野さんでした。

電気、照明関係の取り扱い説明は、当初より結構大きく変わっているので、時間を掛けてムラデンの藤木社長と井上さんに説明して貰いました。

ボックス内の配線ダクトに接続したスポットライトの扱い方から…、

グレアレスタイプのユニバーサルダウンライトのLED電球の交換方法や、向きの変え方…、

一番の大物は、隠し収納の中に設けたルートロンのシーン調光システムの取り扱いでした。一旦、前日の夜に井上さんと僕ら設計でシーン設定をしておいたので、その内容のご説明と、変更したい場合の使い方を見て頂きました。

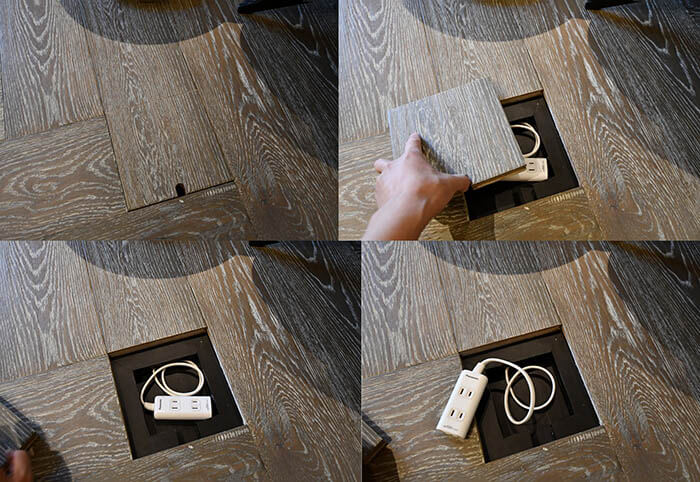

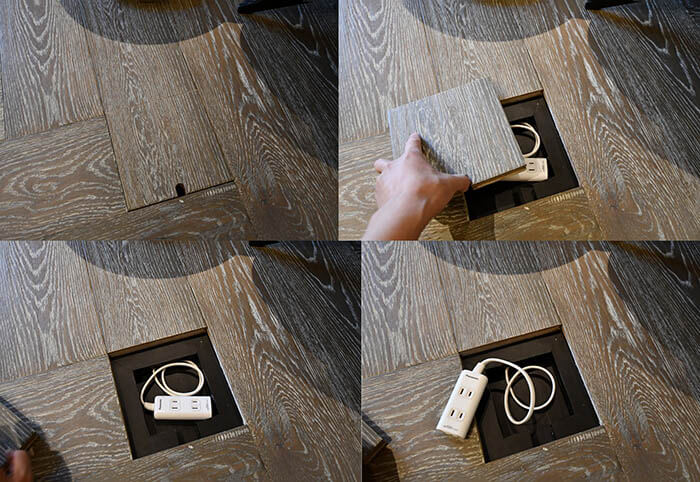

床付けコンセントのご説明です。床懐(フトコロ)があれば既製品の床付けコンセントを設置できるのですが、今回は遮音パネル分しか深さが取れていないので、延長コード形式のコンセントとなっております。

電気関係の最後は、主寝室奥の水回りの奥さまのお化粧コーナーの照明でした。こちらは調光だけでなく調色(照明器具の色温度を変えるシステム)もできる器具なので、その扱い方を奥さまに見て頂きました。

先回の施主検査の時にも着火したバイオエタノール暖炉ですが、今回はご夫妻に着火して貰いました。

着火した後の周囲への熱の伝わり方、特にテレビ側に熱が伝わって、テレビに悪影響をしないかをご主人さまが心配なさっていたので、着火してから1時間後くらいに耐熱ガラス越しにどのくらい熱が広がるかをサーモグラフィー付きの放射温度計で測ってみました。モニターの赤い部分が高熱になっている個所ですが、耐熱ガラスと耐熱シールでしっかりと縁を切っているので、ガラスのラインできっかりと熱の伝わりが遮断されていることを確認することができました。

購入して頂いた家具、備品類で一つだけ問題が見つかりました…。

スプリングバレー社から入れて貰ったジャイプールラグですが、二枚同じサイズの物を並べて使う予定だったのですが、サイズが10センチ以上違っており、うまく並べられないことが分かったのです…。

後日スプリングバレー社と交渉して、製作元のインドに送って印をつけたラインでカットして、実費にて送り返して貰うことになりました。よって、お引き渡し後1月半ほどラグなしで暮らして頂くことになってしまいました…。ラグの商品説明を読むと、手作業で作っているものなので、5%程度のサイズ違いが発生する可能性がありますとのことで、今後注意が必なことを実感致しました。

最後に、少々ケチ(?)が付いてしまいましたが、お客さまにもご納得して頂いて、お引渡しの書類を交わすことができました。ここまでコロナでの中断も経て、ずっと辛抱強く待ってくださったお客さまにようやく完成したお宅をお戻しすることができました。ここまで頑張ってくれた青の岡田さん、池田さん、川野さん、片岡社長に各種下請けの施工会社の皆さん、どうもありがとうございました。そして、いつも明るく、良いものを作り上げるたためにオープンな議論をして下さってきたQさまご夫妻、本当に長らくお待たせいたしました!