解体時に、元々の壁や天井の下地が木製で作られていた渋谷区Q邸の現場は、新しく建てる壁下地や作り直す天井の下地も木製で進めることになりました。最近のマンションやオフィスでは、仕事のスピードを重視して、LGS(軽量鉄骨)を下地材として使うことが多いのですが、LGSと既存の木製下地が混じると、工種が増えてしまうので、今回は木製下地で進めることになりました。

現場に入ってくれている大工の矢野さんが、抜群の腕を持つ大工さんであることも、木製下地で進めることになった一つの理由かもしれません。

因みに「大工さんの腕」という表現は、細かい細工ができる腕という意味もありますが、それ以上に図面と現場監督の意図を素早く理解して、後にどのような工事が来るのかを考えながら、計画的に大工作業を進めてゆくことができるという意味の方が強くなってきています。

かつてのリビングに並べられた木製下地用の材料です。木製下地作りは、LGSに比べるとスピードは落ちますが、実は後になっての変更や細かい作りにはメリットもあるのです。

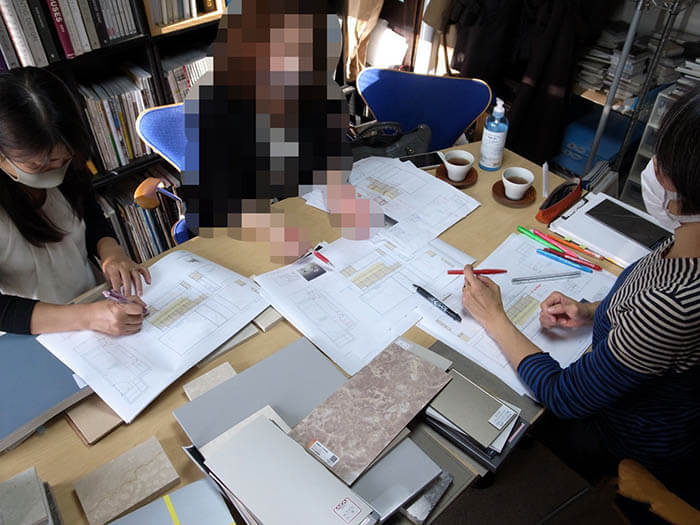

青に施工をお願いする場合は、毎回現場定例打合せを設けて、週に一度は現場を僕らは設計者が訪問して、工事の進め方や細かい材料の取り合い、素材の承認などの打ち合わせをコンスタントに詰めるようにしています。

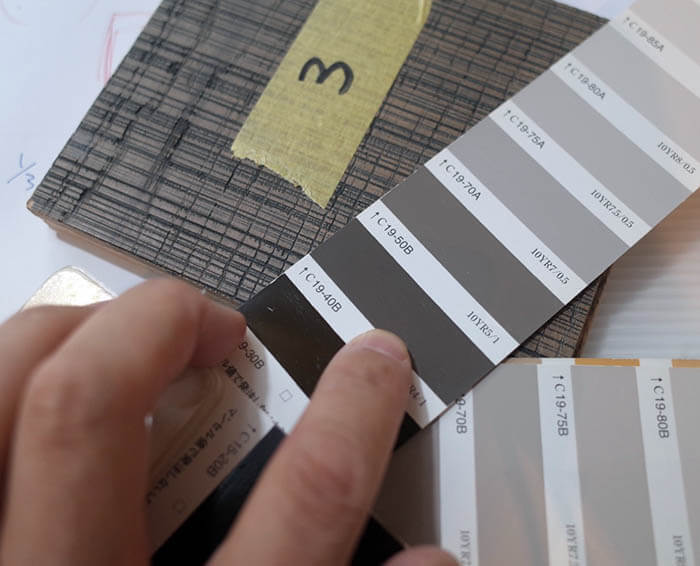

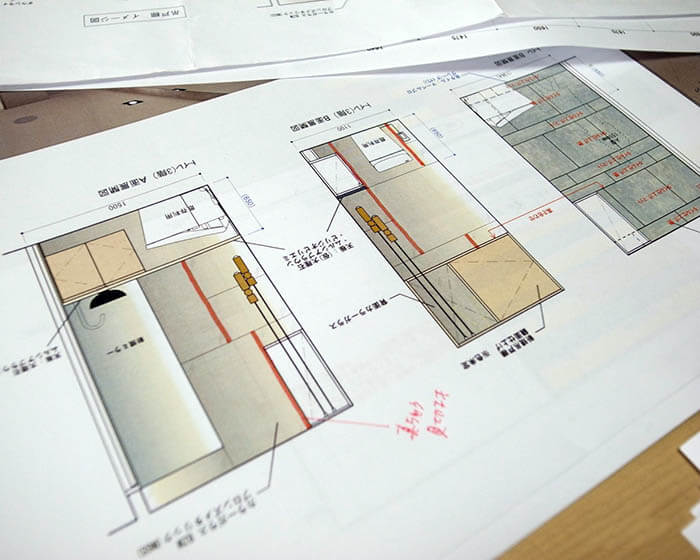

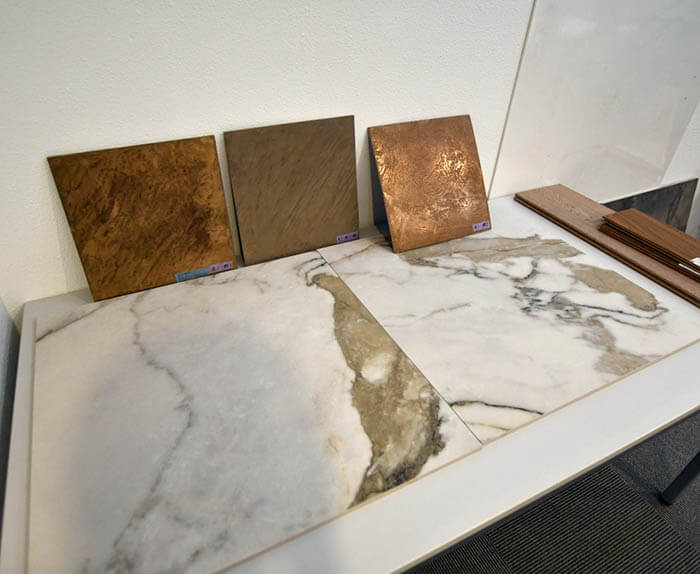

この日は、造作家具と建具をお願いしてる現代製作所の吉岡さんが、写真の染色した突板サンプルを持ってきてくれたので、その色見本を見比べています。お客さまがお手持ちのモルテーニの家具に合わせた色で家具を作りたいとのご希望があったので、中央上にある小さなユーカリの木板サンプルに合わせた色味を作って貰いました。ウォールナットやオークを染色したものに加えて、日本では珍しいユーカリの突板をアンモニアで処理したものも作って貰いました。

密閉したビニール袋の中に突板サンプルを入れ、液体のアンモニアが入った容器を袋の中に入れておくと、気化したアンモニアで突板の色が深く濃くなるというやり方で、欧州はウォールナットが希少になってしまったので、比較的安価で豊富に手に入るユーカリ材をこの方法で染めて使っているケースが増えているそうです。

因みに上記の写真は、他の木の突板(オーク材)サンプルを、簡易的にアンモニア処理をしてくれた際の記録写真です。上下並びの突板の上一枚をアンモニア処理したことで、全く違った色味の突板に変わっていることが良く分かりますね。因みに、上の突板には節穴があったそうで、そこをパテで埋めた部分は変色していませんでした。

今回の施工会社・青の体制は現場監督の岡田さんに、サブの監督の池田さん、見習の川野さん、そして毎週の定例には社長の片岡さんも参加してくれています。こちらの現場担当は副所長の竹田さんで、現代製作所の吉岡さんもこの日は同席してくれています。

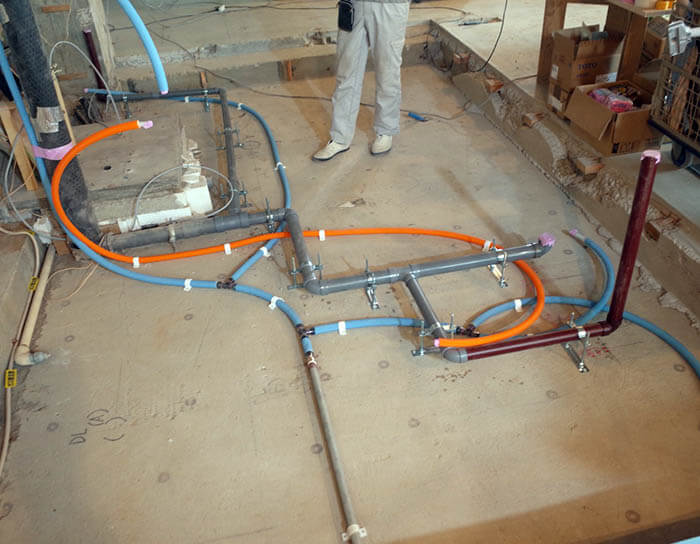

こちらは、水回りの床下地の状況です。以前のブログ記事でも書いた通り、配管を埋めていたシンダーコンクリートをコア抜きとパッカーで大々的に壊しましたが、余計に穴が開いてしまっていたカ所については、ここの在来工法の防水書類を施す関係上、平滑に直しておく必要があり、穴の部分にモルタルを詰めて貰っています。

こちらも同様です。ただ、新たに浴室の排水を集める目皿の部分や、そこからは排水管竪管へと繋げる部分については、穴埋めしておりません。

その翌週の現場定例時の現場の様子です。壁下地の木製軸組工事も大分進んできました。

キッチンのレイアウトが決まったので、リネアタラーラが用意してくれた設備図に沿って、床下ピット内の給水給湯管、ガス管と排水管も接続されました。

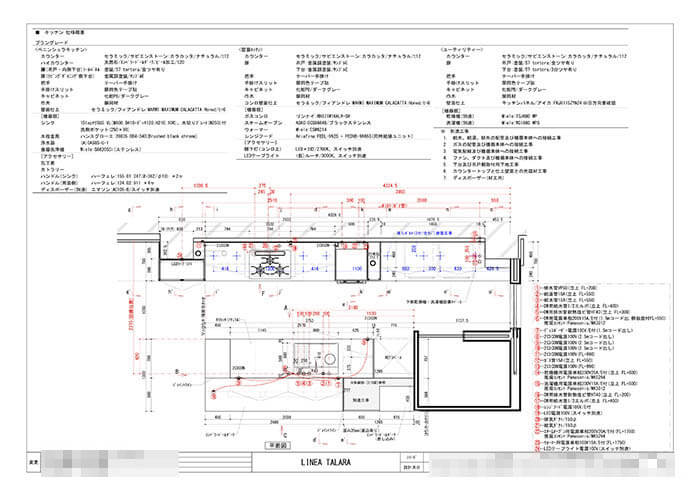

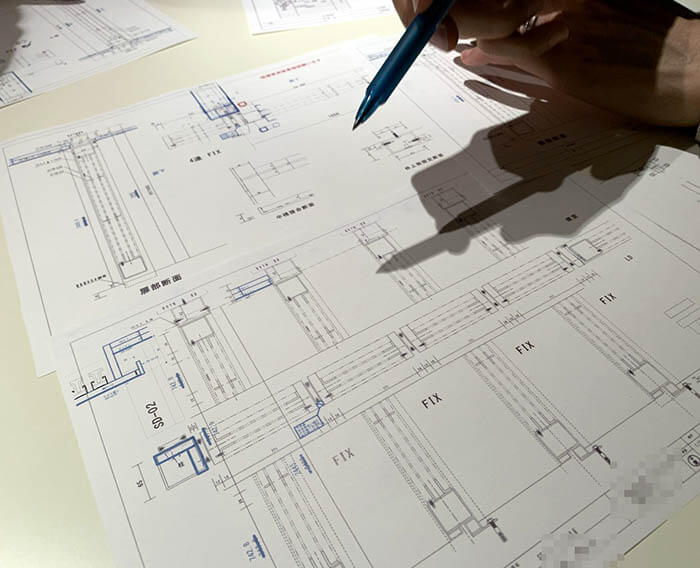

因みにこちらがリネアタラーラが用意してくれた設備平面図です。

スラブを貫通している排水竪管への接続部分の1メートル分が耐火二層管或いは耐火のVP管になっていなかったので、そのことを片岡さんに確認して貰っています。後で調べたところ、建築基準法129条の2の5→建告示1422を根拠にVP管を

使用することで被覆なしでOKとのことが分かり、このまま進めることになりました。

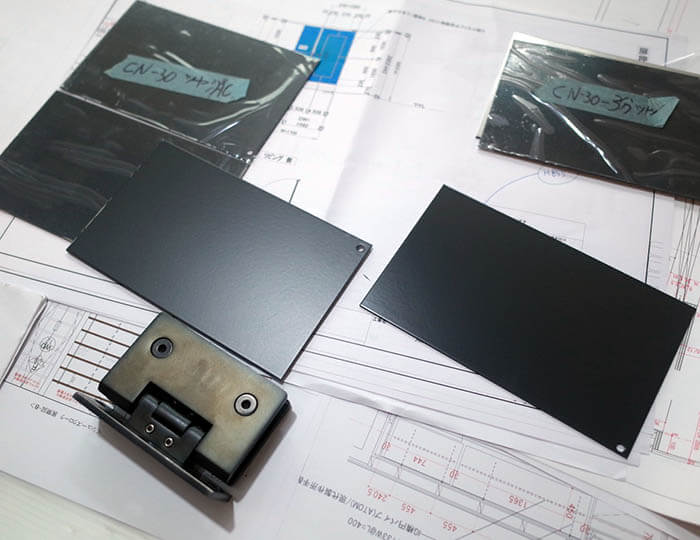

在来工法で作るシャワー室は、スチールサッシを黒で引き締めることとなっており、テンパーガラス(強化ガラス)用ヒンジで黒いものを探したところ、ジョープリンス竹下(因みに製品メーカー名です)こちらの製品(写真下部、左側のメカ)しか見つかりませんでした。ちょっとスモークしたような不思議なニュアンスのある黒色なので、特注で作るスチールサッシの色をどうするかの打ち合わせです(その後、ジョープリンスはニュアンスの無い黒色のヒンジを売りだすことになりました…)。

フローリング材で壁を作る予定ですが、見切りを焼き付け塗装したスチールとしていますが、その焼き付け塗装色を選んでいる様子です。

毎週の定例会議で、この先に工事が始まる部分についての考え方や具体的な進め方を協議し、その中で設計側や現場監督から挙げられたトピックを詰めてゆきます。宿題も出ることも多いですが、それでも現場に集まった各関係者と頭をひねりながら、ひとつづつ細かいことが決まっていくのです。