180平米の広さのマンションのリノベーション工事・麻布台M邸ですが、解体後の下地造作工事が進んでいます。

天井は照明位置はずらしてゆきますが、ほぼそのままで、壁は全てやり直しでボードを剥がして、LGS下地の状態になっています。床は既存が床暖房の上に、ベニヤ板を張ってその上にフローリングとなっていたので、床暖房パネルを痛めずに、フローリングだけを剥がすことができました。

高級マンションならではの工事騒音問題が関連して、大工さん一人&電気屋さん一人の少人数体制での工事が進んでいます。

キッチンと玄関の戸境壁は、収納一か所を除いて撤去して、また新しい壁を立て直しています。建設当初の工事では壁下地はLGS(軽量鉄骨)を使っていましたが、今回のリノベーション工事では、施工の青からの相談で木製下地に変えて工事して貰っています。大きく全面的にやり直す工事ではLGSが早い上に、しっかりしているのですが、細かく部分的に触ってゆく工事では、大工さんだけで工事ができることなどから木製下地の方が却って早く作ることができるとのことでした。

ちょうどこの木製下地を組んでいる位置の天井を見上げたところです。先回のブログでも話があった通り、キッチンの天井裏にはLD分の隠蔽型エアコンの本体とキッチンの天井カセット式エアコン、さらにはそれらのダクトや配管類が詰まっており、点検口も含めて位置を大きく動かすことができなので、ギリギリの線を狙って設備を移設して貰っています。

解体時から進めて貰っている、床下のトイレや手洗いの排水管なども、新しく指示した箇所に手直しされていました。

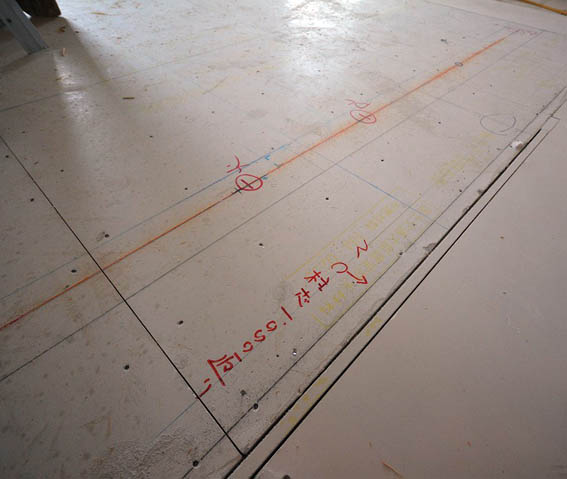

床下地の位置で一度墨出しをして確認していましたが、新しく床フローリング下地として張ったケイカル板の上にも、家具や壁の位置が墨出しされていたので、それらも設計側で確認いたしました。

リビングには玄関ホールと、プライベート廊下からと2方向からアプローチできるのですが、こちらは廊下からアプローチする通路に作られるクローゼット収納の一部です。

以下からのブログは、その1週間後の現場の様子です。

かつて部屋があった部分を縮小し(その分リビングダイニングを広げています)、書斎的に使えるDENを作る予定です。ちょうどこの写真の正面に見えている壁下地がその間仕切り壁となります。

この壁には、表面に大理石が貼られて、中央には壁掛けテレビが設置されます。壁の左右には壁内部に引き込める引き戸が2枚付く予定となっています。

斜めからこの壁を見ると、木製下地が二重に作られており、引き戸が入るポケットがあることが判るでしょうか?壁中央にオレンジ色の配管が通っているのが、テレビ線やちょっとずれた位置に設置するアンプなどと接続するためのCD管(後で線を通すことができるカラの配管)です。

壁に扉を引き込むポケット部分の下地詳細です。

先ほどのキッチン天井設備の位置も、こちらが希望した位置に変更して貰っています。特に造作家具の上部に来てしまう点検口については、そこからエアコン本体のフィルターの清掃をする必要もあるので、設備屋さんにも作業ができる寸法かを確認して貰った上で、位置を最終決定いたしました。

プライベート廊下部分は、壁際の収納を撤去して、ギャラリー的に使えるように収納と飾り棚を作る予定です。写真奥に向かって左側に凹んだニッチがその部分になります。

廊下一番奥の主寝室の扉の位置も移設しているので、既存扉枠を上手く撤去したものを、廊下の曲がり角ちょうどの所に再度設置して貰っています。

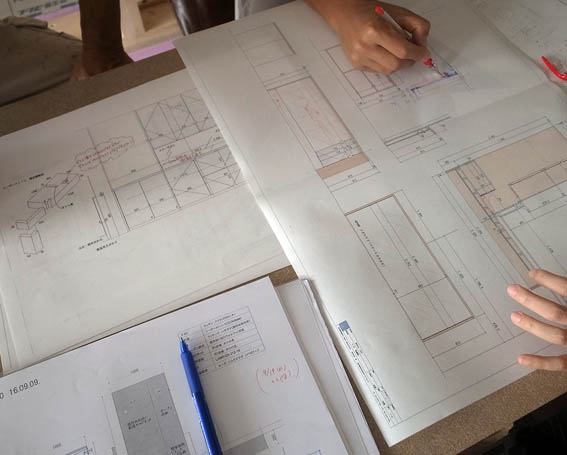

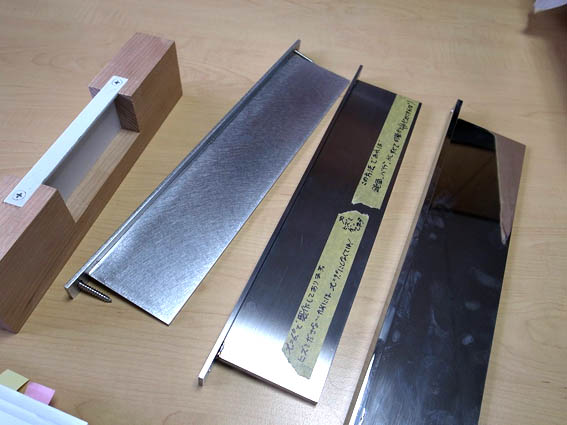

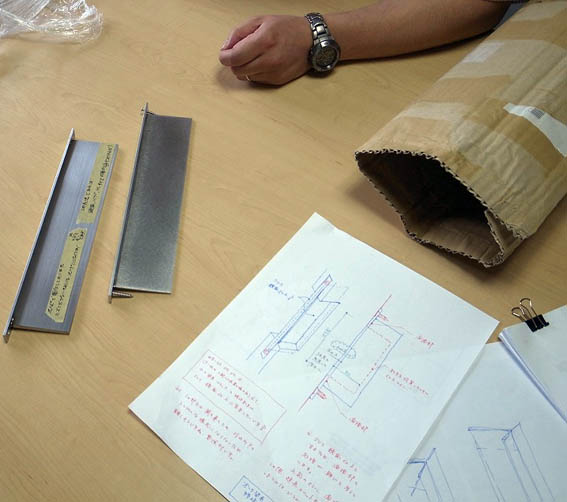

この日は、造作家具の打ち合せをしたいとのことで、施工をお願いしている青の田原さんと八木さん、そして造作家具屋の大沼さん、家具に含まれる間接照明やスイッチなどのことで電気屋さんにも同席して貰って打ち合わせを致しました。

こちらが施工側で描いてくれた造作家具の施工図です。キッチンカウンターの厚みや、カウンター甲板の納まり、間接照明の位置などを細かく打合せさせて貰いました。