新築高層マンションリフォームの渋谷M邸の工事が順調に進んでいます。

正面右側の壁に、折り上げ天井の懐から続く金属製のスパンドレルを張る作業中です。

下の壁に張る素材との見切りを事前に入れたところに、大工の本宮さんが寸法に合わせて現場カットしたアルミのスパンドレル材を張ってゆきます。

高さサイズは2通りしかないので、基本的には工場でカットした材料を張ってゆくのですが、数カ所現場に合わせてカットしなくてはならない部分があり、それを本宮さんが器用にカットしてくれました。

アップで見ると、このようになっています。以前は、ステンレス材を特注で似た形状にして、特殊塗装までしたものを張っていましたが、あまりに値が張ったので、最近は既製品の素材をうまく転用して使っています。

この下のベニヤ板部分には、大理石とカラーガラスと鏡を、真鍮見切りを使いながらランダムに張ってゆく予定です。

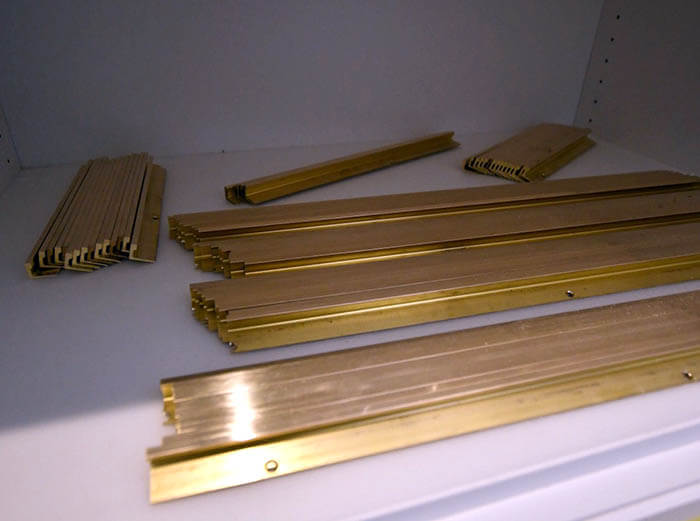

現場には、サイズに合わせてきれいにカットされた真鍮見切りが届いていました。僕ら設計にとっても、どのようになってゆくか、とても楽しみな部分です。

以前のブログで書いていた廊下からリビングへ入る個所の鉄製の違い棚には、周囲にフレームが入ります。その塗装された木製フレームを取り付けている様子です。フレーム材に極細のスリットが入っているのが見えるでしょうか?このスリットに鉄製違い棚を差し込む形で取り付けて、壁背面側のトイレの壁からフレームを固定する作業となりました。

大工の本宮さんと、造作家具取付けの根津さんの抜群のチームワークで、このようにピタリと納まりました!

こちらは数日後の様子ですが、大理石柄のタイルも貼られてほぼ完成形に近づいたフレームと違い棚です。違い棚の位置もタイルの目地に合わせているので、間近で見ても本当にきれいに収まっています。

塗装仕上げの木製フレームは、リビングダイニングへの入り口を囲むように、三方ぐるりと回っています。既存のスプリンクラーヘッドを避けながらの取付けで、本宮さんからは本当に大変な作業だったと聞いていますが、それでも一旦取付けられてしまうと、違和感なく見えてくるのが不思議です…。

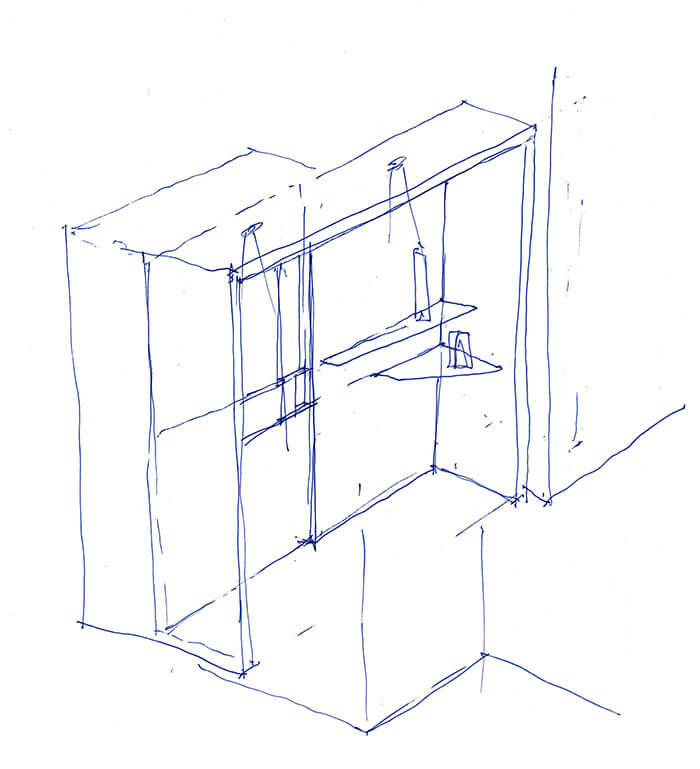

因みに、こちらが最初の頃に木製三方枠のイメージを、お客さまにご説明するときに作ったスケッチです。違い棚が、ほぼ最初から変わっていませんね。

玄関ホールの壁とSIC(シューズイン・クローゼット)への扉の加工も進んでいます。こちらの壁と扉は、フラットに仕上げて、扉の丁番を変えたうえで、カラーガラス張りとする予定です。

トイレの壁のタイル張りも終わりました。採用したのは、マーベルプロ(ダイナワン)のスタトゥアリオ柄です。

渋谷M邸の担当スタッフの岸本さんが、施工をお願いしているリフォームキューの現場監督の滝川さんと今後のスケジュールの打ち合わせをしてくれました。