六本木の新築マンションのリフォームプロジェクトがスタートします。

ちょうど工事が終盤に差し掛かりつつある赤坂M邸から歩いて数分の所にある、竣工したばかりの新築出来立ての高級マンションです。築浅マンションのリフォームはこれまでも経験がありますが、新築マンションのリフォームは僕らも初体験で、結構ドキドキしています。

新築なのに、なぜリフォームするのかはお施主さまの考え方次第なのですが、僕らは以下のように考えています。以前は、2億円以上の価格の高級マンションを購入すれば、建設時からデベロッパーにフローリングの材質や色味、壁の仕上がり感、キッチンや浴室もフルオーダーで変更することが可能でした。ところが2005年の耐震偽装事件以降、建築確認申請がより厳密化することで、マンションデベロッパーやゼネコン側ではオプション提案に対応することがほぼできなくなってしまいました。ところが、億単位の費用で購入するお施主様は、そこまで高額な費用を払うのであれば、自分の好みの仕様にしたい気持ちは変わりがありません。

そうなると、マンションが出来上がるのを待ってから新築状態のままリフォームせざるを得ない状況になってきたという流れではないでしょうか…。

まだ購入が決まったばかりでお引渡し前ですが、リフォームを前提に現地を拝見させて頂きました。

リフォーム前のキッチンです。新築ですから、当然仕上がり上は手を加えなくても使える状態ですが、写真のように高級マンションの割には通路が狭く、カウンターの位置と冷蔵庫の位置関係が良くないと思われたので、こちらについても提案をして行くことになっています。

プランだけは事前に頂いていたので、お施主様のMさまご一家が暮らしてゆくうえで、どこに問題がありそうか、またそれらをどのようにリフォームすれば解決するのかを、勝手にプランに書き込んでおいたもの(僕らは「妄想プラン」と呼んでいます…)をご説明している様子です。

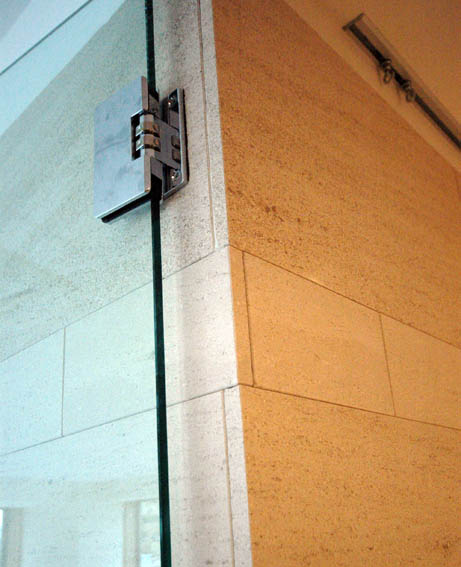

デザイン的にはモール ディングや装飾を入れてクラシカルでコロニアルな雰囲気にしてゆく方針です。どんなに高級と言われているマンションでも、新築時は万人受けを狙うので、シンプルモダンテイストの無難なデザインとなっているので、今回のMさまのようなお客様が満足することはできないようです。

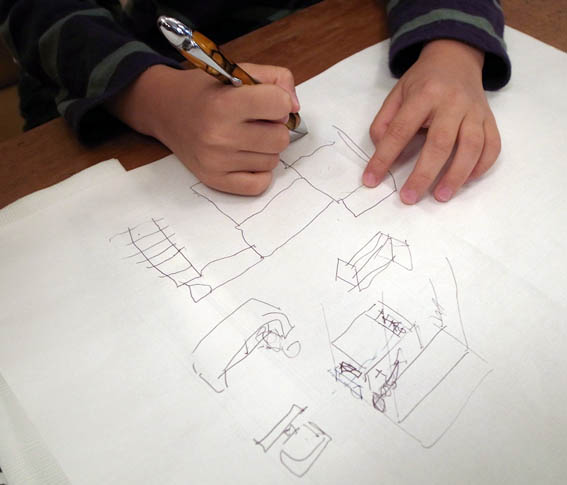

こちらはMさまと僕らの打合せ風景に刺激された5才のK君が説明しながら書いてくれた秘密基地のスケッチです。立体的なスケッチの描き方だけでなく、ストーリーを組み立てながら考えてゆく様子には、将来の建築家像が見えてくるかのようでした。

全体のマネジメントと施工はLD社で、営業担当の山碕さんとチームを組んで進めてゆくことになります。Mさま、どうぞ宜しくお願いいたします!

(こちらのプロジェクトは既に完成済みです。リフォーム後の様子をご覧ください。)