昨年末にリフォームをお手伝いさせて頂いた白金N邸プロジェクトは、これまでの僕らの事務所の仕事では最短のデザイン・工事期間でお引渡しをすることができました。

180平米もある大きなマンションでしたが、米国からのご帰国スケジュールが決まっている中で、どこまでを工事が可能かを逆算しながらデザインしてゆく手法で、初めての顔合わせから工事完了お引渡しまではちょうど1ヶ月で済ませることができました。

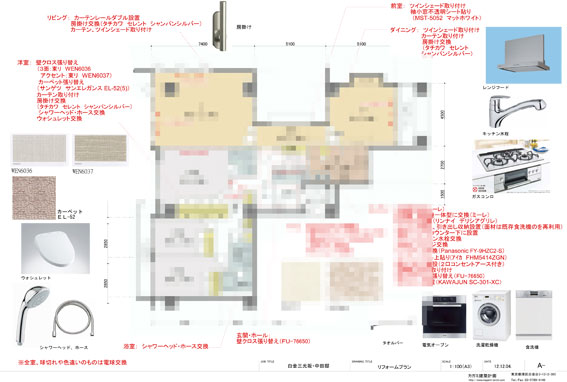

当初は、玄関やリビング、ダイニングは壁と床仕上げも含めて交換したいとのご希望がありましたが、管理組合への申請期間や、年末の慌ただしい時期に職人さんたちを集めることができるかの問題もあったので、最終的には間取りの変更はなく、仕上げも壁紙やカーペットの交換までで、あとはキッチンの機器交換と各居室のカーテン類の選定・取付けという内容となりました。

短い期間でしたが、その分仕上げ材の色味や組み合わせなどについては、内容の濃い打合せとご提案ができたのではと自負しております。

最後まで実施すべきかどうかを迷ったのが、このキッチン部分でした。機器類は老朽化していたので交換すべきでしたが、オリジナルで使っていた扉材がメープルのピアノ塗装で高価な物だったり、コンセントの位置変更などが絡むので、時間的に間に合うかどうかが読めず悩みましたが、最悪のケースではお引渡し後の工事が残ることを、お施主様がご了承してくださったので、踏み切ることができました。

こちらがリフォーム後のキッチンです。キッチンキャビネットの扉材やカウンター材は変わっていませんが、機器類が一新され、キッチンパネルとコンセント位置も是正されたので、確実に使いやすくなったハズです。

リビングとダイニングはカーテンの掛け替えだけとなりました。こちらの床フローリングへの張替工事や壁を塗装仕上げに変更する工事や照明計画等は、Nさまのご帰国後の生活が落ち着いてから再度仕切り直しをして行う予定です。

こちらがカーテン掛け替え後のリビングです。一般的に使われるレースに比べて、もう少ししっかりした素材で作られたケースメントを、腰壁の位置で2色を張り分けたツートンカラーのものを特別に誂えて貰いました。

元がシックでアンティーク的な風合いのあった主寝室は、張替の壁紙とカーペットもトーンを合せ、違和感がないように注意しました。カーテンはアメリカでは良く多用されるのですが、なぜか日本では余り見掛けないグリーン調の物を使っています。

来客用トイレはウオッシュレット便座と金物類、壁紙を交換して、落ち着いた雰囲気へと手直し致しました。今回はとにかく時間がない中でのお手伝いとなりましたが、何とかスケジュール内に収めることができたのは、

- お施主様が平日でも打合せに応じてくださり、割り切りよく判断してくださったこと、

- 施工を手伝ってくれたリフォームキューが職人を前倒しで押さえていってくれたこと、

- 僕らにとっては場所が事務所から徒歩7~8分ほどの距離で打合せも楽だったこと、

等が上手くことで実現できたのだと思います。Nさま、どうもお疲れ様でした。そしてありがとうございました!