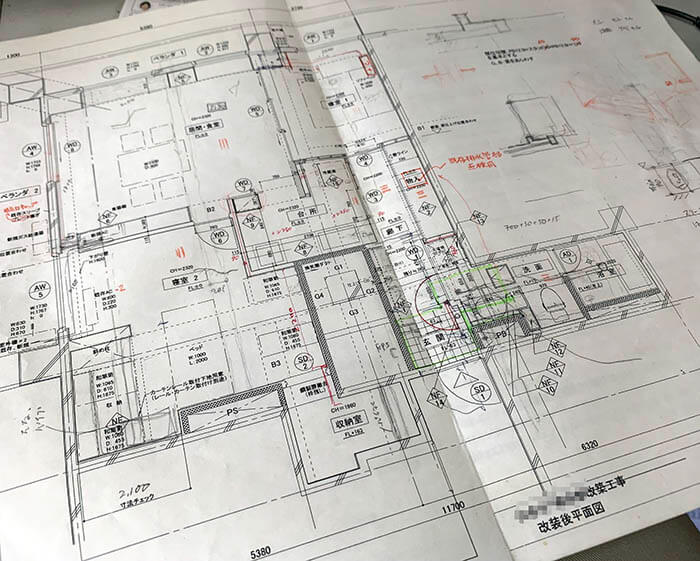

ゼネコンでの躯体工事も始まったオーナーマンションの最上階オーナー邸のデザインアドバイスプロジェクト関西M邸のその後の様子をご紹介いたします。

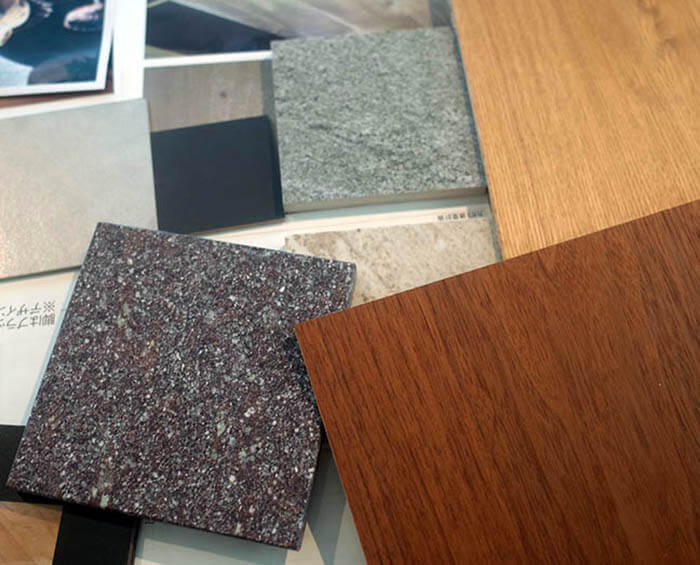

大きな変化があったのはキッチンです。キッチンカウンターの天板として、当初はクオーツストーンやセラミックを考えていたのですが、うちの事務所での打合せ時に、イタリアのPorfido Pedretti(ポルフィード・ペドレッティ)社の天然石ポルフィードをお見せしたところ、ご主人さまがこの素材に一目惚れしてしまったのです。

このポルフィードを紹介してくれたのは、イタリア在住の日本人建築家で、偶然大学の一つ後輩でもあることが分かった堀川絹江さんでした。イタリアの著名建築家、アンジェロ・マンジャロッティの事務所で長らく働いたことで、イタリア国内の色々なデザイン企業との繋がりがあり、その一つがこのペドレッティ社とのことでした。

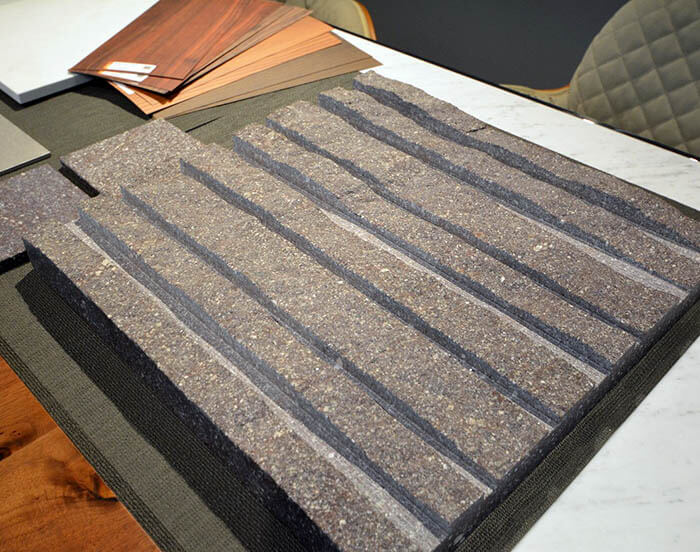

ポルフィードは、イタリアの道路舗装などによく使われる頑丈な安山岩の一種です。日本語では斑岩(ハンガン)と略されており、やはり石畳の道路用の部材として細々と売られているようです。ただ、ご紹介したペドレッティ社では自社保有の山から大判のスラブを切り出すことができ、重厚なキッチンカウンターを作ることができる最新鋭の工場を持っているのです。また、色も紫からベージュ色、緑色と3種類の山を持っているのです。

日本では扱っている輸入会社がないので、イタリア建材でいつもお世話になっているアークテック社に堀川さんを紹介したうえで相談したところ、是非チャレンジしてみたいとのことになりました。

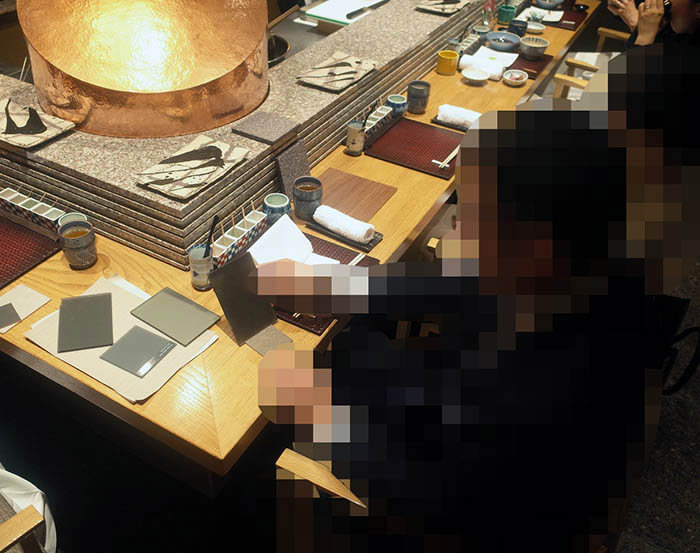

ポルフィードをカウンター材として使うだけでは、その迫力は演出できないので、ヒントになるのではと考えて、Mさまご夫妻と一緒にパレスホテル東京に天ぷら屋さん巽(たつみ)に一緒に食事に行くことに致しました。お二人が東京に来て頂ける日と、天ぷらの食事を予約できるタイミングで、夕食をご一緒しました。

天ぷら屋さんには、事前に事情をお話しして、食事を食べながら、こちらのお店のカウンター立上り部分をお客さまに見て頂きながら、キッチンの打ち合わせをさせて貰いたいとお願いしておりました。ちょうど、この写真のカウンターた仕上がり部分にポルフィードを使うイメージだとMさまにお伝えしたところ、是非その方針で進めて欲しいとの話に決まりました。因みにMさまが持っているのはカラーガラスの素材サンプルですが、旭硝子のマット仕様のカラーガラスのマテラックもとても気にいって頂きました。

キッチンで大きな動きがありましたが、それ以外のインテリア打ち合わせも進めています。リビングには大型のソファが欲しいとのお話しでしたので、イタリアモダン家具のモルテーニ、ミノッティ、カッシーナのショールームを見て回りました。こちらはモルテーニですが、ソファよりもダイニングチェアの方で気に入ったものを見つけることができました。

ミノッティで、僕らが愛用しているホワイトシリーズを見て頂いたところ、レザーとファブリックの組み合わせで構成できることをお二人ともとても気にって下さり、基本はこちらでレイアウトを考えてゆくことになりました。

カッシーナでは、オーソドックスながら色味もバラエティーがあるキャブチェアを見て頂きましたが、モルテーニで見て頂いた僕らの定番のアウトラインが良いだろうとのことに決まりました。

オーナーマンションの集会室に、昔からあこがれだったフリッツハンセンのセブンチェアを幾つか購入なさりたいとのご希望も伺っていたので、KEIZOの青山ショールームにもお邪魔してきました。

KEIZOには色々なタイプの椅子があるので、それぞれを見比べて、座り比べて頂きましたが、やはり当初からお好みだったセブンチェアが良いとのことで、その仕様を一緒に決めさせて頂きました。

家具のショールームを巡る中で、恵比寿のアルフレックスに寄ったところ、このリーヴァ1920の大テーブルをご覧になって、このようなイメージのテーブルが欲しいとのお話しになりました。こちらのテーブルは古代杉のような数千年前の沼に埋まっていた材を加工した特殊なもので、サイズも価格も破格なので、さすがにこれと似たようなものを探すのは難しいことをお伝えしましたが、厚みがあって、重厚感があって、さらにポルフィードにも負けない迫力がある素材をテーブル天板で探すことになりました。

キッチンの天板のポルフィードのことから、当初は関西にも支店があり、建物の設計施工を行っているゼネコンとの付き合いもあるとのことで、オーダーキッチンをクチーナで進めていたのですが、天然石をここまで大々的に使うとなると、自分たちでは難しいとの辞退されてしまったので、急遽ここから大理石の扱いも慣れているリネアタラーラにキッチンをお願いできるか聞いてみることになりました…。

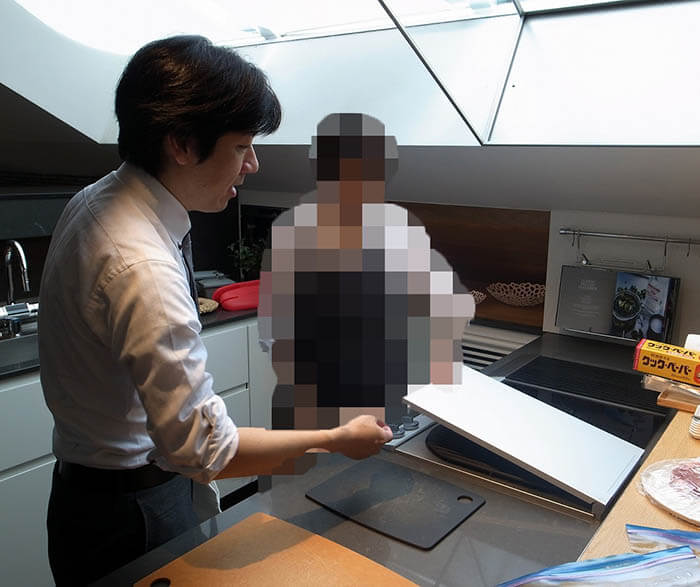

僕らがご一緒できないタイミングでしたが、Mさまの奥さま一人で世田谷区用賀のリネアタラーラのショールームを訪問して貰ったところ、担当の牧野さん含めてショールームの雰囲気も気に入って頂き、災い転じて福となすではないですが、時間もない中でしたので、リネアタラーラにお願いすることになりました。元々ガゲナウのオーブンに興味があって、僕らのホームページにたどり着いた経緯もあったので、リネアタラーラが気を利かせて、実際の調理実習をしてくれることになりました。

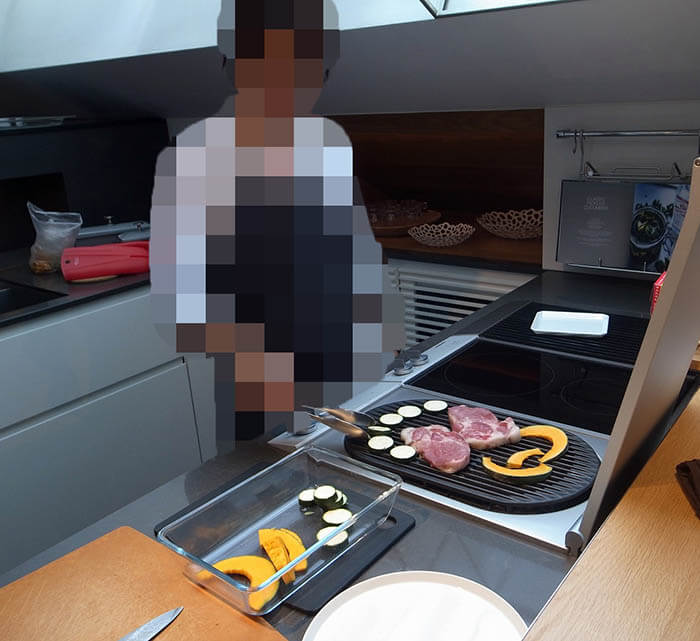

Mさまの奥さまが事前に用意して下さった2枚の鶏もも肉や豚肩ロース肉を

スチームオーブンや、

グリルで焼いて貰いました。

野菜もかぼちゃと人参とスナップエンドウをスチームオーブンで蒸し焼きにして貰いました。

調理機器の扱い方から、

調理後の汚れ具合や、清掃方法、メンテナンス方法まで、じっくり聞き、体験することができて、Mさまの奥さまも大満足とのことでした!

オーダーキッチンのリネアタラーラと、ポルフィードをお願いしたアークテック社は、アークテック社の増田社長のご自宅兼ショールームのキッチンでも一緒に仕事がしたことがあるので、とても話はスムーズで、一月後にはこちらが指示した内容で、ポルフィードのサンプル材が届きました。